大槻裕志による当リポート「日本経営に変革を迫る世界の重要潮流」は2018年12月5日開催の現研第55回総合研究会において報告された論稿である。「感じ取るためには比較してみなければならない」とはフランスのアンドレ・マルローの言葉であるが、当リポートは、日本のグローバル化の水準を世界の主要国と「比較して」みることにより、その実態を「感じ取る」ことを大きな狙いとしている。 日本のグローバル化は、<外に向かうグローバル>に比して<内に呼び込むグローバル化>が著しく劣後していることを当リポートは示している。その後、TSMCの熊本への投資という画期的な出来事があり、一定の進展が見られたが、<内に呼び込むグローバル化>のための社会的、産業的な基盤形成と意識改革はなおも遅れている。 労働供給制約時代の加速、インバウンドの伸張が引き起こすオーバーツーリズムの社会問題化、トランプ相互関税等を概観する時、日本の<内に呼び込むグローバル化>は、国際的にみてどの位置にいるのか。今、あらためて、「比較して」みてそれを「感じ取る」ことの意義は大きいと判断し、現研ジャーナル創刊号に掲載する。

日本経営に変革を迫る世界の重要潮流

(株)現代経営技術研究所

所長 大槻裕志

<目次>

平成は冷戦構造の崩壊とともにスタート

グローバル化の波は加速度を落とすことがありません。トランプ政権が反グローバリズムの拳を振り上げようが大きな潮流を押し戻すことはできないでしょう。このグローバル化の波をどうとらえるか。平成元年に時計の針を戻してみます。

1989年(平成元年)1月に昭和天皇が崩御しました。そして年号が平成に改元されました。同年6月には中国で天安門事件が起ります。この事件は、中国の資本主義化の大きな契機となったと思います。11月にベルリンの壁が崩壊。これは大事件でした。12月には日経平均3万8915円となり頂点まで行きます。昭和の時代は上がり続けた株価でしたが、これを境に落ち続けて、近年、回復してきたとはいえ、平成のうちに同じ水準に戻ることはないでしょう。

現在の世界を読み解く時に、ベルリンの壁の崩壊は大きな意味を持っています。

上の写真は、1993年に私がベルリン出張の際に撮影したベルリンの壁の跡です。1990年に世界の116人のアーティストが集まり、壊れたベルリンの壁に絵を描きました。この壁は今でも残されていてイーストギャラリーと呼ばれる観光スポットになっています。2009年にアーティストたちがもう一度集って壁画の補修をしています。右側の写真は、東ドイツのホーネッカーとソ連のブレジネフ書記長のキスのシーンです。1979年に実際にこのようなシーンがあったそうです。ロシア人は男同士でも、親しい人に対しては接吻をしますので。

ベルリンの壁自体は物理的には東西ドイツの一都市を二つに分かつ存在にすぎませんでした。しかしベルリンの壁が壊されたということは、人々の意識の中の東西の壁が崩れ落ちた事件であり、冷戦構造の終焉を象徴する出来事でした。以降、東側から西側へと人がどんどん移動するようになりました。

シェンゲン協定とEU拡大

呼応するようにEU(当時はEC)統合に弾みがつきます。EU内の人の移動の自由を保障するシェンゲン協定への加盟国が増え、EU市民はパスポートなしでの移動が可能になり、EU市民であれがEUの好きな国に自由に移り住める権利をどんどん活用するようになります。

2000年代になると、EU28への拡大の結果、加盟した東欧諸国からイギリス、ドイツ等へと、職を求めてたくさんの人々が移動するようになります。

移民をめぐる葛藤ーBREXIT、欧州政治の不安定化、トランプの壁

EU拡大後の東欧から西欧への人の大移動に加えて、中東からの難民の欧州への大量流入によって移民はさらに増大しました。現在では移民を受け入れる西欧、北欧各国において人々を分断する抜き差しならない政治問題となっています。英国のEU離脱も移民問題が主たる要因です。独、仏、オーストリア、スウェーデン、イタリア等で極右政党が勢力を伸ばし、各国の既成の政権政党が強いリーダーシップを発揮できずに政治空白が生まれることが多くなっています。

一方で、移民に寛容であると信じられてきた米国にトランプ大統領が誕生し、彼は不法移民をブロックするためにメキシコ国境に壁をつくる予算を通そうとして議会と激しく対立しています。

そして日本は

欧米の場合、移民に対して一度大きく広げた門戸を閉じようとする力が働いていると見ることができます。今後、どのような展開となるのかはわかりませんが、長期にわたり、社会に遠心力と分裂をもたらす問題であり続けるでしょう。

「人の移動」のグローバル化は日本ではこれからようやく始まろうとしています。日本への外国人の移入数は世界第4位になっています。決して少なくはありません。

ただし欧州や米国と決定的に違うのは、日本は移民に国を開いた経験はないし、日本の波打ち際に移民がどんどん押し寄せてきている現実もありません。むしろ超高齢社会、少子高齢化、人口減少によって働き手が減り続ける結果、日本社会のそれぞれの労働現場が海外からの働き手を求めているというのが現実の姿です。

これについては後ほど詳述します。

加速するグローバル化の波が日本経営に何を迫るのか

日本のグローバル化を検討する上で、海外からの「人の移動」が新たな論点に加わりました。そこで当研究会では「人の移動」のグローバル化についてどう考えるべきかを検討したいと思います。冒頭に述べましたアンドレ・マルローの「感じ取るためには比較しなければならない」を念頭において進めます。

1.日本のグローバル度はどのくらいなのか?

「人の移動」のグローバル化を考える前に、今、日本のグローバル化はどのくらいまで進んでいるのかを分析したいと思います。分析項目は

⚫︎モノの輸出と輸入

⚫︎サービスの輸出と輸入

⚫︎対外直接投資と体内直接投資

⚫︎内→外M&Aと外→内M&A

<外へ向かうグローバル化>と<内に呼び込むグローバル化>に分けて議論を進めていきたいと思います。

<外へ向かうグローバル化>

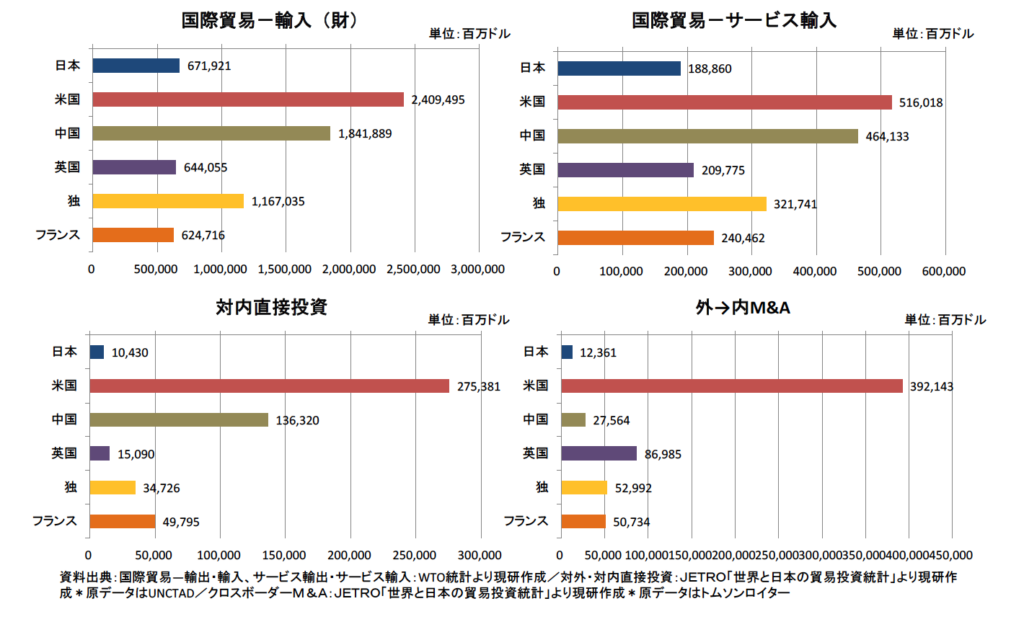

モノの輸出は世界4位

「①輸出と対外投資の日米欧中比較分析(2017年)」を見て下さい。モノ(財)の輸出では、中国が世界1位、アメリカが第2位、ドイツが第3位、日本は第4位です。かつては、ものづくり大国-輸出立国を自画像としていた日本ですが、現在はモノの輸出額はドイツの半分以下となっています。

①輸出と対外投資の日米欧中比較分析(2017年)

サービス輸出は6か国中最下位

ところがサービス輸出となると主要6カ国中の6位。フランス、英国の後塵を拝することになります。日本のサービス貿易収支は、近年、インバウンド旅行者伸張のおかげで旅行収支が黒字化したことによりトータルでも黒字に転じました。それまでの日本は一貫してサービス貿易収支の赤字国でした。

そういう中にあって、日本の特許輸出は長期にわたり一貫して黒字です。ただし、これは日本の特許に世界各国から旺盛な引き合いがあったからではなく、日本企業の海外に設立した現地法人に対するグループ内の特許販売がサービス輸出として計上される結果です。

サービス収支に関しては先進国のそれぞれの国に武器があり、アメリカは金融、研究開発受託、コンピュータの分野が強く、シティを擁する英国は金融、フランスは世界最大8700万人のインバウンドを誇る観光という切り札を持っています。

それらと比較すると、日本の特許貿易の黒字は、海外でものづくりを展開していることとセットになっており、サービス産業としての強さは見えてきません。ただしインバウンドの今後の伸長には大いに期待できるでしょう。

対外直接投資と内→外M&Aでは存在感

対外直接投資とは、海外に現地法人を設立する、海外の会社を買う、海外で工場をつくり生産を移管する、海外の不動産を取得する等、日本から海外への投資の総称ですが、これは米国、英国に次いで第3位となっており、日本の存在感は大きいと言えるでしょう。内→外のM&Aでも米国、英国、中国に次いで第4位となっており、一定の規模を維持しています。

モノならびにモノづくりのグローバル化に依拠

外に向かうグローバル化について、全般的に見れば、他の主要国と遜色のない数値を示していますが、サービス貿易は6カ国中で最下位です。対外直接投資も内容を見れば、主に製造業の展開に依存しており、外に向かってモノおよびモノづくりのグローバル化が進行していると見るのが妥当です。

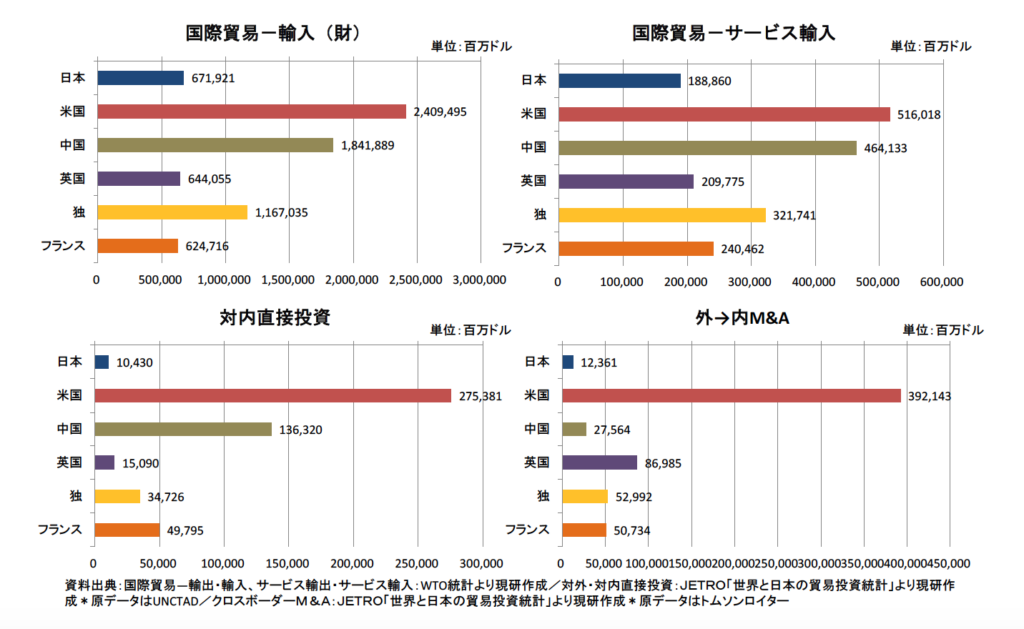

<内に呼び込むグローバル化>

日本は海外から買わない国

次頁の「②輸入と対内投資の日米欧中比較分析(2017年)」を見て下さい。輸入(財)とサービス輸入を見ると歴然ですが、日本は海外から買わない国です。モノの輸入は輸出と同様に第4位ですが、人口が日本の半分にすぎない英国とフランスと殆ど差がありません。サービスの輸入では主要6カ国中の最下位です。アメリカ、中国は、輸出大国であると同時に輸入大国です。そのことは国際的な交渉のカードになります。日本は輸入大国ではありません。

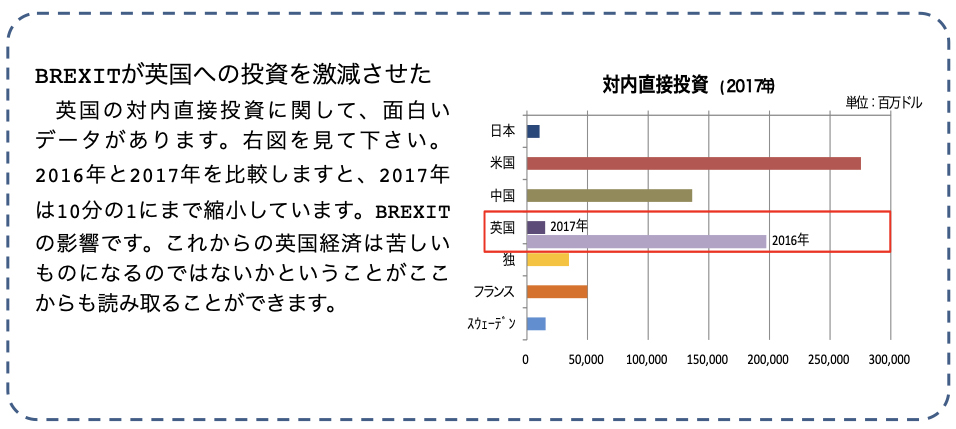

海外から投資されない日本

主要6カ国の中で、対内直接投資も、外→内M&Aでも日本が際だって最下位です。日本は海外からの投資を呼び込めていないのです。

安倍政権が打ち出したアベノミクスは、3本の矢

- 大胆な金融政策

- 機動的な財政政策

- 民間投資を喚起する成長戦略

を謳っていました。この中でいまなお実行とその達成度に疑問符がついているのが、「3.民間投資を喚起する成長戦略」です。民間投資が拡大しない要因は、海外企業が日本に投資しないということにもあります。日本以外の主要国は海外企業の投資を自国の経済成長のエンジンとして活用しているのです。日本はそれができていません。

②輸入と対内投資の日米欧中比較分析(2017年)

日本経済、産業のグローバル化の度合いは、他の主要国に比べて低い水準にあると言っていいでしょう。外へ向かってモノならびにモノづくりのグローバル化だけが突出して進んでいるのです。

内に呼び込むグローバル化については、モノ、サービス、投資において、主要国の中で顕著に低い水準のままです。次代の成長のために海外企業との相互依存を深めて輸入を拡大し、海外からの投資を呼び込むことの重要性を提起したいと思います。

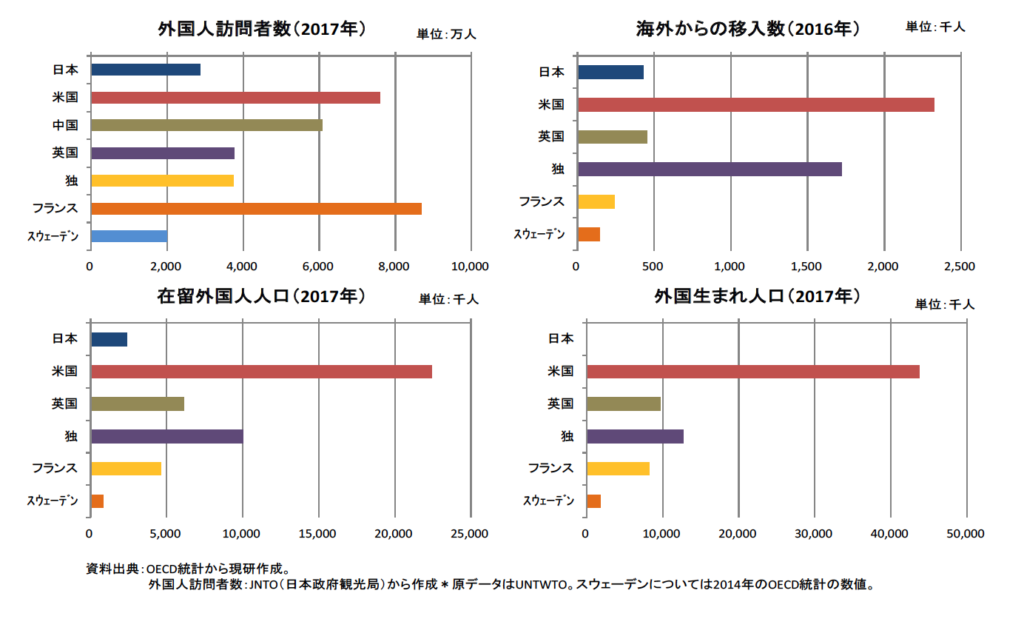

2.「人の移動」というグローバル化の潮流はどうなっているのか?

「人の移動」についてはOECDデータをもとに進めます。日本、米国、英国、ドイツ、フランス、スウェーデンを分析対象に選んで比較します。

ここであえてスウェーデンを取り上げたのは、国の規模は小さいのですが、国民一人当たりで見た場合、多くの経済数値で上位国になりますし、移民受入れの規模が大変なレベルに達しているので皆様に見て頂きたいと考えたからです。

人の移動のグローバル化ー日米欧比較分析ーインバウンドと移民族政策データー

インバウンドー日本は3千万人を超えても仏、英、独よりも低水準

先ずインバウンドで見ますと、日本は2018年3千万人を突破して伸び続けていますが、フランス、英国、ドイツ、米国の水準には達していません。まだまだ成長余地があって楽しみであると見てもいいかもしれません。

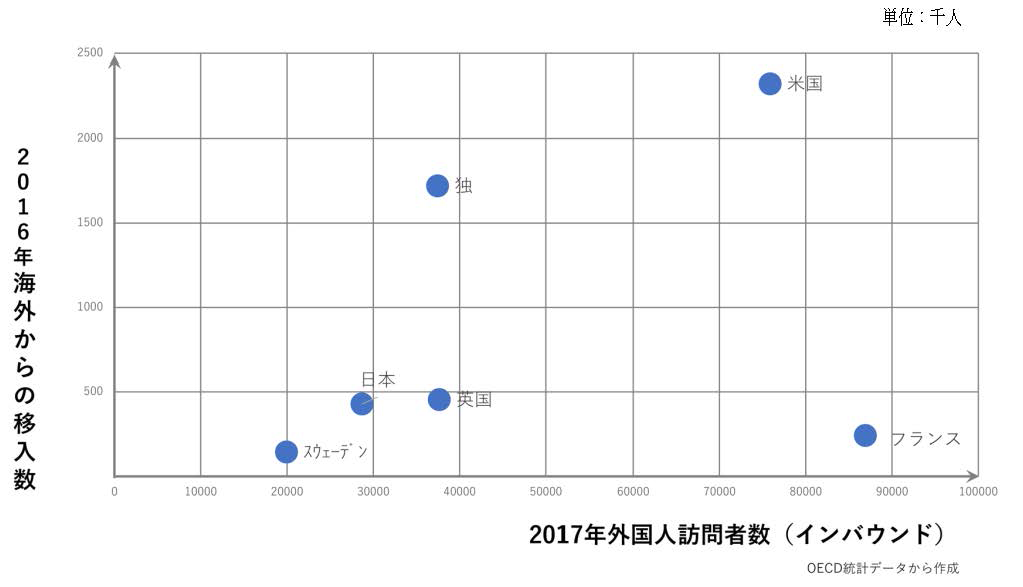

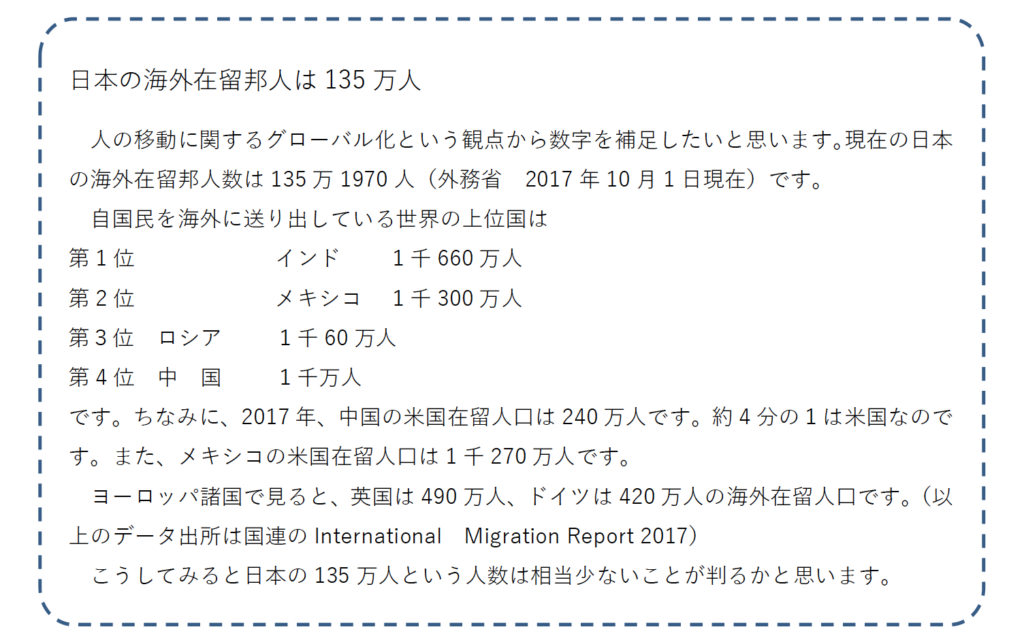

海外からの移入数ー約45万人で世界第4位

海外からの移入数は、2016年の時点で42万8千人くらいになっています。これは米国、ドイツ、英国に続いて世界の第4位の水準です。日本の場合は、移入数も大きいのですが、移出数も大きいので(つまり海外から日本にきた人たちを永住に至る前に帰してしまうので)、現在のところは移民大国とはなっていません。

2018年9月1日の日本の総人口は1億2641万7千人。前年同月比で26万1千人減っています。日本人人口に関して実は前年同月比で41万9千人減っているのです。人口減が26万1千人にとどまったのは外国人人口の純増が25万8千人あったからです。海外からの人口移入によって、その減り幅を少なくしたと言えます。これを敷衍して考えると、2018年、さらに26万1千人外国人人口を純増させれば人口は減らなかったのです。そう遠くない将来、このような視点での議論が行われることになるかもしれません。出入国管理法の改正は、今回で打ち止めとはならないでしょう。今後、どのように推移していくか注目していきたいと思います。

移入数は米国が200万人を超えて圧倒的1位

海外からの移入数とインバウンド数をマトリックスで示しました。これはフローのデータです。インバウンドが一番多いフランスですが、海外からの移入数は日本より少なく、25万人くらいです。アメリカはインバウンドも多ければ、海外からの移入数も圧倒的に多く、2016年に限らず、毎年200万人を超えています。

国際比較ー人の移動(外→内)

日本以外は外国人人口比率、外国生まれ人口比率のいずれか、または両方で10%超

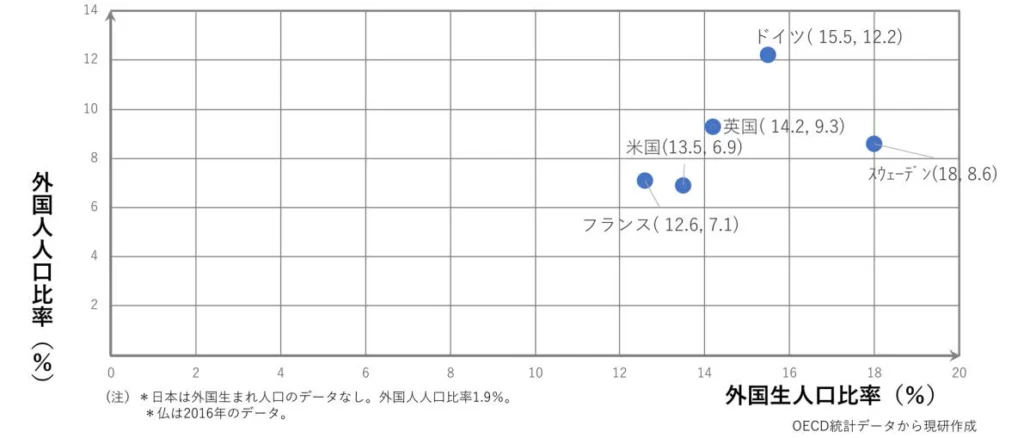

今度はストックのデータを見てみます。次頁の「国際比較-総人口に占める外国人人口比率と外国生まれ人口比率(2017)」を見て下さい。

総人口に占める外国人人口比率と外国生まれの人口比率のマトリックスです。ドイツは外国人人口比率が15.5%、外国生まれ人口比率は12.2%。スウェーデンは、外国人人口比率が18%、外国生まれ人口比率は8.6%です。この数字は2017年のものですが、2018年現在、20%に達しています。ものすごい勢いで海外から人を受け入れています。

ここで取り上げた国々は総人口に占める外国人人口比率、または外国生まれ人口比率のいずれか、または両方で10%を超えています。

移民問題に政治的焦点が当てられ、ドイツ、フランス、スウェーデンにおける極右勢力の台頭、英国のEU離脱派の国民投票の勝利、米国トランプ大統領によるメキシコ国境の壁建設への強権発動。これらの事態が起こる蓋然性をこの数字から感じ取ることができるのではないでしょうか。

日本には「外国生まれ人口」での統計がありませんので、このマトリクス上にデータをのせることはできませんが、人口に占める外国人人口比率は2017年1.9%、2018年は2.0%です。こうして見ると外から内への「人の移動」に関するグローバル度は欧米主要国とは別次元であると言えると思います。

国際比較ー総人口に占める外国人人口比率と外国生まれ人口比率(2017)

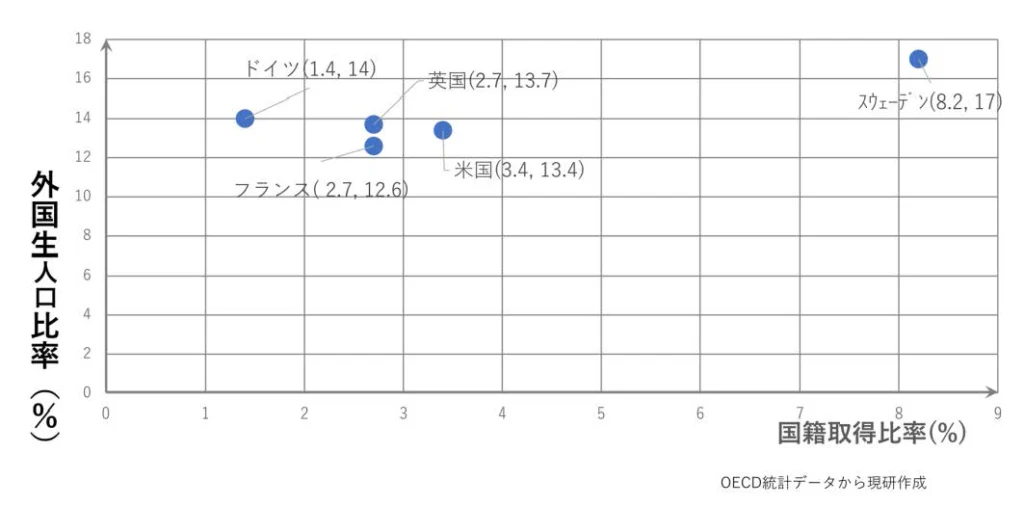

国籍取得率が高いスウェーデンと米国、意外と低いドイツ

もう一つ、外国生まれ人口比率と国籍取得比率を見てみました。目を引くのはスウェーデンで、8.2%の外国人が国籍を取得しています。そして米国が3.4%。これも相当高い水準だと思います。単純計算では、ある年に移入してきた外国人が、スウェーデンでは12年たつと、米国では30年間たつと、全員スウェーデン人、米国人になれることになります。

ドイツでの外国人の国籍取得比率は1.4%ですが、これは私も意外でした。ドイツに移民が大量に入ってきていますが、そのうちドイツ人になれる比率は実はそれほど高くないのです。

日本の外国人に占める国籍取得比率はドイツの約3分の1の0.5%です。ある年に来日した外国人が全員日本人になるためには200年かかる計算になります。

外国生人口比率と国籍取得比率(2016)

日本は選ばれる国か

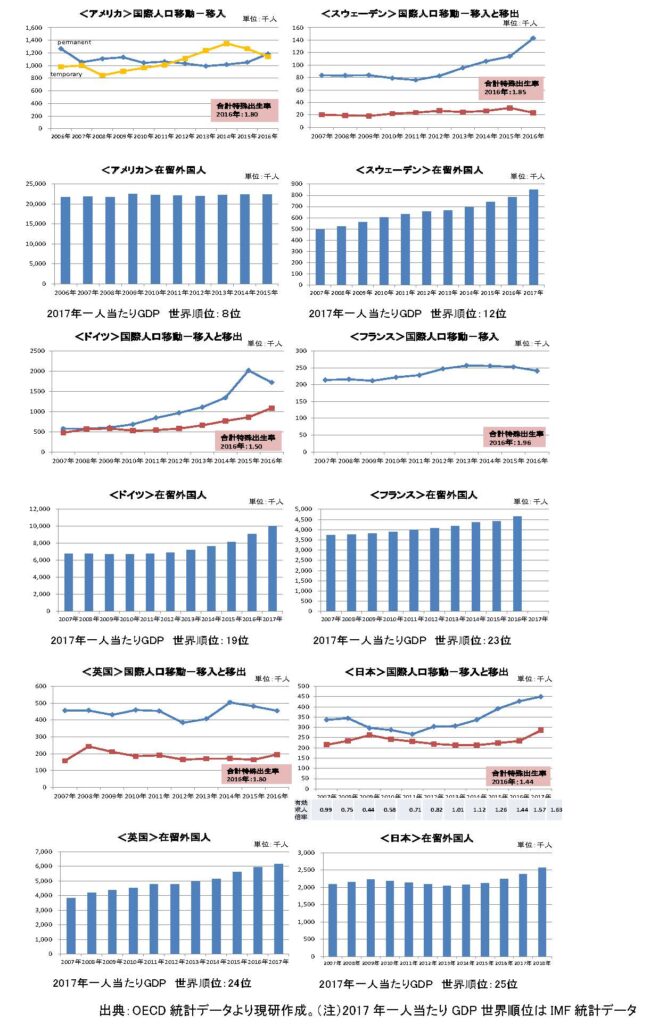

約10年の時系列で人口の移入と移出(フローデータ)、ならびに在留外国人数(ストックデータ)を追ってみましょう。次頁のグラフを見て下さい。各国の2017年の一人当たりGDPの順位と2016年の出生率も併せて載せておきました。日本については、有効求人倍率の時系列データも併記しています。

アメリカの国際人口移動のデータは、移出数は統計がなく、移入数をPermanent(永住)とTemporary(一時移入)に分けてのせてあります。毎年、Permanent(永住)とTemporary(一時移入)を併せて200万人~250万人が移入しているのに在留外国人の総数が増えないのは、一定数の外国人が米国人になっているからです(2016年-国籍取得率3.4%という数値を先ほど紹介しました)。

このような事情の米国以外は、過去10年すべての国で在留外国人が増え続けているのが分かります。スウェーデンの場合、移出数を遙かに超える移入数となっており、その人たちは国籍を与えられてどんどんスウェーデン人になっていきますが、それを超える数の人々が移入してくる結果、在留外国人は増え続けています。2019年には人口の20%を超えるところまできました。

さて、米国、スウェーデン、ドイツ、英国、フランス、日本と見てみて、何かを感じ取ることができたのではないでしょうか。日本の相対的な位置が見えてきます。

平成の初期には、海外からたくさんの人々が豊かさを求めてどっと押し寄せてきました。当時の日本の一人当たりGDPの世界順位は、ベスト5の常連でした。この時代は、政府は労働市場を開放せずに海外から日本で働きたい人たちを受け入れませんでした。

今の日本はOECD諸国のランキングで25位です。今回の分析対象国の中で最下位です。しかも英語圏ではありません。海外の人たちにとって経済的な動機でも語学的な動機でも特別に働く魅力のある国ではありません。少なくとも真っ先に選ばれる国ではないのです。

日本列島の働き手の空洞化

出生率の問題に関して言えば、米国 1.80、スウェーデン 1.85、 ドイツ 1.50、 フランス 1.96、 英国1.80 です。日本とドイツ以外の国はさして問題はありません。日本は1.44 です。ドイツも 1.50 と日本に近い水準にありますが、海外の移民に労働市場を開放してきた長い伝統があり、働き手の問題に一定の対策を打てる体制にあります。

外国人の移入数の曲線の上下動は、求人倍率の上下動とほぼ同期化しています。日本の有効求人倍率は、2007年には0.99でした。リーマンショック後の2009年は0.44になり、2018年は1.63です。日本列島の労働力がどんどん空洞化して真空状態が生まれ、日本社会が悲鳴を上げているのが今日の状況です。海外の人たちが日本にやってきたいのではなく、日本列島が海外からの働き手を切に求めているというのが実態です。「人の移動」に関しても、外へ向かうグローバル化とともに、内に呼び込むグローバル化を加速させなければならない時代のニーズが強まっています。

日本経営の課題ー日本企業で働く海外の人々の活力を生む経営のイノベーションを起こそう

政府も、私たち産業界もこの現実を直視して政策を組み立てるべきでしょう。日本経営は、人間をどう活かして社会を豊かにしていくかということについて、理念と哲学、そしてそれを裏付ける方法論を再構築する段階にいます。ユニバーサルデザインのコンセプトは、経営にも適用されるべきであり、その理念、哲学、方法論は、日本人社員とともに、日本の会社で働く海外からの人々(勤務地が日本であれ、海外の現地法人であれ)等しく適用され、働く活力を生むものであることが望ましいでしょう。働き方改革も同じ文脈で推進されるべきだと考えます。日本は選ばれる国になる必要があり、日本は企業がこれまで築いた基盤を最大限活用してその先頭に立つべきなのです。

グローバル化の潮流が日本の経営に迫るこの課題を超えていくことこそが日本経営のイノベーションであると考えます。

出典:第55回総合研究会リポート。再編集して掲載。