教育研修

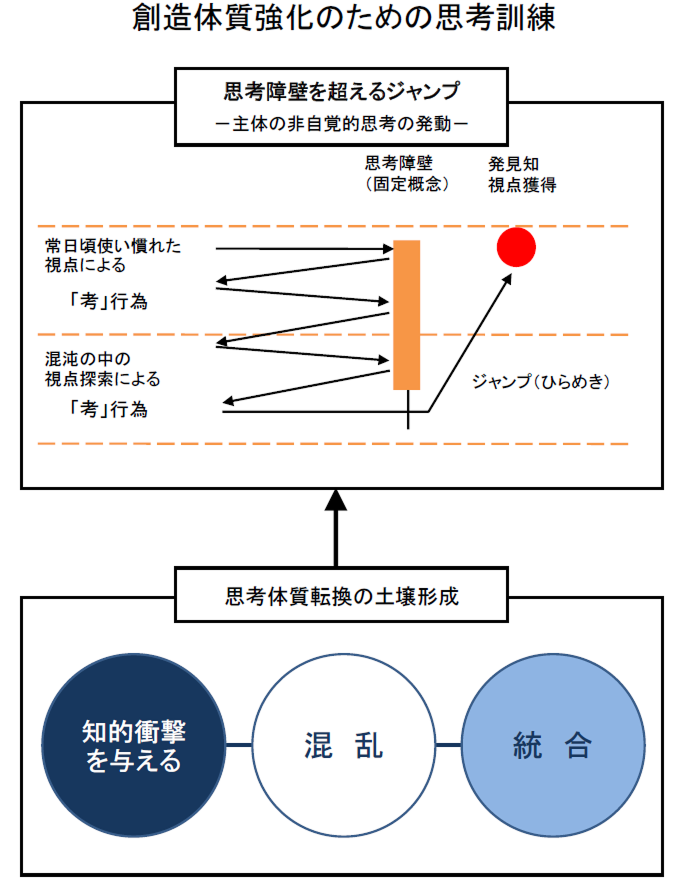

思考と発想の技術の活用―慣習思考からの脱却、既成概念の打破

個人と組織を、慣習思考から脱却させ、既成概念の打破へと導く思考と発想の技術を研修で展開します。

◆潜在的な発想を自ら掘り起こすことができるようになる視点思考法

◆未来の環境変動を主体的にとらえる環境分析法

◆魅力ある戦略・企画づくりを推進するためのコンセプト展開法

◆自社の制度・風土の本質的な問題を直視し変革を推進する武器となるシステム設計技術

◆戦略構想のグランドデザインを創造的に推進する構造設計技術

等、

現研は多種多様な独自のメソッドを用意しています。 現研の研修では、考えて考えて考え抜くこと、そして議論して議論して議論し尽くすことが基本です。研修メンバーは、自分たちの中にある固定観念、既成概念を打破し、新たな解をつくり上げる体験を重ねることによって創造体質を強化していきます。

講師との対話、個としての思考と表現、研修メンバー同士の議論を連環させる独自のスタイル

現研の研修は座学ではありません。短い講義はありますが、講義であっても講師と研修メンバーとの対話形式で進み、研修メンバーは絶えず思考し自分の解を表現し、それに講師がコメントを返したり、他の研修メンバーが別の視点からの異なる解を提起したりするなどワークショップスタイルで進行します。

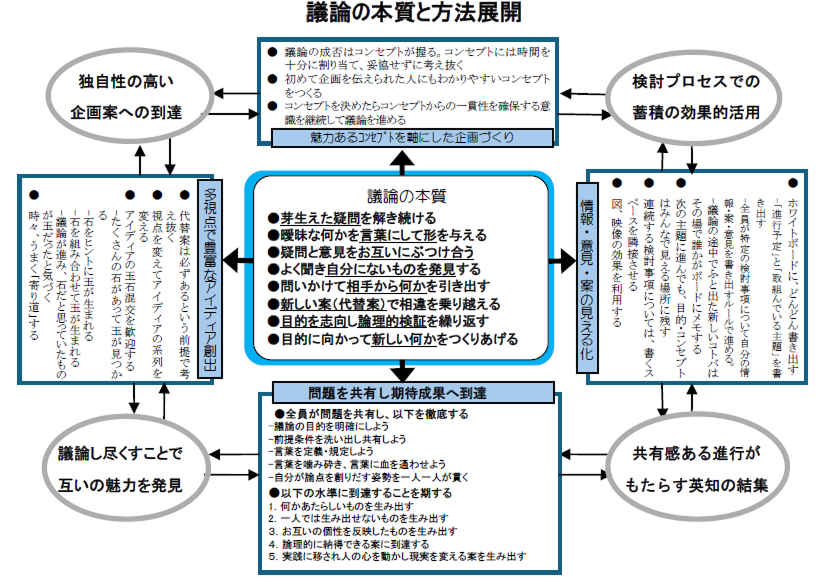

そして、研修メンバー同士でいくつかのチームをつくり、各チームは講師との対話で受容した方法論、知識を活用して、未来環境分析、事業・業務システム設計、プロモーション企画、職場構想、ビジネスモデル構築、価値観分析、組織戦略、風土改革等、その研修の主要テーマに取り組み、徹底的に議論します。

議論は発想の宝庫であり、徹底した議論は研修メンバーの思考を当初は想定していなかった場所に連れていきます。そして研修メンバーが「自分を超えた」と自己認識する時間に出会います。

チーム検討のあと、相互にプレゼンテーションを行い、そこからまたチームを超えた議論が始まります。想定を超えた洞察に出会い、新たな議論を通じた新しい発見があります。

このように講師との対話、個としての思考と表現、研修メンバー同士の議論を連環させて、最終的には研修メンバーが自分たちの思考と重いで主要テーマに取り組み、分析、企画、構想、戦略、システム等をつくり上げていくのが現研の教育研修のスタイルです。

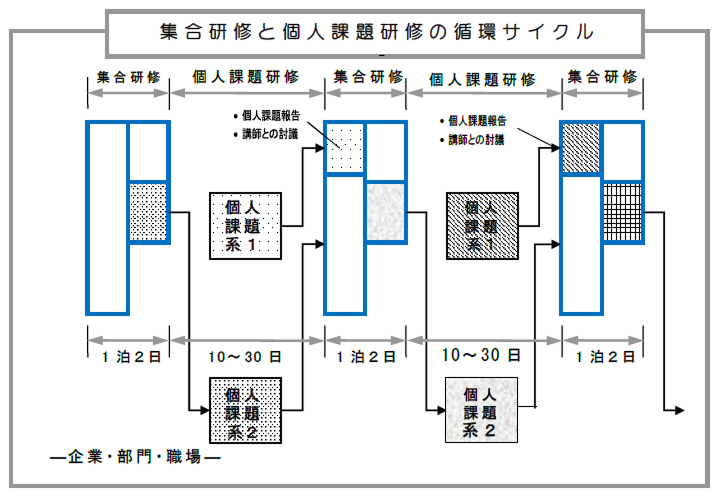

集合研修と個人課題の取り組みの循環サイクルが生む知的思考の体質化

現研の研修においては、集合研修と次の集合研修との間を個人課題研修の期間と位置付けています。個人課題研修には二つの系統の課題に取り組みます。

このように集合研修と個人課題の取り組みを循環させるサイクルにより思考状態が継続し、研修にて得られた知的思考が体質化し定着します。

(注)現研の研修体系の9割以上は、研修回数2回以上です。1泊2日(あるいは2日連続)集合研修が、3回~10回が標準です。

構造的捉え方、構造設計力の重視

現研は研修メンバーが、研修終了後、事業戦略、ビジネスモデル、業務システム、経営・部門・職場の構想等を、自らの理念をもとにビジョンを描いてつくり上げられるようになることを研修の成果と考えています。とくに幹部・リーダー研修のメンバーにはそのスキルは必須です。

そのために「構造」思考を重視して研修を進めます。企業を取り巻く環境を構造的にとらえ、また、打ち出す政策や構想を構造化して表現する力を強化します。

幹部・リーダーの育成

共有すべき認識―日本の指導層は2段階の高度化が必要

欧米企業の指導層は入社時点でマネジャーまたは準マネジャーからそのキャリアを開始する。最初からリーダーであることを前提に意識・行動様式が出来上がっています。彼ら、彼女らは、将来の経営陣入りをかなり早い段階で意識し、そのためのキャリアを積む努力をします。

また、欧州企業の場合、会社の指導層・エリート層が、社会的な階級・階層とかなりの程度リンクしている。

一方、一般の日本企業の場合、ほぼ全員が社員層・現場からそのキャリアをスタートします。そして10年以上を経て、管理職層へと上がって行く。一度、高卒・大卒・大学院卒として同じ資格で入社すれば1つの層をなして昇格していきます。

両者の方式の優劣を単純比較で述べることはできませんが。日本の場合は欧米に比べて現場に強い指導者を生み出す一方、社員意識から卒業できない管理職、また中間管理職意識から抜け出せない経営幹部を生んできたことは歴然としています。

人材の平均点は今なお、日本企業の国際的な水準は高い.しかし、指導者層人材の水準には問題があります。そこで、

1.社員から指導者へ

2.管理職から経営幹部

の段階を捉えて、思考・意識・能力・行動を転換させることが、企業研修の重大な戦略機能であると考えます。

管理職から経営幹部への転換

とくに管理職から経営幹部への転換には、研修を実施する側も、研修を受ける側にも、これから別次元の段階に入るという覚悟が必要です。

社を代表し世界中の関係者へ姿勢を示し、会社を正しく導き、社会に貢献し、事業競争に勝ち抜き価値を生み出し、社員とその家族の幸せを担う任に就くのですから。

現研は管理職から経営幹部への転換をはかる研修を、多くの場合、半年から1年かけて実施しています。

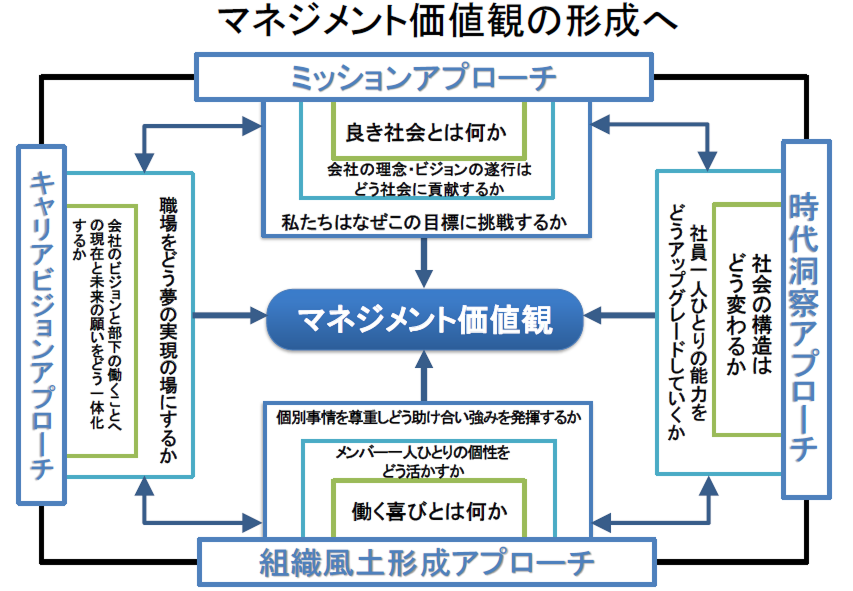

マネジメント価値観の形成へ-課長職への期待

現在および将来環境を精査し、会社がマネジメント機能を豊かにすることに本格的に取り組まなければならない時代を迎えていると現研は考えます。とくに課長職のマネジメント機能は、いつの時代にも増して、今、重要になっています。

企業の戦略が高度化する中で、会社のビジョンを読み解き、戦略をビジョンに位置付けて、その戦略のもつ意義を社員に伝えて挑戦を促すのは課長の役割です。また社員価値観が多様化する中、社員一人ひとりと向き合い、対話し、その個性を生かして夢のある働きがいある職場をつくっていくのも課長の役割です。これは大変な重責ですが、同時に、とても素晴らしい仕事です。

課長職の指導理念の形成、経営マインドの醸成、マネジメントスキルの向上、社員との対話技法の習得、働きがいのある職場の設計等を織り込みながら、課長職が自ら確信を持つことができるマネジメント価値観を形成する研修を推進しています。

研修メンバーは、世界、日本社会と日本経営の未来を共に創る同志

現研は日本経営の発展を通じて良き世界、素晴らしい日本社会の形成に貢献することを願っています。研修の場で出会う皆様は、世界、日本社会、そして日本経営の未来をつくる担い手であり、その先頭に立つリーダーです。私たちは未来を共に創る同志として共に全力を尽くす所存です。