ジャーナリスト 現研客員研究員 中村尚樹

頼りになった“e Mover”

大阪・関西万博が大阪ベイエリア部の夢洲(ゆめしま)で、2025年10月13日まで184日間の会期で開催された。会場の敷地は約155ヘクタールで、東京ディズニーリゾート(ディズニーランドとディズニーシー)の約1.5倍の広さがある。会場を訪れて最初のうちはパビリオン見学や散策を楽しんでいても、猛暑もあいまって次第に足が重くなってくる。会場西端のEXPOアリーナやフューチャーライフヴィレッジを見学し、東端の東ゲートを目指して帰途に就くころには、疲れがピークに達する。

そこで頼りになったのが、大屋根リング外側の外周路を走行する“e Mover”だ。乗車定員約20人のEV(電気自動車)バスである。3~5分間隔で運行し、チケットは1回乗車で400円、1日乗り放題の乗車券が1000円だ。大阪・関西万博は“未来社会の実験場”がキャッチフレーズなだけに、完全予約制の自動運転バスも走行している。今回ご紹介するのは、e Moverで実証実験が行われた未来技術“走行中ワイヤレス給電”だ。

EVの課題

EVは走行時のCO2排出がゼロで、気候変動対策や都市環境の改善対策として世界で普及が進んでいる。製造に使用する電気部品は汎用性が高く、共通化が容易だ。

エネルギーの利用効率で考えると、リチウムイオン電池とモーターの組み合わせは駆動効率が85~95%に達して、非常に効率がよい。これに対してガソリンエンジンは熱エネギーの半分以上が廃熱や摩擦などで失われてしまうため駆動効率は平均で20~30%程度、最新の高効率エンジンでも40%程度にしかならない。

一方でEVは、最近は確かに航続距離が延びたり、急速充電が普及してきたりしたとはいえ、数分で給油が終わるガソリン車の手軽さには及ばない。バッテリーコストが全体の30~40%を占めるといわれ、車体価格はガソリン車と比べてかなり高い。

バッテリー生産に不可欠なレアメタル資源の偏在や経年劣化の問題、リサイクルが成熟していないという課題もある。

リチウムイオン電池は、重量あたりのエネルギー密度が低いという問題もある。一方、ガソリンはエネルギー密度が高い。つまり同じ電力量を得ようとすると必要な重量は、理論値ベースでリチウムイオン電池はガソリンの約60倍、実効値ベースでも20倍近く必要となる。前述したように、エネルギーの利用効率ではリチウムイオン電池が非常に優れているのは確かだ。しかしその点を勘案しても、トータルではガソリンエンジンのほうが、はるかに効率が良いことになる。

さらにEVの充電方式を見てみると、世界各地で地域ごとに異なる規格となっている。日本ではCHAdeMO(チャデモ)が主流で、経済産業省は現状で約7万口の充電器を2030年までに30万口に増やす目標を掲げている。一方で北米ではテスラが開発したNACS(ナックス)、欧州ではCCS2という規格が普及している。EV大国である中国はGB/T(国家標準)という独自の規格を定めている。それぞれの規格で充電コネクタが異なり、互換性はない。世界的にはナックスが主流になりつつあり、チャデモはかつての国産携帯電話と同様、ガラパゴス化する恐れがある。

いずれにせよ街中で充電スタンドが整備される一方、EVユーザーの多くは自宅や職場で充電している。このための施設整備に対して国や自治体は公的支援を行っている。しかしこれら充電器の使用者は特定の個人や企業に限られ、せっかく充電設備がありながら、大半の時間は使われていないのが実情だ。

安全性に対する懸念も払拭されていない。日本では公道での火災事故は起きていないが、中国や韓国などでは大容量の車載用電池に起因すると見られる火災事故が後を絶たない。

こうしたEVの課題を一挙に解決できる新技術、それが走行中ワイヤレス給電なのだ。

ワイヤレス給電とは

ワイヤレス給電は、実は私たちの身近なところですでに実用化されている。スマートフォンやスマートウオッチ、ワイヤレスイヤホン、電動歯ブラシなどで、電源ケーブルにつながなくても専用のパッドに置くだけで充電できるシステムがワイヤレス給電だ。無線給電、あるいは非接触給電という呼び方もされている。すでにQi(チー)規格として国際標準規格が策定されていて、名前を聞いたことがある方も多いだろう。

その原理が「電磁誘導」で、変化する磁場が導体に電圧を生じさせる現象である。具体的にはまず、送電パッドなどに組み込まれたトランスミッター回路に電流を流すと、送電用コイルで磁界が発生する。次に、レシーバー回路では受電用コイルが磁界に反応して誘導電流が発生する。その電力をスマホやイヤホンのバッテリーに蓄えるという仕組みである。回路が単純で小型・低コスト化が可能であり、電送効率も高い。実は変圧器(トランス)も同じ原理を使っていて、電磁誘導方式は変圧器を非接触型にしたものともいえる。

しかし送電側の台に受電側の装置が置かれたようなきわめて近い距離しか給電できず、しかも送電側と受電側が少しでもずれるとうまく給電できないという弱点もある。

こうした中、電磁誘導の原理をベースにしつつ、2007年にアメリカ・MIT=マサチューセッツ工科大学の研究チームが発表した技術が「磁界共鳴方式」だ。送電側と受電側の間の磁界の共鳴周波数を一致させることによって磁界エネルギーを効率的に伝達する。電気回路面を強調する工学系論文では「磁界共振結合方式」と呼ばれることもある。

磁界共鳴方式は、離して置かれた複数の音叉が共鳴して振動を伝えるイメージだ。この方式では最大で数メートル離れた位置での送受信が可能となり、位置のずれも共鳴により、ある程度許容される。障害物の影響も、電磁誘導方式より少ない。複数の機器に対して同時に給電できるというメリットもある。

このほかの方式としてコンデンサの原理を使った電界結合方式もあるが、伝送距離は数センチまでの近距離となる。

近年は工場で各種ロボットが活躍する製造業や、倉庫で自動搬送車を活用する物流業界などでワイヤレス給電の実用化が急速に進んでいる。従来は充電するたびに人手が必要だったり、有線ケーブルをつなぎっぱなしにすると接点の摩耗や断線がおきたり、何本もある長いケーブルが絡まったりするなどの問題が起きていた。これがワイヤレスで給電できるようになると人の手を借りずに24時間の稼働が可能となり、生産性の向上やコスト削減につながる。ケーブルが不要になることで、工場や倉庫内のレイアウト変更を容易に行えるようになる。

2022年には電波法が一部改正され、マイクロ波などを利用することで送電距離を向上させた「空間電送型ワイヤレス電力伝送」方式も本格的に実用化が進んでいる。

そしてEVに対する利用の検討も急ピッチで始まったのだ。

走行中ワイヤレス給電とは

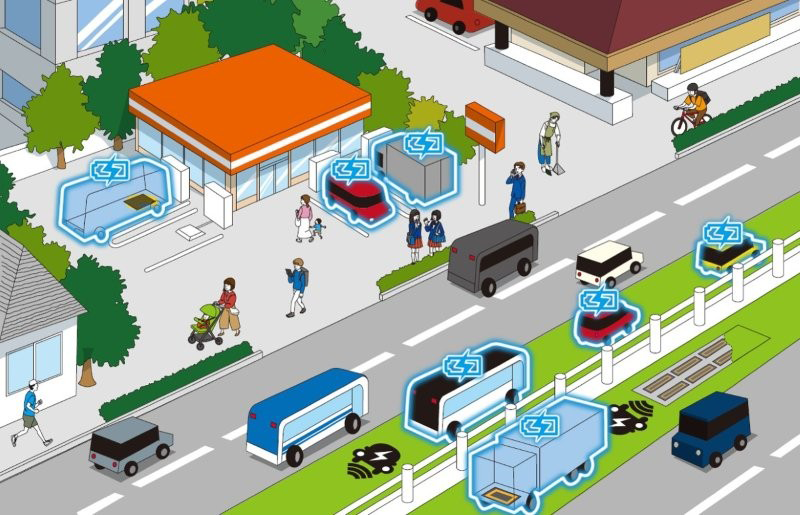

走行中ワイヤレス給電とは、EVが走行しながら非接触で電力を受け取る技術で、EVの航続距離や充電インフラに関する課題を根本から解決できる可能性を持っている。

仕組みは、道路に埋め込まれた送電コイルが磁界を発生させ、車両の受電コイルが電力を共鳴で受け取るという「磁界共鳴方式」だ。その結果、EVは充電スタンドなどで充電する必要がなくなるという革新が生まれる。

同時にEVのバッテリー容量を必要最小限に小型化することが可能となる。重かったバッテリーが小型化されることで重量あたりのエネルギー密度が低いという問題を解決し、ガソリン車の燃費に相当する電費が大幅に改善する。大容量のバッテリーが不要となることで、構造がシンプルなEVの車体価格は大幅に下がると期待される。

バッテリーに使用する貴重な資源の使用量や、リサイクル量の削減にもつながる。国ごとに充電方式が違うという問題も解消され、自宅や企業で個別に充電施設を整備する必要もない。充電時間が不要となるため充電スタンドの混雑も解消され、交通や物流の効率化にも貢献する。充電不要となれば、給油しなければならないガソリン車よりむしろ便利になる。

走行中ワイヤレス給電は、走りながらの充電が可能となるため、太陽光発電など昼間の再生可能エネルギーによる余剰電力を利用できる。昼間の余剰電力を蓄えて利用することも可能だ。

2025年10月には改正道路交通法が施行され、「道路脱炭素化基本方針」が正式に策定された。これまでは道路上に設備を設置する許可基準が厳しく、直接的な交通目的以外に使うことが難しかった。これに対して道路占用許可の基準が緩和され、太陽光パネルやEV充電設備、そして走行中ワイヤレス給電装置など「脱炭素化に資する施設」を道路空間に設置することが可能となったのだ。

実証実験

日本では2023年に東京大学を中心とした研究チームが千葉県柏市で全国初の公道上実証実験を開始した。つくばエクスプレス駅前の交差点にワイヤレスの充電スポットを設け、充電効率などを検証した。

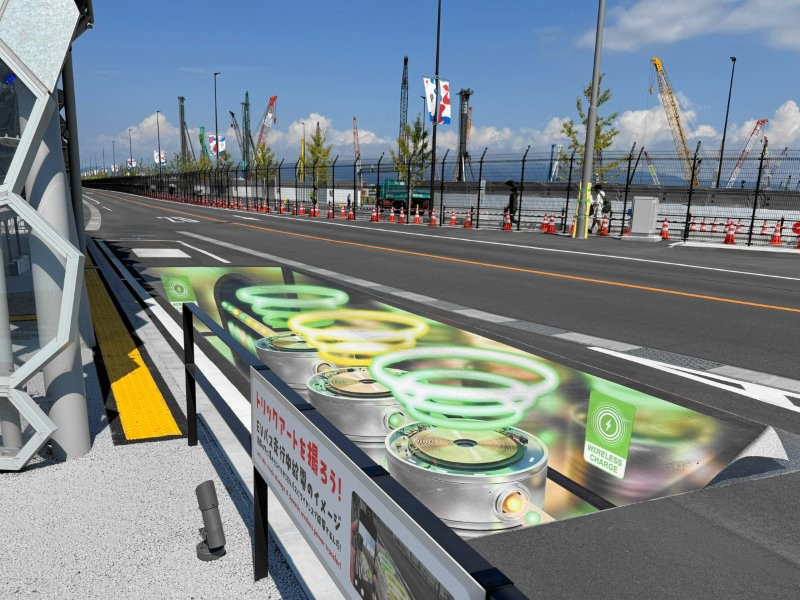

次いで大阪・関西万博の会期中、会場西側の外周路で走行中ワイヤレス給電設備を敷設しての実証実験が行われた。一般客を乗せて一定の距離を営業車で走行する実証実験は日本で初めての取り組みとなった。

この実証実験に取り組んだのが関西電力、大阪メトロ=大阪市高速電気軌道、ダイヘン、それに大林組の4社である。各社の役割を簡単に説明しておくと、関西電力は運用効率を最適化するEMS=エネルギーマネジメントシステムの研究開発や 大規模実証の計画・管理運営・分析評価等を担当した。大阪メトロは傘下の大阪シティバスと連携し、大規模実証のEVバス運行を担当した。大阪市の電力機器大手ダイヘンは、ワイヤレス給電機器の研究開発を担当した。大手ゼネコンの大林組はワイヤレス給電機器の施工技術開発を担当した。

上記4社にNEXCO東日本=東日本高速道路を加えた5社はNEDO=新エネルギー・産業技術総合開発機構が公募した「グリーンイノベーション基金事業/スマートモビリティ社会の構築プロジェクト」に事業が採択され、走行中ワイヤレス給電システムとEMS技術の開発に取り組んできたのだ。

さらに東京大学は万博会場のワイヤレス給電システムに関して、技術開発や学術検証についてダイヘン、大林組と共に実証実験を実施した。

では具体的な設備について説明しよう。ワイヤレス充電の仕組みで紹介したように、送電側に必要なのが送電用コイルだ。万博の実証実験では15キロワットのコイルが2つ並列で内蔵されたコンクリート製の送電ユニット「プレキャストコイル」が用意された。路面一体型プレキャストコイルの大きさは縦2.7メートル、幅1.4メートル、厚さ30センチで、海沿いの直線道路100メートルに等間隔で20個が道路表面に敷設された。外周路は制限速度が20キロとされているため、実証実験でもバスの最高速度は20キロである。

コイルに関して万博会場で実験されたのが「連続切替給電」という新技術だ。ひとつの送電ユニットに複数の送電コイルを接続し、それぞれの送電コイルに切替回路を搭載してEVバスの走行に合わせてコイルを切り替えながら送電コイル側で連続給電を行うシステムだ。ひとつの送電ユニットからひとつの送電コイルに電力を供給する独立給電方式に比べ、ひとつの送電ユニットで複数の送電コイルに電力を供給できるため大幅なコスト削減が期待できる、世界でもまだ実用化されていない技術である。

大阪・関西万博における実証実験では一部で予定通りに出力しなかったとか、一部の車両で充電できなかったなどの課題が明らかになり、今後の対策に活かされることになった。

三木さんとの対話

大阪・関西万博の実証実験で幹事会社を務めた関西電力モビリティ事業グループ課長の三木哲郎さんに、万博会場の現場を歩きながら詳細を説明していただいた。

三木さんは鉄道インフラや車両の安全、快適で効率的な設計と技術管理を担う専門職である「鉄道設計技士(鉄道車両)」の資格を持っている。そのキャリアから電動車への走行中給電の技術には一定の知見がある。三木さんが課長を務めるモビリティ事業グループでは空飛ぶクルマの充電設備も担当していて、新しい電動モビリティをエネルギーの側面から支えるエキスパートの組織である。

中村「走行中ワイヤレス給電が実用化すれば、EVの必要バッテリー容量はどの程度に抑えられるでしょうか」

三木「EVの運用方法や車種にもよりますが、半分から3分の1程度にできるのではと考えています」

EVに搭載する電池の世界市場シェアを容量ベースで見てみると、中国勢が政府の後押しとスケールメリットによる低価格を武器に7割近くを占め、韓国勢が2割強で続いている。これに対して高品質・高価格の日本勢は1割にも満たず、中韓勢に大きく後れを取っているのが現状だ。しかしこのうち、出し入れ頻度の高いハイブリッド車用電池に限れば日本勢が世界シェアの8割近くを占め、長年蓄積してきたハイエンドの電池制御技術は中韓勢に対してもなおリードを保っている。

つまり走行中ワイヤレス給電でEVのバッテリーに求められる性能が、大容量・長距離走行から小型で高頻度放充電・高耐久性にシフトすれば、日本勢もハイブリッド技術の応用で優位性を発揮できる可能性がある。走行中ワイヤレス給電の普及で全体的なバッテリー需要が減少すれば、中韓のバッテリー業界には打撃かもしれないが、日本のバッテリー業界にとっては大きなチャンスとなる可能性があるのだ。

中村「普及に向けた今後の取り組みを具体的に紹介してください」

三木「公道における大阪市内の実証試験は2028年度以降の実施を計画しています。バスやトラックなど商用車からの開始になると考えています」

中村「自動運転が実用化されると、給電ポイントを自動的に選択するようになりますか」

三木「将来的には、EVでの自動運転では、自動で給電されるシステムになっていくものと考えています。その中の手段のひとつとして、走行中ワイヤレス給電が役立つと思っています」

中村「総務省の『生体電磁環境に関する検討会』では『EVの普及にともない、大電力ワイヤレス電力伝送の開発や導入も進むため(中略)金属製の器具を体内に埋め込んでいるまたは身につけている場合、あるいは、心臓ペースメーカや除細動器などの植込み型医療機器を装着している場合には、指針値以下の強度の電波ばく露でも、局所的な発熱、あるいは電磁干渉による誤動作が生じる可能性がある』と指摘しています。どのような注意が必要でしょうか」

三木「万博会場での実証では、低周波帯の中でも安全性が高く、他機器との混信リスクの低い85キロヘルツの周波数帯を使用しています。電磁環境の影響につきましては、国や関係機関と調整の上、法律等で定められた範囲内で実施しています」

中村「ワイヤレス給電技術の普及した社会に関する構想や夢を伺わせてください」

三木「当社が考えるスマートモビリティ社会では、モビリティの運行とエネルギーの供給が統合され、モビリティ領域とエネルギー領域の社会インフラのプラットフォームとして、当社がお役に立ち続けたいと思っています。その中で走行中ワイヤレス給電は必要なテクノロジーのひとつとなると考えています」

無限走行

大阪・関西万博で走行中ワイヤレス給電にかかったインフラ側の整備コストは公表されていないが、各種資料を見ると、1キロあたり2~3億円ほどかかるようだ。国土交通省などの資料によれば、道路1キロあたりの整備費用として地方部の平坦地で約2~5億円、都市部や橋梁、トンネルで約5~10億円、自動車専用道で約10~20億円となっている。走行中ワイヤレス給電のインフラ整備は地方部の道路新設と同等と考えると、かなりの初期投資となるのは間違いない。逆に言えば、新たなビジネスチャンスでもある。

ちなみにEV側に付ける車載受電ユニットについては車種によっては後付け可能で、価格もいまのところ10~30万円程度とみられている。

大阪万博の実証実験では、100メートルの道路の約半分の距離で、断続的に送電コイルが敷き詰められた。ワイヤレス給電ができない場所では、通常のEVバスとしてバッテリーで走行する。そうなるとワイヤレス給電を実用化するためには、道路全長の半分に延々と送電コイルを敷き詰める必要があるのかと考えた方もいらっしゃるかもしれない。

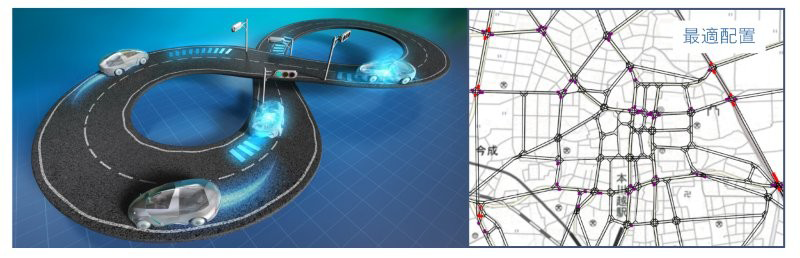

しかし、どうやらその必要はないらしい。東京大学生産技術研究所准教授の本間裕大さんらの研究チームは、走行中ワイヤレス給電だけでEVが走行し続けられる「無限走行」という究極のシナリオを想定し、市街地における走行中ワイヤレス給電に必要なインフラとその最適配置を提案した。

それによれば、埼玉県川越市を対象とした交通シミュレーションに基づく詳細な実証分析を行った結果、市街地の総道路延長約150キロに対してわずかに2.4キロ、つまり全体の1.6%にワイヤレス給電の送電ユニットを敷設するだけで、EVの「無限走行」が実現できることを明らかにしたのだ。

ではどのように走行中ワイヤレス給電の送電ユニットを配置するかというと、車両が信号で停止したり減速したりする交差点付近に敷設することが最も効果的であることが示された。それだけなら当然のことのようだが同時に、その具体的な箇所や敷設長については、緻密な配置戦略が求められることも明らかになった。これは、EVへの給電効率が、交通量や信号パターンに伴う加減速に大きく影響を受けるためだ。交通量や一時停止時間、待ち行列長と敷設コストなど様々なトレードオフ構造を勘案しながら、最適な配置戦略を導き出す重要性が提言された。

なお、対象地が川越市なのは、本間さんが以前、同市から交通渋滞分析を頼まれ、市内交通に関する詳細データと検討実績が手元にあったためである。

さらに高速道路に関する検討でも、EVのバッテリー容量を日産リーフに搭載されている40キロワット時と想定した上で、新東名・名神高速道路、東北自動車道のいずれの場合も、片道あたり50キロを敷設するだけで95%以上の移動をカバーできるという結果が得られた。

「充電スタンドの併用を前提とした場合でも、走行中ワイヤレス給電を導入することにより、充電スタンドの設置台数を節約することが期待できます」

そう述べた上で本間さんは、「ほとんどの移動はワイヤレス給電で容易にカバーできるので、ごくわずかな超長距離移動のみ充電スタンドで補完すれば良い、という未来が描けます。このようなEVインフラのベストミックス戦略を想定することによって、充電の心配なくEVで日本中を旅行できるモビリティ社会像が導かれます」と、将来を展望する。

今後は日本全国の道路網全体で、さらなる精緻な検証を予定している。

本間さんとの対話

本間さんの専門は社会システム工学と建築・都市計画であり、走行中ワイヤレス給電技術は、敷設戦略などソフト面から研究を重ねている。その際に扱う手法のひとつが「オペレーションズ・リサーチ」で、日本語では「数理最適化理論」などと訳される。端的に説明すると統計やアルゴリズム、シミュレーションなどを駆使して、人びとの動きや交流のパターンが及ぼす影響を評価・予測し、現実の問題をモデル化、解析する。その上で限られた時間や人員、予算などの資源を最大限に活用しながら、最適な意思決定を数理的に導くのだ。

その応用分野は多岐にわたる。本間さんはこれまで、最新ファッショントレンド解析、人びとの交流が生まれやすいホットスポットの可視化、COVID19期株式市場のダイナミクス分析、防災拠点を考慮した「道の駅」の最適配置、経済合理的な「歴史的建築物」の保存スキーム、クルマ関係では水素ステーションやバッテリー交換ステーションの最適配置など、多様で複雑な社会システムの分析とその最適運用に関わる研究に取り組んできた。

様々なテーマで数理分析を行っている本間さんだが、その根底には共通する手法がある。

本間「ファッションでも交通でも、すべてに一貫しているのは“流れ”です。私はよく“血流”と言うのですが、人と物と情報、それにお金の流れが社会の血流です。それらは中心地に集まるということです。交通の場合は人やクルマが集まり続けると渋滞が起きることになります。私はただひたすら“流れ”の研究をずっと続けてきたわけです」

中村「本間さんは思考における“デッサン力”の大切さを強調されていますね」

本間「19世紀に写真撮影の技術が誕生すると、精密な絵画を描いていた画家は危機感を抱いたと思います。しかしその後も、絵画の重要性は変わらずに受け継がれています。それと同じ様に、私の取り組みも数式を使ったスケッチだと思っています。そのためには物事の陰影や輪郭、骨格を正しく解釈し、物事の本質を描き出すデッサン力が必要なのです」

実は本間さんは3歳から18歳まで真剣にピアノ演奏に打ち込み、イタリアで開かれた青少年向けピアノコンクールで第2位入賞を果たしたほどの腕前なのだ。かなり不躾な質問だが、なぜピアノの道を選ばなかったのか聞いてみた。

本間「もちろん好きなピアニストはいましたが、自分で曲を弾いていて『これが美しい』という確固たる判断基準を持つことができなかったんですね。本当に些細なことだったかもしれませんが…」

中村「これに対していまの仕事は数理分析で、芸術とは対極の世界のようにも思えますが、ピアニストとしての経験は役に立っているのでしょうか」

本間「ピアノを演奏するとき、自分で熱中していてはダメなんです。一生懸命弾くときこそ冷静に、演奏者である自分にいちばん近い聴衆としての自分がいなければいけないのですね。ピアノの演奏でひとつのフレーズという情報があったら、それは次の情報につながり、やがて大きなストーリーとなって相手に対するメッセージとなります。ピアノでも研究でも、相手にどう届いているかという部分が実は一番重要なのです。そしていまは自分の書いた論文が『ため息が出るほど美しい』と思えるときもあります。そうした意味で私がピアノに向き合ってきた経験はいまの仕事にすごく役立っています」

最後に50年後の世界についてどう展望するか、聞いてみた。

本間「社会として好ましい状態を作るためのキーワード、それはどれくらい遠くを見据えて考えられるかという“超長期視点”だと思っています。その上でありきたりの言い回しになってしまいますが、個性ある一人ひとりの幸せと多様な価値観が共存する社会、そして多様な評価基準が生まれてほしいと願っています」

海外で走行

2024年6月、日本で走行中ワイヤレス給電を実用化し普及させていくため、関西電力やダイヘンなど5社が発起人となって「EVワイヤレス給電協議会」(以下、協議会)が発足した。会員は自動車メーカーや大手電力会社、ゼネコンをはじめ様々な業界に及び、オブザーバーも含め約110団体が参加している。

その活動計画は①EVワイヤレス給電の社会インフラ化の推進、②実用化・普及促進の対外発信・啓発、③標準化活動の推進である。

ではなぜこうした団体が発足したのか。その背景には、海外で走行中ワイヤレス給電の取り組みが急ピッチで進んでいることがあげられる。

協議会などの調べによれば、走行中ワイヤレス給電の実証事例はまず2019年にスウェーデンで始まった。ヨーロッパではその後、ドイツやフランス、イタリアと続いた。フランスでは2023年から世界初の供用高速道路での実証実験が始まっている。

アメリカではミシガン州を手始めに、フロリダ州やユタ州、インディアナ州で実証実験が開始された。アジアでは中国が山東省の都市部や港湾エリアで実証実験を行っている。

企業別で見てみると、アメリカ・ミシガン州での実証実験に取り組んでいるのがイスラエルのベンチャー企業「エレクトレオン」で、同社はこのほか、イスラエルやヨーロッパなど世界19地域で走行中ワイヤレス給電の実証実験を行っている。ノルウェーのENRXはアメリカ・フロリダ州の高速道路で実証実験を開始する予定だ。

ただしすべてが順調というわけでもない。スウェーデンでの実証実験では、冬季の積雪や凍結による給電効率の低下、車両と道路コイルの位置ズレによる電力伝送の不安定性などの課題が浮き彫りになった。

普及シナリオ

協議会では普及シナリオとして、初期ユースケースを大型車の長距離輸送とし、高速道路でのサービス開始を想定している。そこで協議会が東京~大阪間の事業採算性を試算したところ、整備費1350億円を20年で償却した場合、5年目で単年度黒字化、9年目で累積赤字を解消できるという結果が得られた。

こうした中、NEXCO東日本が千葉県の館山自動車道で、君津パーキングエリア付近の上り線に約300メートルのレーンを設けて走行中ワイヤレス給電の実証実験を早ければ2027年度にも始めると2025年8月に発表した。高速道路での実証実験は日本初となる。

自動車部品メーカー最大手のデンソーは「独自に開発した受電用コイルを搭載したEVを使い、東京・大阪間の距離に匹敵する500キロメートルを約50時間かけて走行した。デンソー本社(愛知県刈谷市)の試験場にある周回式道路に送電用コイルを埋め込んだ」(2025年8月26日付け日経新聞)。

日本でも走行中ワイヤレス給電は実用化に向けて動き出している。

堀さんとの対話

協議会の会長を務めている堀洋一さんは、東京大学工学系研究科、新領域創成科学研究科教授を務めた後、現在は東京理科大学創成理工学部教授である。専門は制御工学とその産業応用で、近年は特にワイヤレス給電に力を入れている。

中村「特にイスラエルのベンチャーの名前をよく聞きますが、海外企業が先行しているのはなぜでしょうか」

堀「エレクトレオンの製品を見ても分かるように、信頼性は低くても安いものが作れるからです。日本勢は良いものを作りすぎるんですよ。それはなぜかというと、日本の省庁や公的機関によるプロジェクトでは、信頼性の高いものを要求されるからです」

堀さんが指摘する問題は、日本経済が停滞する理由のひとつである。例えば高速道路のETCシステムについて考えてみると、日本のようにコストをかけて開閉バーを設けている国は少数派で、海外では通過するだけで課金が主流だ。無賃走行のリスク対応は、ナンバープレートの認識技術で十分対処できるからだ。

中村「走行中ワイヤレス給電は自動運転と相性がいいですか」

堀「ワイヤレス給電は自動運転とは、その本質がまったく違います。自動運転でミスすると重大事故につながりかねませんが、ワイヤレス給電はある交差点で充電できなくても、次の交差点で充電すればいいだけの話です。日本では『100パーセント近い信頼性』とかよく言われますが、こうしたマインドが日本の遅れを生んでいる最大の元凶だと思います」

確かに日本製品は概して高い信頼性を誇るが、一方で安価な外国製品が内外のあらゆる分野で大きくシェアを伸ばしている。

中村「走行中ワイヤレス給電に対する世間の認知度はまだ高くないと思いますが、協議会には幅広いメンバーが参加していますね」

堀「走行中ワイヤレス給電を普及させないと日本は滅びるとまで考えている人がたくさんいることを世の中に示し、特に“官”には強いリーダーシップを発揮してもらいたいからです。ヨーロッパでは官民が連携して大規模な実証実験が進み、すでに採用技術の選定段階にまで来ています」

中村「日本で規格とか標準化を先に決めてしまうと、携帯電話のようにガラパゴス化するおそれはありませんか」

「それがこの技術の、他とはずいぶん違うところです。何十年にもわたって作っていくわけですから、どれかに決めてこれで全部行きましょうというのは無理なんです。『いつ頃できますか』という質問をよく受けますが、そんなもの、わかりません。技術はどんどん進歩するし、デバイスもずいぶん発達するでしょう。スマートフォンの急速な普及を見てもわかるように、便利さが勝っていくものなのです」

月でもワイヤレスで給電

走行中ワイヤレス給電を含むワイヤレス電力伝送はきわめて応用範囲が広い技術である。それは地上だけに限らない。宇宙空間での利用も視野に入っている。

1960年代から研究が始まったのが宇宙太陽光発電だ。宇宙空間に巨大な太陽電池パネルを設置し、発電した電力を地上で利用するシステムだ。宇宙では夜や天候の影響もなく、常に太陽光が得られるため、きわめて効率的に太陽光発電が可能となる。実現すればエネルギー不足の問題が解決され、地球温暖化対策にも大きく貢献する夢の技術だ。

その宇宙太陽光発電でポイントのひとつとなる技術がワイヤレス電力伝送だ。日本ではNTT宇宙環境エネルギー研究所が、宇宙空間で発電した電力をマイクロ波やレーザー光に変換して地上に伝送し、地上の受電施設で再び電力に戻して利用する伝送システムを研究開発している。

研究対象は月面における電力伝送技術にも広がっている。

アメリカを中心に、日本や韓国、イギリスやフランスなど55カ国(2025年5月現在)が参加して有人月探査プロジェクト「アルテミス計画」が進められている。このアルテミス計画で日本が担当するのが月面探査に使われる探査車「有人与圧ローバー」の開発だ。その動力源としていまは、ローバーに搭載する太陽光発電と再生型燃料電池を組み合わせたハイブリッド方式が検討されている。

NTT宇宙環境エネルギー研究所が将来的な利用を目指して研究開発を進めているのは、月面におけるワイヤレス電力伝送システムだ。そのために同研究所では、長距離はレーザー技術、短距離は「電界共振」という給電技術で、電力をローバーや基地に効率的に供給しようと計画している。このうちアンテナを共鳴させる電界共振は、レゴリスと呼ばれる月の砂をケーブル代わりに電力を伝送する革新的な方式だ。

月面には年間を通じて80%以上の時間で太陽光が当たり続けるエリアがある一方、巨大なクレーターの影になって太陽光がほとんど当たらない場所もある。そうした永久影の地域では水が氷として存在している可能性がある。水を電気分解すると酸素と水素が得られるため、水はきわめて貴重な資源となる。そこで太陽光の豊富なエリアで効率よく生成した電力をレーザーで離れた拠点に届け、さらにその電力をレゴリス経由でローバーに伝送できれば、永久影や夜間などの制約を受けずに柔軟な探査や作業が実現するのだ。

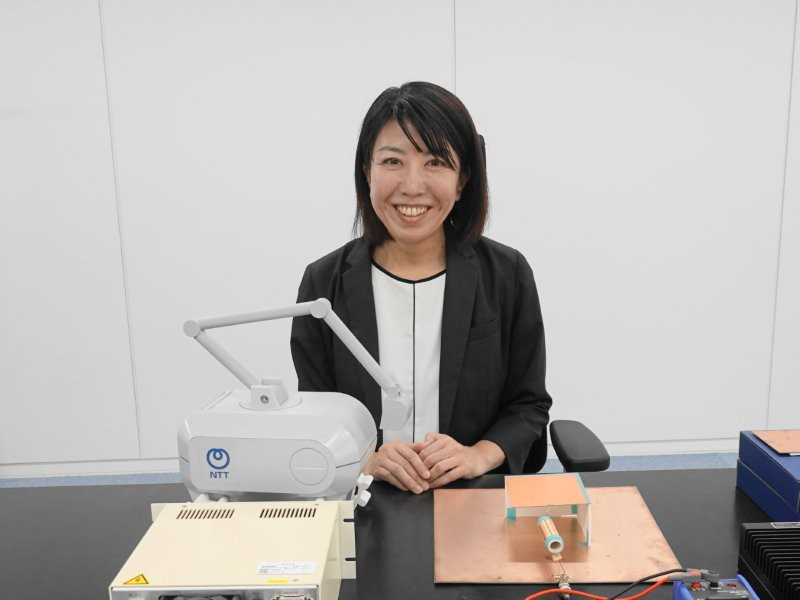

髙橋さんとの対話

NTT宇宙環境エネルギー研究所主幹研究員の髙橋円(たかはし・まどか)さんはNASDA(宇宙開発事業団・現JAXA)で微小重力環境における材料研究に従事した後、国際宇宙ステーション日本実験棟の運用を支援する企業、航空宇宙も手掛ける大手重工メーカーを経て、いまの職場では「次世代エネルギー技術グループ」のグループリーダーを務めている。

中村「宇宙に関する仕事をしたいと思ったのはどういうきっかけですか」

髙橋「子どものころ、『どうして人間は生きてるの?』と父に聞いたところ、宇宙の成り立ちから話してくれました。それがすごく印象的で、宇宙を知れば、私が生きている意味がわかると思ったんですね」

中村「わかりましたか」

髙橋「まだ答えを見つけられていないです」

アメリカの著名な天文学者カール・セーガンは、「私たちの起源や進化は、はるかかなたの宇宙の出来事と結びついている。宇宙の探検は自己発見の旅である」(*1)と綴っている。その情熱が、人びとを宇宙へと駆り立てる。髙橋さんもそんな旅人のひとりである。

月面のレゴリスはきわめて微細で静電気によって付着しやすく、給電コネクタを接続しようとすると目詰まりを起こしてトラブルの原因となりかねない。その問題がワイヤレスだとクリアできる。

髙橋「レゴリスを利用した電力伝送は、特に近距離での効率が非常に良いのが特徴です。ローバーはケーブルにつながれることなく月面を自由に動き回りながら、同時に電力を得ることができます」

中村「月面における電力の伝送技術に関して、今後の課題を教えてください」

髙橋「私たちはアポロ計画で採取したレゴリスを参考にして研究していますが、月面の場所によってはレゴリスの成分がかなり違うことが知られています。そこで最初はローバーが静止した状態からワイヤレス給電をはじめ、やがて距離を伸ばしていくために伝送しやすい“レゴリスの道”を作ったりしていくことになると思います」

NTTはJAXAとの協力体制のもと、2028年打ち上げ予定のアルテミス計画におけるワイヤレス電力伝送システムの採用を目指している。

中村「髙橋さんたちの研究は、私たちの社会や生活をどんな風に変えていくのでしょうか」

髙橋「豊かな生活を送っていくにあたって、やはりエネルギーがますます必要な時代になると思います。そこで私たちは使うだけでなくて、作るところにも取り組んでいます。それぞれの地域にあったエネルギーをミックスして、電力を気にせず使える。そんな世の中に変えていけると考えています」

万博取材を終えて

大阪・関西万博のコンセプトのひとつは「未来社会の実験場」である。『現研ジャーナル』万博特集の私の記事では、アンドロイドや未来の住宅、空飛ぶクルマ、宇宙開発、それに走行中ワイヤレス給電を通じて半世紀後の世界を展望してみた。

今回の取材を通して私が考えさせられたのは、これまで人間が担ってきた仕事を科学技術が次々に代替してくれる中で、人間の役割とは何か、人間であるとは何か、それを踏まえた科学技術の役割は何かということだ。

万博で私たちが見た科学技術を生み出したのは、まぎれもなく私たち人間である。私たちは、その持てる力を最大限に発揮すれば、はかりしれない力を秘めていることを示している。しかし現実の私たち一人ひとりは忙しい毎日の中で、組織の歯車のひとつでしかないと思い知らされ、無力感にとらわれることも多い。

関西・大阪万博のシグネチャーパビリオンは、「いのち輝く未来社会のデザイン」という万博のテーマを体現するために、「いのちの輝きプロジェクト」として各界の著名なプロデューサー8人による特別展示を行った。そのテーマを列挙すると「いのちを響き合わせる」「いのちを拡げる」「いのちを高める」「いのちを磨く」「いのちを知る」「いのちを育む」「いのちをつむぐ」「いのちを語る」。万博は最先端の科学技術を語る場であると同時に、普段は意識しない「いのち」について、改めて向き合う機会ともなった。

いまの社会では、自分の「いのち」を自分のものと思っている人が多いと思う。しかし、自分だけのものではないと、私は思う。

沖縄の八重山地方に伝わることわざを紹介したい。

「やあらぬものど、まあすぐり」

その意味は「弱い者ほど、まあ、優れている」。日本と中国、それに琉球王国による三重支配の最底辺にいた人たちだが、それでも海に生きる海洋民として協力しあいながら、したたかに生きてきた。たとえ海で遭難しても、「海の肥やしとなったのだ」と唄って家族をなぐさめる彼らのいのちは自然と一体化している。シグネチャーパビリオンでテーマとなった「いのち」とは、そうした人間としての原点を問うているのではないか。それは人と人とをつなぐ生命の連帯感であり、人と人との間に生きる、つまり「人間として生きる」ということであろう。そして科学技術はそのためにこそあるのだ。

(*1)『コスモス 下』朝日文庫、1984年、P.277

中村尚樹(なかむらひさき)氏

1960年、鳥取市生まれ。九州大学法学部卒。ジャーナリスト。現研客員研究員。法政大学社会学部非常勤講師。元NHK記者。

著書に『日本一わかりやすい宇宙ビジネス-ネクストフロンティアを切り拓く人びと』『最先端の研究者に聞く日本一わかりやすい2050の未来技術』『最前線で働く人に聞く日本一わかりやすい5G』『ストーリーで理解する日本一わかりやすいMaaS&CASE』(いずれもプレジデント社)、『マツダの魂-不屈の男 松田恒次』『最重度の障害児たちが語りはじめるとき』『認知症を生きるということ-治療とケアの最前線-』『脳障害を生きる人びと-脳治療の最前線』(いずれも草思社)、『占領は終わっていない-核・基地・冤罪 そして人間』(緑風出版)、『被爆者が語り始めるまで-ヒロシマ・ナガサキの絆』『奇跡の人びと-脳障害を乗り越えて』(共に新潮文庫)、『「被爆二世」を生きる』(中公新書ラクレ)など。

共著に『スペイン市民戦争とアジア-遥かなる自由と理想のために』(九州大学出版会)、『スペイン内戦とガルシア・ロルカ』(南雲堂フェニックス)『スペイン内戦(一九三六~三九)と現在』(ぱる出版)など。