ジャーナリスト 現研客員研究員 中村尚樹

アルテミス vs ILRS

アメリカを中心に、日本や韓国、イギリスやフランスなど55カ国(2025年5月現在)が参加して有人月探査プロジェクト「アルテミス計画」が進められている。アルテミスとは、ギリシャ神話でアポロの双子の姉にあたる月の女神だ。つまりアルテミス計画は半世紀を経たアポロ計画の再来を意味している。しかも再び月に行くだけでなく、月に人類の活動の拠点を築き、やがては火星に人類を送りこもうという壮大なチャレンジだ。

これに対して中国とロシアは、アルテミス計画に対抗する形でILRS=国際月面研究ステーションという月面開発プロジェクトを共同で推進している。こちらにはエジプトや南アフリカなど17カ国が参加を表明している。

大阪・関西万博では複数のパビリオンで、月面開発を共通テーマとして見ることができる。そこで今回は、日本やアメリカ、中国の各パビリオンを中心に紹介しながら、宇宙開発の未来を展望してみたい。

JAXAパビリオンと日本館

万博会場の西ゲートから10分ほど歩くと、「フューチャーライフヴィレッジ」が見えてくる。にぎやかな大屋根リング内のゾーンとは異なり、石造りの壁や木の葉型の屋根をあしらった施設をリング状の通路でつなぎ、森の中の未来都市を思わせる空間となっている。

ここは単なる展示ではなく、企業や研究機関、自治体などが来場者と対話しながら、「未来の暮らし」や「未来への行動」をテーマに、未来社会を共に考える体験型パビリオンだ。

3つのエリアで構成されていて、そのうちのひとつの「フューチャーライフエクスペリエンス」エリアにJAXA=宇宙航空研究開発機構のパビリオンが入っている。

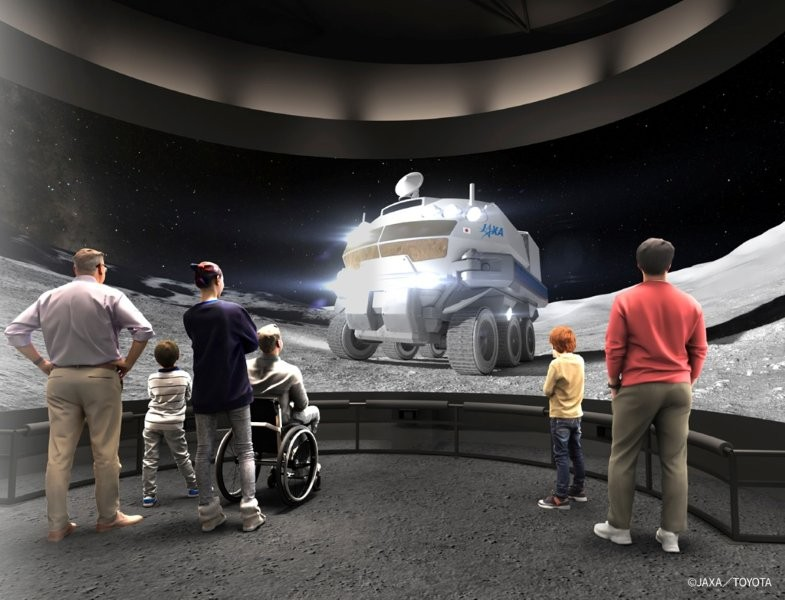

館内に入ると、目を惹くのが月面探査に使われる有人与圧ローバー「ルナクルーザー」の5分の1スケールモデルだ。計画されている車体の大きさは、全長6メートル、全幅5.2メートル、全高3.8メートル。マイクロバスを横に2台並べたサイズで、重さは約10トンにもなる。与圧室の内部は四畳半程度の広さで簡易ベッドやトイレが備えられ、2人の宇宙飛行士が最長で42日間、寝泊まりしながら月面探査を続けることができる。

パビリオンでなんといってもすばらしかったのは、上坂浩光(こうさか・ひろみつ)監督総プロデュースのスペースシアターだ。「まもなく上映します」のアナウンスで、別会場に移動するのかと思ったら、私たちの目の前の壁が巨大なカーブビジョンとなり、月面世界が突如として出現した。上坂監督はCG黎明期から独自に3Dソフトウェアを開発し、小惑星探査機「はやぶさ」を描いた作品は全国のプラネタリウムで上映されて大ヒットした。JAXAパビリオンでは月面探査プロジェクトがもたらす未来を描くコンセプトムービーや有人与圧ローバーによる月面探査などのストーリーが上映されている。確かにCG技術の進化は目を見張るものがあり、今回の万博でも多くのパビリオンが様々な映像を上演している。その中でもJAXAパビリオンの映像の美しさは一見の価値がある。

次に、東ゲートゾーンの日本館を見てみよう。持続可能な循環型社会の実現が大きなテーマとなっているが、同時にJAXAパビリオンとは異なる視点で、宇宙と人類の未来を体感できる展示物が揃っている。

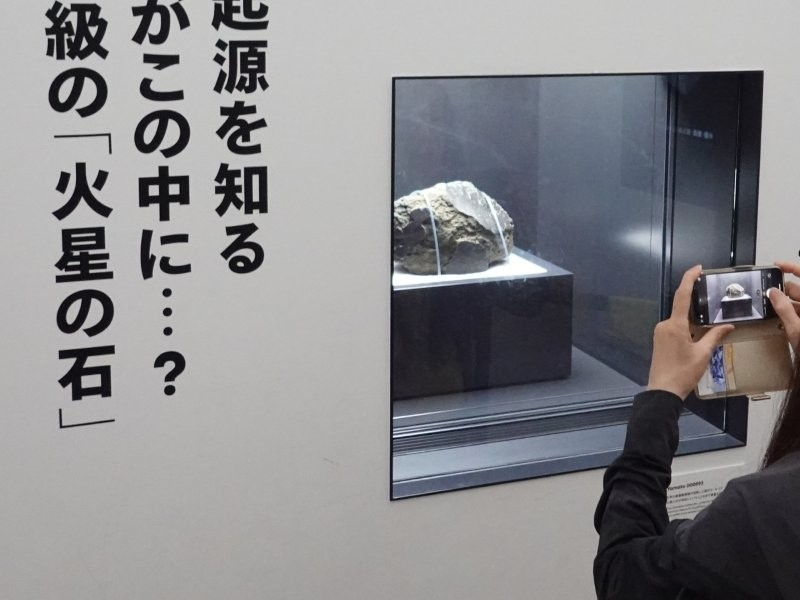

そのひとつが通称「火星の石」だ。残念ながら、火星で採取したわけではない。2000年11月、日本の南極観測隊が昭和基地から約350km離れた「やまと山脈」付近で発見した火星の隕石だ。大きさはラグビーボールほどで重さは約13kg。緑色の輝石が含まれていて見た目も特異なことから、発見されたままの冷凍保存状態で日本に送られた。

分析の結果、隕石に閉じ込められていたガスの成分が、NASAの火星探査機「バイキング」が測定した火星の大気と一致したことなどから、火星の石と断定された。1000万年以上も前、火星に小惑星が衝突し、宇宙空間へ飛び出した岩石が南極に落下したものと推定されている。

火星の石の特徴は、水がないと生成されない「粘土鉱物」が含まれていることで、火星に水が存在していた証拠となっている。アルテミス計画は火星探査を視野に入れて検討が進められているが、水の存在は火星開発を進める上で不可欠だ。

経済産業省博覧会推進室は火星の石を、「ここでしか見られない『現代のお宝』」だとPRしている。地球に来たのがそもそもの奇跡。海に落ちていたら発見されていない奇跡。陸地であっても南極以外だったら雨や風で風化していたであろう奇跡。そして観測隊が厳しい自然環境の南極で偶然に発見した奇跡。確かに発見された経緯は奇跡としか言いようがない。

館内には火星の石のカケラを手で触ることができるコーナーも設けられている。私も触ってみたが、表面はツルツルしている。「地球までの長旅、ごくろうさまでした」と石相手ながら、ねぎらってみた。

日本館では小惑星のサンプルも展示されている。探査機「はやぶさ」「はやぶさ2」が持ち帰ったイトカワとリュウグウの砂粒だ。「はやぶさ」のサンプルリターンは2010年に成功してテレビや新聞で大きく報道され、3本の映画が競作されるほどの話題となった。確かに日本の宇宙開発は、アメリカのように莫大なヒト、モノ、カネはかけられない。しかし日本には信じるべき仲間がいて、知恵と工夫で困難に立ち向かう勇気の大切さを教えてくれた。その感動が甦ってくる。

アメリカ館

次は、人気のアメリカ館をご紹介しよう。平日でも長い行列ができているが、予約不要の先着順なので朝の早い時間に行けば比較的短い待ち時間で入れるかもしれない。列を作って待っている間も、建物外壁に設けられた巨大なLEDスクリーンにアメリカの雄大な自然や活気あふれる街並み、広大な宇宙などが映し出される。JAXAパビリオンでも感じたのだが、最近の大型スクリーンは画質がきめ細やかで奥行きも感じられてすばらしい。

そのアメリカ館は「ともに創出できることを想像しよう」をテーマに、最先端の科学技術を紹介するイノベーションエリアや、アメリカ各地の美しい風景や文化を紹介する旅エリアなど5つのエリアに分かれ、没入型展示を通じてアメリカを体感できる構成になっている。今回のレポートは宇宙開発がテーマなので、さっそく宇宙エリアの展示を紹介しよう。

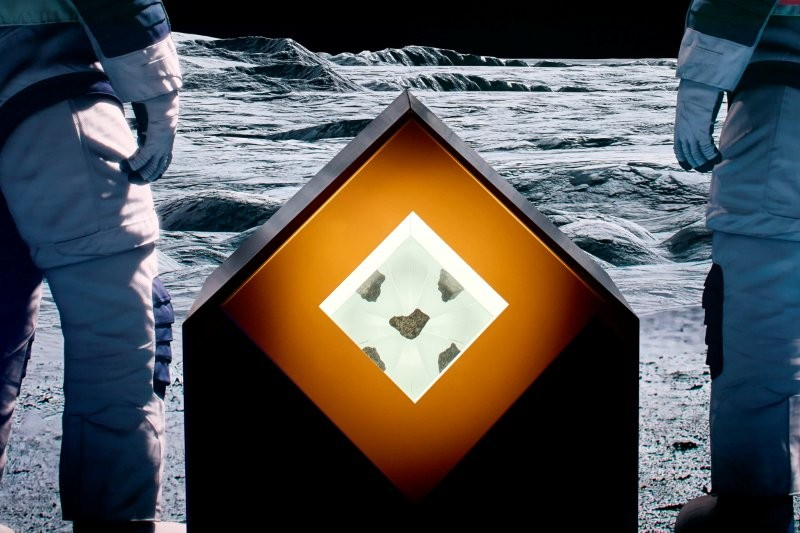

まずは1970年の大阪万博でも展示された月の石だ。実際には展示エリアの最後で鑑賞することになる。前回はアポロ12号が持ち帰ったものだったが、今回の月の石はアポロ17号が採取したものだ。1972年打ち上げのアポロ17号はアポロ計画として最後の、ということは最も直近の有人月面着陸ミッションとなっている。

展示されている月の石は親指ほどの大きさで約4センチ、重さは約40グラムで、ガラスケース越しの鑑賞だ。月の石の背後には月面に立つNASAとJAXAの宇宙飛行士が描かれている。

55年前の月の石を見た経験のある私としては、ちょっと小さいかなという印象だ。調べてみると、1970年の大阪万博で展示された月の石は約900グラムだった。しかし今回の月の石は約37億年前の地層から採取された超古代岩石で、約31億年前と推定されている1970年万博の月の石と比べて、科学的、歴史的価値は高いとされる。

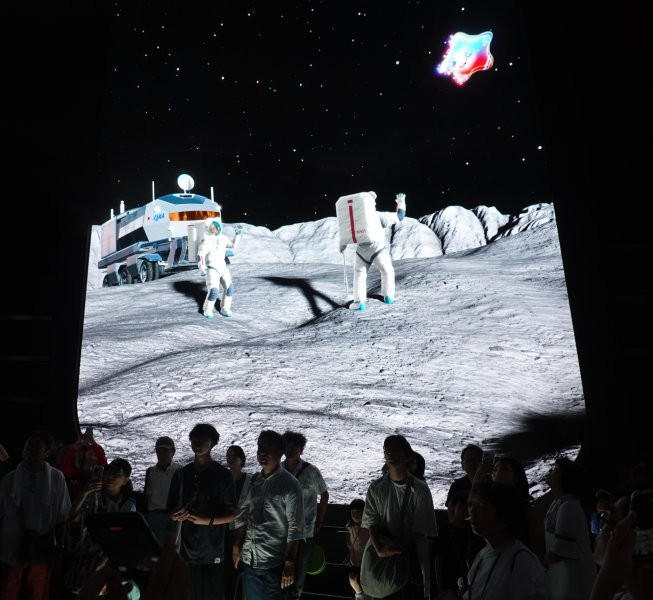

宇宙エリアで迫力があったのは「打ち上げ:月へ!そしてその先へ」と銘打ったコーナーだ。広いホールに入ると周囲はもちろん、天井にも設置された巨大LEDスクリーンで、ケネディ宇宙センターからのロケット打ち上げと宇宙旅行を疑似体験できる。

発射に向けてカウントダウンがスタートする。ロケットが飛び立つと床が揺れ、音と光が連動して臨場感たっぷりだ。アメリカ館のマスコット「スパーク」が先導役となって、あっという間に巨大な宇宙ステーションとランデブーする。そこでは長期滞在中の宇宙飛行士がにこやかに出迎えてくれる。

次にロケットは月に到着する。すでに多くの月面基地が建設されている。日本が開発したルナクルーザーで仕事をしている宇宙飛行士たちが、スパークや私たちに手を振ってくれる。

息つく暇もなく、ロケットは宇宙空間の飛行を続ける。小惑星帯を抜けて火星を横切り、さらに銀河系へと旅立っていく。最後は映画『2001年宇宙の旅』のラストを彷彿とさせるような、目くるめく光の洪水に包まれる。

そして旅の終わりに、こんなナレーションが流される。

「未来を目指すなら一緒がいいな。学ぶことも、作ることも、探検することも、観察することも、冒険も、全部一緒に分かち合おう。ひとりじゃ無理だから、力を合わせよう。地球はみんなのホーム!」

アメリカ館では毎回120人が約30分のツアー形式で館内を見て回るのだが、日本語と英語のツアーだけでなく、中国語によるツアーも行われている。

ツアー中にはアメリカ館のテーマソング「Imagine What We Can Together」が繰り返し流される。ビートの効いた親しみやすいメロディに乗せてスパークが歌う歌詞には「いろんなことをいっしょに体験したら楽しいよね」と、万博の理念に沿ったキーワードが盛り込まれている。友情や協力といったメッセージをエンタメ性の高い音楽で伝える“エデュテイメント”として、子どもから大人まで楽しめる内容だ。もちろん日本語バージョンだけでなく英語バージョン、そして中国語バージョンもある。ユーチューブなどで紹介されているので、気になった方はぜひチェックしていただきたい。

アメリカ館を後にしても、ディズニー映画の挿入歌のような親しみやすいメロディに乗せて「♬ Together~, Together~」と繰り返すスパークの歌声がいつまでも耳に残った。

中国館

1970年の大阪万博で、海外パビリオンの人気を二分したのがアメリカ館とソ連館だった。ソ連館には巨大なソユーズ宇宙船の実物が展示されていて、あっけにとられた記憶がある。人工衛星や宇宙服なども展示され、月の石より宇宙のリアリティがあった。ソ連の後継国家であるロシアは当初、大阪・関西万博で月や火星の探査構想などを展示する予定だった。しかしウクライナ侵攻に伴う国際情勢の変化などを受け、2023年にロシアは出展辞退を表明した。

ロシア不在の中で宇宙開発に存在感を見せつけているのが、いまや世界第2位の経済大国となった中国だ。「宇宙強国」を目標に掲げる中国は、2013年に月面探査機の着陸に成功し、2019年には世界で初めて月の裏面に探査機を着陸させた。2021年には宇宙ステーション建設に着手し、2022年に宇宙ステーション「天宮」の基本構造を完成させた。商用衛星の分野でも中国が欧米を猛追している。ロケットをほぼ毎週打ち上げているのは、アメリカと中国だけだ。さらに中国有人宇宙プロジェクト弁公室は「2030年までに月面に宇宙飛行士を送り込む」と発表している。

こうした中で、中国館の売り物もやはり月の石、というか月の土だ。中でも注目は中国の月探査プロジェクト「嫦娥(じょうが)6号」が2024年に月の裏側で採取したサンプルだ。館内では約2グラムの月の土壌が厳重にガラスケースに収められて展示されている。重さでいえば、アメリカ館の月の石の20分の1しかない。しかし月の裏側という点でプレミアムが付く。

月は地球に対していつも、同じ面を向けている。ということは月の裏側を探査するためには、地球と通信するために中継衛星を月の人工衛星として配置しなければならない。それでも通信が途絶える時間があるため、無人の宇宙船が自律的に行動できるようにしなければならない。

こうした難条件がありながらもチャレンジするのは、深宇宙方向から飛来する隕石にさらされている月の裏側を知ることで、宇宙の進化史解明が進むと期待されるからだ。もうひとつは、水や鉱物資源の探索エリアが単純に広がることがあげられる。月面にはチタン鉱石、核融合燃料として期待されるヘリウム3、農業用の肥料となるリンをはじめ、貴重な資源が存在していると推定されている。月の裏側で有望な物質が見つかった時、行ける技術を持っている国や企業が圧倒的に有利になるのは明らかだ。

ほかのパビリオン

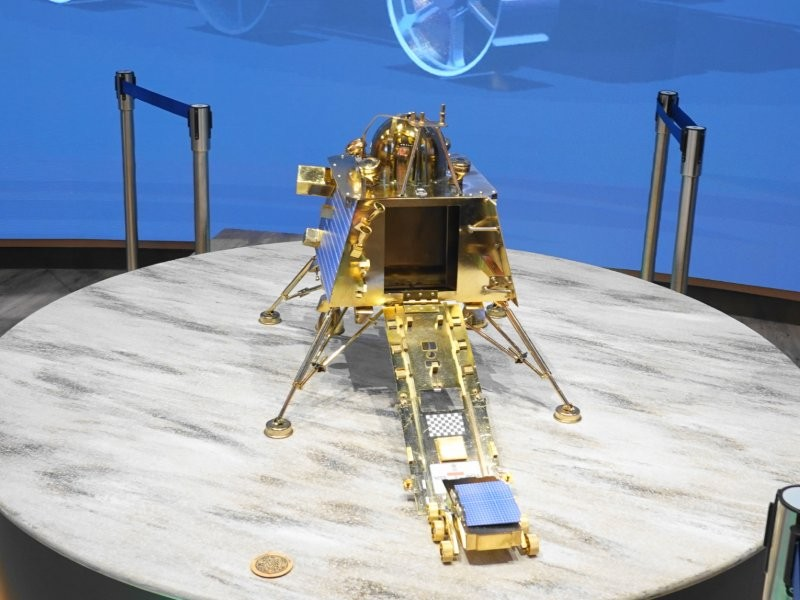

インド館は国花であるハスの花をイメージした外観で、暗くなると屋上に設置された7万個以上のLEDライトが幻想的な雰囲気を醸し出す。そのインド館には月探査機「チャンドラヤーン3号」のレプリカが展示されている。2023年にインド初の月面着陸を成功させた無人探査機だ。

宇宙開発における日本とインドとの関係は強く、日本はJAXA、インドはISRO=インド宇宙研究機関が中心となって協力関係を深めている。2017年に構想がスタートしたLUPEXは、JAXAとISROによる国際共同の月極域探査ミッションで、JAXAが打ち上げとローバー、ISROが着陸機を担当して月の南極付近で水資源の探査を行う予定だ。

UAE=アラブ首長国連邦は2021年に中東初の火星探査機「ホープ」の打ち上げに成功している。館内ではスクリーンで火星の大気観測や軌道飛行の様子を見ることができる。

大阪府が設けた官民連携組織で運営する「大阪ヘルスケアパビリオン」では「ミライ人間洗濯機」が話題だが、「宇宙シャワー」の模型も展示されている。宇宙空間でのシャワーブースの前に立つと自身の姿が反転して投影され、下部からシャワーが出て、宇宙での生活をイメージしてもらえるようになっている。

橋詰卓実さんとの対話

三菱UFJ銀行で宇宙イノベーション室長を務める橋詰卓実(はしづめ・たくみ)さんは、金融サイドから宇宙ビジネスの可能性を追求している。そこでこれまでの私の記事と同様、50年後を念頭に宇宙開発の未来を予測してもらった。

橋詰「未来の地球は、温室効果ガスによる温暖化に加え、食料や水、エネルギーの不足が深刻化するかもしれません。場合によっては自然環境や生態系などのシステムが大きく転換する“レジームシフト”に直面する恐れもあります。そうした課題をどう乗り越えていくかというとき、宇宙で得た知見が役に立つと思います。極限状態の宇宙で人類が生き延びていくためのコアな解決策がそのまま活用できるからです」

中村「宇宙空間を活用したどんな技術について特に期待していますか」

橋詰「宇宙で太陽光を採取し、マイクロ波やレーザーに変換して地球に送電する宇宙太陽光発電を世界が注目しています。50年後なら実現している可能性があります。そうなれば各国のエネルギーミックスの課題においてポジティブなインパクトを与える可能性があると期待しています。ただし、まだコストや技術的な課題が多いのは事実で、加えて、本来地球にない膨大なエネルギーを宇宙空間から地球のエコシステムに組み込むことによるバランスの変化や人体への影響など、調査すべきことは山積みだと思います。それでも、未来のテクノロジーが作り出す究極的なエネルギーになるかもしれない、という期待はあります」

宇宙空間ではほぼ24時間の発電が可能であり、雲や雨などの影響を受けることもなく、発電効率は、地上より圧倒的に高いとされている。欧米でも改めて研究が盛んになっており、日本ではJAXAが中心となって研究開発を進めている。メガソーラーは日本の地理的要因で課題も多く、環境に調和しないとして各地で反対運動が起きている中で、宇宙関連のテクノロジーや宇宙空間を活用すれば一つの解決案を提示できる。

中村「万博では月面開発がテーマのひとつですが、どのような活用が考えられますか」

橋詰「デジタル社会への転換に伴い、足許ではデータセンターやその関連発電所建設に対して資金需要が旺盛になってきています。これらに対して、プロジェクトファイナンス等の手法が活用されています。さらに生成AIの普及などで、企業や組織が運営するデータセンターの需要は今後も高まっていくと考えられます。GAFAM等は環境意識も高く、データセンターが大量に電力を要する中でカーボンニュートラリティーを同時に解決することに取り組んでいます。例えば、このデータセンターを月に設置し、月面を含む宇宙空間の太陽光発電で処理してデータを地球に送れば、大量の情報処理に対応できることになります。衛星間光通信技術やオンボードエッジコンピューティングなどの技術進展が繋がる過程で次世代社会へのソリューションを見出していけるのではないかと期待しています」

私たちはふだん、データセンターを意識することはほとんどないが、生成AIやクラウドサービス、動画配信などを快適に利用できる背後には巨大なデータセンターがある。こうした施設は大量の電力を消費する。そこで地上に送電するのではなく施設自体を宇宙に移管し、地上には処理済みの情報だけ送れば効率的だ。

宇宙太陽光発電は再生可能エネルギーのひとつに分類されている。サステナブルな未来という意味でも、地球を守るための空間として宇宙には大きなポテンシャルがある。

吉井信雄さんとの対話

東京海上日動で宇宙保険専門部長を務める吉井信雄さんは、四半世紀以上にわたって航空宇宙の分野を担当してきた、日本における宇宙保険の第一人者だ。業務はロケット打ち上げなどのリスクを評価し、引き受けの可否や保険料率と引受額を提示するという、経験と判断力が問われる世界だ。吉井さんは50年後の宇宙開発について、どう予測するだろうか。

吉井「イーロン・マスクはロケットの再利用をはじめ、誰もが無理だと思っていた挑戦を次々と成功させてきました。私は宇宙産業に長くいますが、それが一番印象に残っているところです。彼は火星に行くと言っていますね。これまでの有言実行ぶりを見ていると、50年後には火星に人が行って生活している可能性が高いと思います。スペースXにはそのアイデアを実現できるだけの圧倒的な実績とエンジニアリングが蓄積されているからです」

中村「イーロン・マスクは火星移住について人類存続のバックアップだと話していますが、吉井さんは人類が火星に行く理由をどう考えますか」

吉井「アポロ計画のときも“なぜ月に行くのか”と、同じ問いかけがあったと思います。イーロン・マスクの主張の是非は別として、宇宙開発はエンジニアリングの発展の歴史なのです」

吉井さんは話の中で何度も「エンジニアリング・オリエンテッド」の重要性を強調した。つまり技術的合理性や工学的アプローチの重要性である。

中村「宇宙保険はきわめてリスクの高い分野ですが、吉井さんが宇宙保険を引き受けるかどうか判断する際の基準は何ですか」

吉井「一にも二にも、宇宙空間での実績ですね。どんなに素晴らしいエンジニアがお金をかけて作ったとしても、1回も宇宙空間に行ったことがないものは信じないのです。地球と宇宙空間の環境はまったくの別物ですから」

火星に人が行く時代になると、地球に近い宇宙はどうなっているだろうか。

吉井「地球の低軌道には宇宙ホテルができるでしょう。月には月面基地ができていると思います。その場合、最初はいまの南極のような形になるのではないでしょうか。つまり各国の観測隊がいて、観光客も訪れたりする場所になると思います」

中村「各国が署名している南極条約は、南極の平和利用や領土権主張の凍結などを謳っています。これに対して月面については、実効性のある条約がまだありませんね」

吉井「やはり無秩序な開発は問題がありますから、どこかのタイミングで各国が条約を結ぶことになると思います」

中村「火星に人が行くことで、宇宙開発はどう加速されるのでしょうか」

吉井「人類は月以遠に行く手段を手に入れることになります。これにより小惑星資源の利用も現実味を増してくると思います」

そのとき宇宙開発は、さらなるイノベーションを生み出すことになるだろう。

白坂成功さんとの対話

慶應義塾大学大学院教授の白坂成功さんは、JAXAの宇宙ステーション補給機「こうのとり」のシステム設計を担当したり、内閣府が実施したハイリスク・ハイインパクト型の大規模プログラム「インパクト」で小型レーダー衛星開発の統括責任者を担当したりするなど、宇宙開発のスペシャリストだ。

白坂さんは50年後の宇宙開発をどう予測するだろうか。

白坂「基本的に、人が宇宙に普通に滞在している時代だと思います。2040年代には年間1万人が宇宙に行くと言われています。しかもスペースXの超大型ロケット兼宇宙船“スターシップ”が完成すると、桁が変わるかもしれないとも言われています。年間10万人が宇宙に行くかもしれないということですよね。50年後となると、もっと増えると思います。月面にも人が滞在する時代になっているはずです」

地球から月への輸送費として、現状の相場は1キロ約1億円と言われている。この高価な輸送費が宇宙開発で最大のネックのひとつとなっている。これに対してスペースXは2030年代以降、月への輸送コストを1キロ10万円台にまで下げることを目指している。いまの千分の1にまで価格破壊するというのだ。

中村「そのころ、宇宙産業はどうなっているでしょう?」

白坂「いまの宇宙産業は人工衛星とかロケットとか、すごく特殊な産業です。宇宙飛行士もいまは専門職です。しかし将来の宇宙旅行となると、仕事ではなくて余暇で行くわけですよね。楽しみたいわけです。そうなると一般の人が普通に滞在するために必要なものが、宇宙空間に当たり前のように存在していないと困るわけです。

そのとき宇宙で飲むビールは宇宙産業かというと、そうではありません。あくまでもビール産業であり、出荷先が国内なのか、海外なのか、それとも宇宙なのかという違いだけになるはずです。つまり既存産業が製品を宇宙に出荷するのが当たり前のようになって、いま宇宙産業といわれている分野は特殊な産業になるのではないでしょうか。

ちなみに国際宇宙ステーションで、アルコール飲料の持ち込みや飲酒は禁止されている。

中村「万博では“宇宙シャワー”のモデルも展示されています」

白坂「日本人は家庭内や外での活動用水も含めてひとりあたり、1日に平均して約300リットルの水を使っていますが、宇宙飛行士は1日あたり3リットルしか使えないんですよね。つまり彼らは、私たちの1%の水で無理やり生活しているわけです。

しかし楽しみで宇宙旅行に行く人たちに、そんながまんをさせるわけにはいきません。そこで水を浄化したり、宇宙空間で浴びるシャワーの開発をしたりしているわけですね」

中村「いまは超富裕層しか宇宙旅行に行けませんが、宇宙旅行や宇宙での生活が大衆化すると、どんな楽しみやライフスタイルが広がるでしょうか?」

白坂「宇宙で美味しいものを食べる。月で作って月で食べるという地産地消も当たり前になっていると思います。スペースチャイルドが生まれている時代かもしれないですね」

中村「宇宙旅行のリピーター向けに、どんな企画が出てくるでしょうか?」

白坂「月面だと地上の6分の1重力なので、地上とはまったく違う新しいスポーツが生まれてくると思います。芸術にしても、見せ方がまったく変わるわけです。例えば地上だと頭が上で足が下ですが、無重力の宇宙空間だと、ひっくり返って見る人もいるし、横になって見る人もいるわけです。音楽にしても、地上で特に重低音は空気だけでなく床を伝わってきます。しかし浮いている空間だと床から重低音は伝わらないので、新しい伝え方を工夫することになるでしょう」

実は白坂さんは今年、宇宙時代に先駆けて一般社団法人“EX Gravity”という団体を立ち上げた。アーティストやデザイナーがテーマを無重力や低重力に特化して、みんなで知恵を出し合っていこうという取り組みだ。

白坂「アートやデザインで、宇宙っぽいことをやっている人はたくさんいますが、リアルな宇宙空間での体験をターゲットにした取り組みはほとんどありません。無重力や6分の1の低重力を活かした宇宙ならではのアートやデザイン、音楽やエンターテインメントがこれからいろいろ出てくると思いますよ」

白坂さんと話をしながら、私は2022年に東京の森美術館で開かれた現代アート展「地球がまわる音を聴く」を想い出した。美術展のタイトルとなった「地球がまわる音を聴く」は、オノ・ヨーコのインストラクションアートからの引用だ。鑑賞者は単なる受け手ではなく、積極的な行為者となることが求められる。オノが出した、地球の回る音を聴けという指示は、物理的には不可能だ。しかし私たちが想像力の翼を広げて一歩でも地球の外に出てみれば、社会の豊かさを享受している私たちがたとえ無意識ではあっても、弱者や自然環境に対する加害者の側に立っていること、自分の見たいものしか見ようとせず、聞きたいものしか聞こうとしなかったことに気づかされる。実際に地球の外で体験するアートは私たちにどんな気づきをもたらしてくれるだろうか。

(提供クレジットのない写真はすべて著者撮影)

中村尚樹(なかむらひさき)氏

1960年、鳥取市生まれ。九州大学法学部卒。ジャーナリスト。現研客員研究員。法政大学社会学部非常勤講師。元NHK記者。

著書に『日本一わかりやすい宇宙ビジネス-ネクストフロンティアを切り拓く人びと』『最先端の研究者に聞く日本一わかりやすい2050の未来技術』『最前線で働く人に聞く日本一わかりやすい5G』『ストーリーで理解する日本一わかりやすいMaaS&CASE』(いずれもプレジデント社)、『マツダの魂-不屈の男 松田恒次』『最重度の障害児たちが語りはじめるとき』『認知症を生きるということ-治療とケアの最前線-』『脳障害を生きる人びと-脳治療の最前線』(いずれも草思社)、『占領は終わっていない-核・基地・冤罪 そして人間』(緑風出版)、『被爆者が語り始めるまで-ヒロシマ・ナガサキの絆』『奇跡の人びと-脳障害を乗り越えて』(共に新潮文庫)、『「被爆二世」を生きる』(中公新書ラクレ)など。

共著に『スペイン市民戦争とアジア-遥かなる自由と理想のために』(九州大学出版会)、『スペイン内戦とガルシア・ロルカ』(南雲堂フェニックス)『スペイン内戦(一九三六~三九)と現在』(ぱる出版)など。