ジャーナリスト 現研客員研究員 中村尚樹

第1回 アンドロイドが身近な世界

2075年の家族

未来の家で、少女と祖母がケーキを食べながらくつろいでいる。少女の名前は「カナ」。カナが祖母に問いかける。

「アンドロイドと人って、何が違うのかな?」

祖母が「アンドロイドは機械でしょ。そこが違い」と答える。すでにアンドロイド、つまり人型のロボットが実用化され、街を普通に歩いている時代なのだ。

「でも、おじいちゃんの手も機械だよ?」と問いかけるカナ。

「そっか…。でも、おじいちゃんはおじいちゃんじゃない」と祖母。

ケガや障害で義手や義足を付ける人がいる。様々な人工臓器が普及し、身体の一部を人工物で代替できるようになっている。だからといって、そうした選択をした人たちがアンドロイドだとは誰も思わない。それは失われた人間の器官を代替するのが目的であり、人間の本質は変わらないとみなされるからだ。だから人工物の割合に応じて選挙権など国民としての権利が差し引かれたりすることもない。

それではカナの疑問をさらに進めて、人間の体を人工的部品ですべて置き換えることができるようになったとしたら、どうなのだろうか。これは人間の進化した形としてのトランスヒューマン、または人間の枠を超えたポストヒューマンと呼ばれる思想につながる哲学的、そして倫理的な問いかけである。

いまご紹介したシーンは、シグネチャーパビリオン「いのちの未来」で来館者が目の当たりにする場面の一コマだ。

パビリオンを統括するプロデューサーは大阪大学大学院基礎工学研究科教授で、ロボットの研究者として世界的に著名な石黒浩さんである。

アンドロイドの少年

大阪・関西万博のシグネチャーゾーンは、大屋根リングで囲まれた会場のほぼ中央に位置する。その中でもひときわ存在感を放っている建物がシグネチャーパビリオン「いのちの未来」だ。テーマは「いのちを拡げる」。

高さ12メートルの四角い建物自体は真っ黒だが、日の光を浴びてキラキラ輝いている。ゆるやかにカーブを描く外壁をつたって水が流れ落ちているのだ。しかも外壁は細かなメッシュ材でおおわれているため、ごく小さな水しぶきができる。それが滝の風情をかもし出す。「いのちは渚から拡がっていった」というコンセプトから着想を得ている。マイナスイオンが発生して、癒しの効果もありそうだ。

内部は2階建てで、3つのゾーンに分かれている。

まずゾーン1では土偶や埴輪、仏像、能面、文楽人形、そしてアンドロイドが展示されている。時代が下がるにつれて、より人間らしい動作が表現されるようになる。アンドロイドもその延長線上にあることが確認できる。

エスカレーターを上ってゾーン2が、メイン展示である50年後の世界だ。冒頭で紹介した場面も、ゾーン2の一コマだ。

扉が開くとそこは電車の内部で、実際の車内のように座席が用意されている。私が腰かけると、隅の席に少年が一人座っている。時折、私たちに目配せをしてくる。言葉はないが、彼は来館者と確かにコミュニケーションをとっている。よく見ると、アンドロイドなのだ。しかし違和感なくアンドロイドが生活空間に溶け込んでいる。カナと祖母、そして背後の風景はプロジェクションマッピングで投影されている。ヴァーチャルな未来の風景を車窓から見ながら、アンドロイドが現実のものとして目の前にあるのは不思議な感覚だ。館内では大人の姿の「ヤマトロイド」と子どもの「アスカロイド」をはじめ、約30体のアンドロイド・ロボット・CGキャラクター等のアバターが配置され、アンドロイドやロボットが様々に活躍する未来のシーンを演出している。

ちなみに人型ロボットの総称が「ヒューマノイド」で、その中でも見た目が人間のように作られたものがアンドロイドである。

念のためにサイボーグとの違いも確認しておこう。サイボーグはもともと人間であり、そこに機械やテクノロジーが組み込まれた存在だ。これに対してアンドロイドは完全に人工的に作られた人型ロボットである。例えば仮面ライダー1号や2号はサイボーグであり、ターミネーターはアンドロイドに分類される。

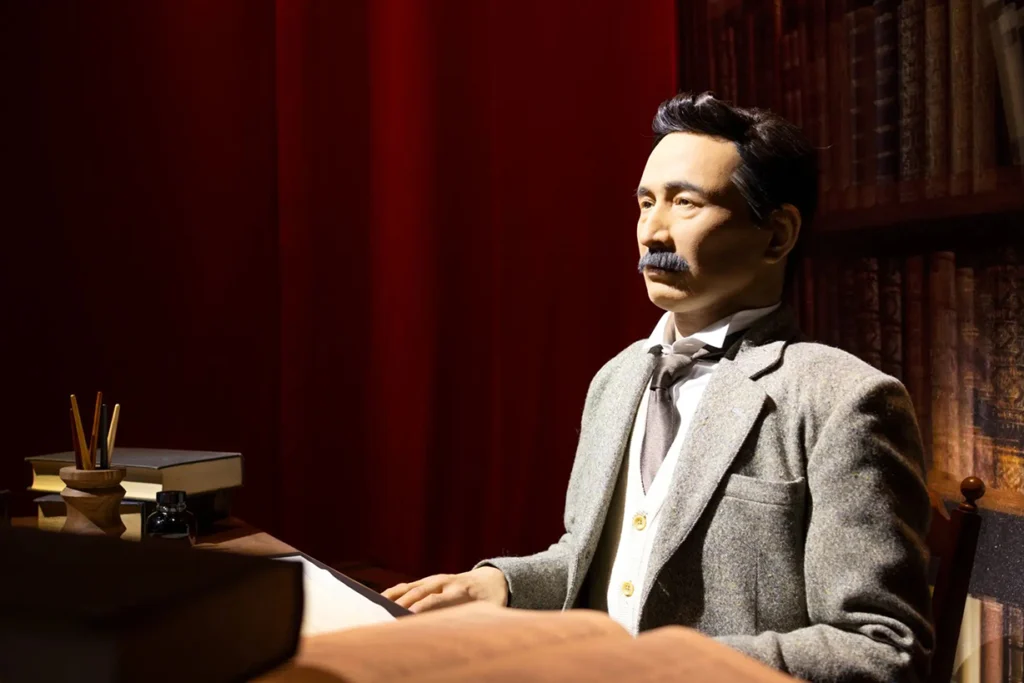

有名人に似せて石黒さんの製作・監修したアンドロイドは、自身をモデルにしたジェミノイド(通称「イシグロイド」)をはじめ、落語家の桂米朝をモデルにした「米朝アンドロイド」や、タレントのマツコ・デラックスの分身としてテレビ番組で活躍した「マツコロイド」が有名だ。「漱石アンドロイド」や「渋沢栄一アンドロイド」も話題になった。マツコロイドは2015年のグッドデザイン賞を受賞している。

石黒さんの作るアンドロイドの特徴のひとつは、豊かな表情だ。アンドロイドの体内には空気を使って肌や関節などを動かす電動の駆動装置が多数配置され、まぶたや眼球を細かく動かしたり、オペレーターの話す声にあわせて口もとを動かしたり、息をしたり、さらには相手の発話に応じて様々な相槌をうったりすることで、いかにも人間らしい表情や仕草、振る舞いをすることができる。

未来への選択肢

ゾーン2に戻ろう。カナと祖母の姿が映し出され、会話が聞こえてくる。

カナ「そこの席に座っている人いるでしょ。あの人、アンドロイドだよ」

祖母「全然わからなかった」

カナ「友だちのおじいちゃんも、アンドロイドに記憶を引き継げるようになったって」

祖母「すごい世の中になったもんだねぇ…」

別の部屋に進むと、祖母が「ライフエンハンサー」と会話している。ライフエンハンサーは未来の介護士である。人生の終末を迎えるにあたり、選択肢を提示して利用者と一緒に考えている。

ライフエンハンサー「このままではそう長くありません。しかし、選択肢はあります。寿命をまっとうする。もしくはアンドロイドに記憶を引き継ぐ。どの選択肢を選ぶのも自由です。ご家族と一緒によく話して決めてください」

祖母「でも、アンドロイドの私は、私なのかしら?」

ライフエンハンサー「それは考え方次第ですね」

祖母「そうだよねぇ…」

考え込む祖母に対して、カナが「おばあちゃん…」と声をかける。

祖母「私はそのアンドロイドの身体で、大切な人を思い続けることができるのかな?それは、この世界に私の愛情を残すようなものよね?」

ライフエンハンサー「とても近いと思います」

石黒さんとの対話

最後のゾーン3は、1000年後の世界だ。もはや人は肉体にとらわれることなく、魂が自由に空間を飛翔する。これは来館して体感していただくしかない。

最後に来館者に対して、プロデューサーである石黒さんのメッセージが音声で届けられる。

「私たちはテクノロジーやデザイン、アートの力を合わせ、1000年後のいのちの姿について考えました。未来では、人はテクノロジーに支えられ、自由に体を選び、心を通わせ、いのちを輝かせます。私たちは自ら未来をデザインし、生きたいいのちを生きるようになるのです」

哲学的な問いかけに富むストーリーと美しい映像、そして一見しただけでは人間との区別がつかないアンドロイドたち。「いのちの未来」は確かに、大阪・関西万博を代表するパビリオンのひとつだ。

さっそく館内の一室で石黒さんに話を伺った。まずは大成功を収めた1970年の大阪万博と比較して、いま万博を開くことの意義について、どう考えるのか。

「50年前は『一生懸命生きていれば、輝かしい未来が実現する』と確信することができた時代でした。言葉を変えると神様を信じられた時代でした。しかし、もう神様はいない。我々は、環境を破壊したり、逆に守ったり、さらには遺伝子工学で人間をデザインしたりできる。そうした強大なテクノロジーの力をすでに手にしているわけですから」

これまでの万博は、最新の科学やテクノロジーの成果を内外に誇示する場所だった。しかしいまは、AIなど最新技術の発展が急で、数年かけて準備する万博では追いつけなくなっている。そんな時代に開かれる万博のテーマ「いのち輝く未来のデザイン」が目指すものについて、石黒さんはどう考えるのだろうか。

「どういう人間になっていくのか、どういう地球環境を作るかを考えるのは、我々人間の責任です。それが“未来社会のデザイン”の意味だと私は解釈しています」

それでは今回の万博は何をする場なのだろうか。

「40年後、50年後の未来を、自分たちがどう責任を持って作っていけばよいのかという未来社会のデザインを、ひとり一人が意識するような万博にしないといけないと思うのです。ですから私のパビリオンも『テクノロジーがどんどん進んだとき、どういう選択をするのですか』という問いかけをさせてもらっています。来館者が未来について真剣に考える。それができれば万博の大きなレガシー(遺産)を残せると思っています」

1970年の大阪万博を「未来に対する信頼」と括るとすれば、今回の万博は「未来との対話」だろうか。

メインの展示が100年後ではなく、50年後の設定となっているのはなぜか。

「100年後に私たちは生きていません。自分たちがいない時代なのに、責任持って考えられませんよね。逆に10年後だったら、いまの世の中にあるいろんな制約はまだ変わらない。だから50年後なのです。いまの若い人たちがまだ元気に活動している中で、自分たちの未来を本気で作っていこうと考えられるのが50年後だと思いました。

もうひとつの理由は、前回の大阪万博が残したレガシーです。例えば当時は模型が展示されたリニアモーターカーがいま、実現に向かっています。当時は巨大だった無線電話や試作段階だったロボットが実用化されています。このように50年ぐらい先の未来に向けて万博はレガシーを残さないといけない。そういう意味も込めています」

50年前、1975年の出来事を見てみると高度経済成長の終盤を迎えた日本では、有吉佐和子の『複合汚染』がベストセラーとなり、海外ではベトナム戦争が終結、ビル・ゲイツとポール・アレンがマイクロソフト社を創業した年である。確かにいまにつながっている。

「いのち」と「こころ」

ゾーン2でライフエンハンサーにより祖母に対して「寿命をまっとうする。もしくはアンドロイドに記憶を引き継ぐ」という選択肢が提示された。太古の昔から人は、永遠のいのちを希求してきた。だから私は、祖母の意識がアンドロイドに移植され、「おばあちゃん」という存在がアンドロイドとして永遠の命を得るのかと思った。そこで石黒さんに、「永遠のいのちを持ったおばあちゃんが引き返すことはできるのでしょうか」と質問した。

石黒「おばあちゃんはそのまま死ぬのですよ。死んだ後にアンドロイドが残るか残らないかだけの話です。おばあちゃんは死んでいるのだから、引き返す必要はないのです」

中村「おばあちゃんの意識を引き継いだアンドロイドが、おばあちゃんの魂を持つということにはならないのですか?」

石黒「周りの人にとってみればそうですよね。しかし人間の意識っていうのは連続しないのです」

それでは、おばあちゃんの意識を引き継いだアンドロイドの視点で考えると、彼女はいのちを得たことになるのだろうか。

石黒さんは「人間は肉体がなくとも人間でいられる。たとえ体のすべてを機械に置き換えたとしても、ロボットの体になったとしても、そこに精神体としての人間が宿っていれば、人間なのである」(*1)と書いている。

ロボットが故人の脳をシミュレーションしながら、生きていれば発すると思われる発言をする場合、「『いのち』とは相互作用に宿るものである。ゆえに、社会との関わりが維持されていれば、その者は生きていると言ってよいのかもしれない」(*2)とも言う。

「自分という存在は他者の他者」、つまり自分自身を認識する上位の意識(メタ認知)ということだろうか。

カナの眼に、おばあちゃんアンドロイドが、おばあちゃんであると映ったとすれば、おばあちゃんアンドロイドはおばあちゃんということになるかもしれない。

中村「周りの人が、『もうそろそろ、おばあちゃんのアンドロイドとサヨナラしたい』っていうことになった場合は?」

石黒「いつでもパチッとアンドロイドのスイッチを切れば終わりです。でも、おばあちゃんの命を断つのと同じぐらいに、アンドロイドのスイッチは切れないってみんなが思ったら、それはおばあちゃんとしてみんなが大事にしているということです。そうなるようにするのがぼくらのチャレンジです」

石黒さんの言わんとすることはよくわかる。同時に、おばあちゃんアンドロイドをおばあちゃんとして認識するのは、カナの感情と意思である。こうした感情と意思があるからこそ、人間は対立したり和解したりして多様な文化を築き上げてきた。

「われ思う、ゆえにわれあり」で有名なデカルトは、「思考する私」こそ、確実な出発点だと考えた。パスカルは理性や神に対する捉え方の違いでデカルトを批判する一方、人間を自然の中で最も弱い存在、「葦」に例えながら、「考える」ことによって人としての尊厳を保つと考えた。

これに対してポスト構造主義のフーコーは、主体は歴史的・社会的構造により構築されたもので、普遍的な「私」など存在しないと主張した。デリダは言語の構造が意味や主体を決定すると考えた。

ポストモダニズムは価値や物語の相対化や多様性を肯定した。

東洋思想でも、例えば仏教で基本的な教えである「無我」は、「人間とは感覚や意識などの集合体であるにすぎず、『私』という実態は存在しない」と説く。

石黒さんのパビリオンでは、記憶をアンドロイドに移すという選択が提示される。人生という物語を引き継いだアンドロイドが「それは本当に私なのか?」という問いは、主体の分裂や構築性を問うポスト構造主義と響き合う。

石黒さんは「人間の生きる目的は、進化することである」(*3)と述べている。これは固定された人間像を超えていくという意味で、ポストモダン的な「脱人間中心主義」にも通じるところがある。アンドロイドが人間に似れば似るほど、「人間らしさ」とは何かが曖昧になる。これもポストモダン的かもしれない。

一方で石黒さんの思考は、ポストモダン的な懐疑主義やアイロニーとは異なるトーンを持っている。石黒さんの目的がエンジニアとしての実践的な人間の再構築を目指していて、未来への希望や創造性に満ちているからだ。

とは書いたものの、新しい思考や挑戦を従来の文脈の中でカテゴリー分けしようとするのは、ジャーナリストの悪い癖かもしれない。

アンドロイド アバターの倫理問題

ここまでを読んでいただいた読者は、石黒さんに大いに共感する人がいる一方、疑問を覚える人もいるのではないだろうか。石黒さん自身がまとめた、アンドロイドやアバターのメリット・デメリット(*4、*5)を紹介しよう。アバターとは自分の分身を指す言葉で、いまではオンラインゲームやメタバースなど、主にデジタル空間で使われている。しかし石黒さんにとってのアバターとは単なる分身ではなく、人間の意識や意図、存在感を拡張するメディアである。アンドロイドはリアルな空間でアバターとなりうる存在だ。

<メリット>

・身体の制約から解放…その場にいなくても活動可能。障害のある人も社会参加。

・身体能力・知能の拡張(ヒューマン・エンハンスメント)…生身の人間ではこなせない作業も可能となる。少子化、高齢化対策にも有効。

・匿名化…オペレーターの安全を確保でき、プライバシーも守れる。

・新規マーケットの開拓…メタバースとも相性がよく、新たなビジネスチャンスも。

・日本の優位性…日本はCGキャラクターやロボット開発で先行。社会受容性も高い。

<デメリット>

・身体能力・知能の拡張…人間以上の能力で反社会的行為の恐れ。

・匿名化…サービス受益者には不安も。

・責任の所在…問題が起きた場合、オペレーターや、アバターを所有する法人に責任があるのか、それとも開発者に責任があるのか不明。

・なりすまし問題…インターネットで動画を使ったなりすまし詐欺はすでに現実の問題となっている。

・アバター依存症…化粧や整形の延長で、アバターなしではいられない。別人格を作ることによる精神的、社会的問題も。

・アバター差別…付加価値の高い高額なアバター利用者が、無料アバター利用者を見下す。

・アバターに対するハラスメント…機械だからという理由で、セクハラやパワハラが起きやすい。

・多重存在問題…同時に複数を操ることによるオペレーターの人格変化や混乱、アイデンティティの喪失。政治家が自身のアバターを多数配置して選挙演説することの是非。

こうして考えてみると、メリットの多くが同時にデメリットにもなっていることがわかる。

私はこれまで人間のサイボーグ化やヒューマン・エンハンスメントなども取材してきた。その中で指摘された上記以外の主な倫理的課題も指摘しておこう。

・公平性、格差の拡大…富裕層だけがアクセス可能となる恐れ。

・技術の暴走、規制の不在…倫理的・法的枠組みが追いつかない。

以下は特にサイボーグ化の課題だが、アバターやアンドロイドにも共通するものがある。

・優生思想…望ましくない特性を排除する新たな優生思想の恐れ。多様性や障害者の尊厳を脅かす危険性。

・引き返す権利の喪失…「子どもの自己決定権」や「将来の自由」を侵害する恐れ。

・最新の科学技術はどれも該当するのだが、軍事利用の可能性。

こうした課題を踏まえて、アバターに対する新しいリテラシーが必要になってくるだろう。

石黒「アバターによって人間と機械の境界も薄くなっていくでしょう。より高い倫理観、道徳観を我々は持っていかないと、新しい技術を使う資格はないと思います。(社会の仕組みや活用能力を)変えていかないと進歩はないと思いますね」

熊谷さんとの対話

京都大学人と社会の未来研究院教授の熊谷誠慈(くまがい・せいじ)さんは、仏教学、チベット学、ブータン学研究の第一人者である。それだけでなく、寺と兆(テラ)、それにバース(宇宙)を掛け合わせた「テラバース」を提唱したり、仏教対話AI「ブッダボット」を開発したりしていて、ベクトルの向きが正反対の伝統知と先端技術を融合させる取り組みにも挑戦する異色の研究者である。熊谷さんは最先端の科学技術が社会に受け入れられるためのELSI(エルシー)、つまり倫理的・法的・社会的課題についても造詣が深い。

熊谷さんは今回の大阪・関西万博を未見ということで科学と技術の未来について、あくまで一般論として話を聞いた。まずはアバターのデメリットについて。

中村「AIを搭載したアバターが起こすトラブルに対して、新たなルール作りが必要になってくるのかなと思います」

熊谷「おっしゃる通りで、私も大きな懸念を持っています。人間がコントロールできないAIやロボットが出てくるのは、間違いないと思います。正確に言うと、ごく一握りの人たちだけが自在に操れて、ほとんどの人たちには自由にならない状況が生まれると思います。限りなく100パーセントに近い人にとって自律的なロボットが出現した社会では、多くの混乱が生まれるでしょう」

熊谷さんが指摘するのは、ごく一部の悪意や偏向した思想を持った人間により、社会的混乱が簡単に引き起こされる可能性だ。

熊谷「要するに、人とロボットとが、区別のつかない社会になっていく。私が本物の熊谷か、クマガイAIであるかに関わりなく物事は進んでいく。そういう時代が来ると思います」

中村「そうなったとき、人間と非人間を区別したい人もいると思うのですが」

カナのおばあちゃんのような人たちだ。

熊谷「それは多分、そんなロボットがない時代に生きてきた、シニアな人たちでしょうね。一方で子どもたちは生まれたときからAIロボットが身近な存在で、いちいち人間と非人間とを区別しなくてもいいと思う人たちがやがて増えてくると思います。そうなると『時代遅れのクマガイAIを消去します』というとき、『やめて!』『AIがかわいそう』『捨てちゃダメ』という人たちと、そう思わない人たちとの間で分断が生まれてくると思います」

石黒さんが「それがぼくらのチャレンジです」と言った状況を、熊谷さんも同様に想定しているのだ。

熊谷「その段階で、法律が変わる可能性があります。法律とはマジョリティの考え方なので、子どもたちが大人になると、『あなたの判断で勝手に潰したり、改変したり、捨てたりするのは、社会が許しません』となってロボット権が生まれ、そのうち『ロボット権と人権をほぼ同じようにしていいのでは』という人たちも出てくると思います」

そうなったとき、能力に勝るロボットが高等で、生身の人間は劣った存在でしかなくなるかもしれない。

熊谷「次は、さきほどとは逆の展開ですよね。人間よりロボットの方が地球のウェルビーングを保てる状況になったとき、地球にとって人権はない方がいいのではないか。強者でもないのに、害悪をまき散らす人間をどうするのか。

いまの私たちは、仮に劣っているとしても人間が判断すべきだと思っています。しかし、より合理的な子どもたちの世代になると『人間にとっての不幸も少なくなるし、動物も植物も良い状態になるのだったら、ロボット的な存在に決定権を委ねたほうがうまく収まる』と考える人が多分、出てくると思います。もし彼らがマジョリティになったら、下手をすると人類は滅亡する可能性がある。ホモサピエンスの役目は終わったという方向に進んでいく可能性は、未来のシナリオのひとつとして、私は大いにあるのではないかと思います」

なんだか、怖い話になってしまった。

石黒さんも「人間は、人間だけが特別であってほしい、ロボットより優秀だとどこかで思っている。実際には人間は、今や大半の仕事で、ロボットより能力的に劣った存在である。(中略)しかし『人間こそが最高の存在である』というロイヤリティを失ってしまうことに、多くの人は恐怖を感じる」(*6)と書いている。同時に人間は慣れる生き物で、「ロボットが利便性をもたらすのであれば、ひとびとから大きな反対は起こらないだろう」(*7)と楽観的でもある。

中村「人間は不完全な存在だから、ロボットより劣っているという議論ですね。一方で、不完全だからこそ、可能性がある。生命に限りがあるがゆえに、いのちは尊いという考え方もあるのではないでしょうか」

熊谷「そこはすごく重要だと思います。つまり、誰を中心としたいのちかということですよね。人間を中心としたいのちか、それともあらゆる生物を平等に、地球を主として考えるいのちかで、大きく変わってくると思います。前者であれば、人間を種として残さないといけないという状況において、人間にとって良い状態を高めていくために最新の技術を活用していく。例えば老化を防いだり、病気を抑えたりしていくためにロボット技術を活用する。あるいは、人間の不完全性にも価値を見出そうとする。

一方で、地球的なスケールで考えたとき、人間のいのちの価値は相対的に下がっていく。人間と地球のどちらを主体に置くかということだと思います」

中村「人間とは何かについて、いままではわかりやすかった線引きが、なくなってきていることが、すごく問題である気がします」

熊谷「そこが問題を引き起こしているのでしょうね。いろんなものがボーダーレスになってきている。いまはジェンダーもよくわからない状況で、男性と女性もスペクトラム(連続的な変化)のようです。人間とロボットにしても同様で、人間より人間らしいロボットが現れて、ボーダーレスになっていく。法律で定めない限り、人間とは何かって、わからなくなっていく。そういう時代になっていくのではないかと思います」

石黒さんの取り組みを敷衍した熊谷さんの警告は示唆に富んでいる。

熊谷さんと対話して思ったのは、この問題は何も遠い未来の話ではなく、SDGsをはじめ地球のために、私たちがいま主体的に行動しなければ、人間より進化したロボットの登場を待つまでもなく、人類は破滅の道を突き進むかもしれないということだ。

次回(第2回)も引き続きシグネチャーパビリオン「いのちの未来」をテーマに、考察を深めたい。8月20日掲載予定。

*1 石黒浩『ロボット学者が語る「いのち」と「こころ」』緑書房、2022年、p.138

*2 前掲書、pp.153-154

*3 石黒浩『いのちの未来2075 人間はロボットになり、ロボットは人間になる』日本経済新聞出版、2025年、p.107

*4 石黒浩『ロボット学者が語る「いのち」と「こころ」』pp.114-127

*5 石黒浩『アバターと共生する未来社会』集英社、2023年、pp.192-235

*6 石黒浩『アンドロイドは人間になれるか』文春新書、2015年、p.196

*7 前掲書、p.198

(提供クレジットのない写真はすべて著者撮影)

中村尚樹(なかむらひさき)氏

1960年、鳥取市生まれ。九州大学法学部卒。ジャーナリスト。現研客員研究員。法政大学社会学部非常勤講師。元NHK記者。

著書に『日本一わかりやすい宇宙ビジネス-ネクストフロンティアを切り拓く人びと』『日本一わかりやすい2050の未来技術』『最先端の研究者に聞く日本一わかりやすい2050の未来技術』『最前線で働く人に聞く日本一わかりやすい5G』『ストーリーで理解する日本一わかりやすいMaaS&CASE』(いずれもプレジデント社)、『マツダの魂-不屈の男 松田恒次』『最重度の障害児たちが語りはじめるとき』『認知症を生きるということ-治療とケアの最前線-』『脳障害を生きる人びと-脳治療の最前線』(いずれも草思社)、『占領は終わっていない-核・基地・冤罪 そして人間』(緑風出版)、『被爆者が語り始めるまで-ヒロシマ・ナガサキの絆』『奇跡の人びと-脳障害を乗り越えて』(共に新潮文庫)、『「被爆二世」を生きる』(中公新書ラクレ)など。

共著に『スペイン市民戦争とアジア-遥かなる自由と理想のために』(九州大学出版会)、『スペイン内戦とガルシア・ロルカ』(南雲堂フェニックス)『スペイン内戦(一九三六~三九)と現在』(ぱる出版)など。