空飛ぶクルマのお披露目

ジャーナリスト 現研客員研究員 中村尚樹

東京ドーム約33個分という広大な万博会場の北西部、大阪湾を臨む海岸沿いに「エキスポバーティポート」がある。バーティポートという名前を聞きなれない方も多いと思う。「垂直」を意味する“バーティカル”と、「空港」を意味する“エアポート”を組み合わせた比較的新しい言葉だ。ここは「空飛ぶクルマ」専用に作られた離発着場なのだ。

広さは約0.8ヘクタールで、垂直離発着に対応した専用スペースに加え、駐機場が2カ所ある。機体の保管や点検、整備を行う格納庫をはじめ、EVの2~3倍の出力を持つ空飛ぶクルマ専用の充電施設も設置されている。危険防止用のフェンスを隔てて、バーティポートの敷地外に見学エリアも設けられている。

そのエキスポバーティポートから7月31日、白を基調としたボディの空飛ぶクルマがふわりと浮かび上がった。フェンス越しに多くの観客が見守っている。見た目は全体的に丸みを帯びていて、幼児向けのテレビ番組『きかんしゃトーマス』に登場するちいさくてかわいいヘリコプターの「ハロルド」に似ている。

見た目でヘリコプターと大きく違うのは、ヘリコプターを上昇させる大きなメインローターと、後ろの小さなテールローターがなく、代わりに小型のローター12基が円を描くように配置されていることだ。

愛知県豊田市に本社を置くSkyDrive(以下、スカイドライブ)の空飛ぶクルマである。機体の愛称も社名と同じスカイドライブで、航空機としての型式名はSD-05だ。

私はヘリコプターに乗って取材した経験もあるが、ヘリコプターはバタバタバタという大きな風切り音をさせながら、地上に猛烈な風を吹きつける。これに比べてスカイドライブはブーンという音が周囲に響くが、ヘリコプターほど大きな音はせず、風もかなり少なめだ。

機体はゆっくりと垂直に上昇してしばらくホバリングした後、エキスポバーティポート周辺を数分間にわたり飛行した。上空での動きはとてもなめらかで、前進だけでなくホバリングやバックも含めて安定した飛行を披露した。

今回のデモフライト(展示飛行)では安全性を考慮して機体にパイロットは搭乗せず、無人飛行で自動制御と地上からのリモートコントロールで飛行した。

デモフライトを見守った男性来場者は「静かで安定していると感じました。いますぐにでも乗りたいです」と笑顔で語った。また来場者の少年は「重そうなものが飛ぶのはすごい。やっと見られてよかったです」とうれしそうに話した。

機体サイズは全長約11.5m、全幅約11.3m、高さ約3mで、全長だけみれば大型トラックとほぼ同じ長さである。最大搭乗人数は操縦士を含めて3名。最大離陸重量は1.4トンで、重さは普通乗用車程度だ。動力はバッテリーによる電動で、最大巡航速度は時速100キロ。航続距離はいまのところ約15kmだが、バッテリーのアップデートにより段階的に30~40キロまで拡張するという。

2024年3月に製造パートナーであるスズキと共に、スズキグループの工場で機体の製造を開始した。自動車製造のノウハウを活かしながら、品質管理の高度化に努めている。

スマートモビリティ万博

にぎやかな日本内外の各種パビリオンに目を奪われがちだが、大阪・関西万博のもうひとつの売り物が「未来社会のショーケース」だ。大会のテーマである「いのち輝く未来社会のデザイン」を体現するための実証・実装エリアであり、「バーチャル万博」や「フューチャーライフ万博」など6つの分野で構成されている。ソサエティ5.0の実現を目指し、技術だけでなく、社会制度や人びとの行動変容も含めた未来像を提示している。

このうちのひとつが「スマートモビリティ万博」だ。会場北西部には体験型展示エリアとして、バーティポートが設置された「モビリティエクスペリエンス」が設けられている。

これまでのようにマイカーを個人が所有するのではなく、様々な公共交通手段を便利に組み合わせて移動するMaaS(マース)が新時代の交通革命として注目されている。空飛ぶクルマも、その手段のひとつとなるだろう。

スカイドライブによるデモフライトは7月31日から8月24日まで、火曜日と水曜日を除く毎日、実施される予定だ。ただし天候や機体メンテナンスなどのため、運航期間中でも運休する場合があるとのことだ。

ここで空飛ぶクルマについて、概略を説明しておこう。

空飛ぶクルマとは

日本では2018年6月に閣議決定された「未来投資戦略2018」で、「世界に先駆けた“空飛ぶクルマ”の実現のため、年内を目途に、電動化や自動化などの技術開発、実証を通じた運航管理や耐空証明などの インフラ・制度整備や、“空飛ぶクルマ”に対する社会受容性の向上等の課題について官民で議論する協議会を立ち上げ、ロードマップを策定する」と定められた。これに基づいて設けられた官民協議会には、官からは経済産業省と国土交通省、民からは機体メーカーをはじめ、サービス展開を目指す事業者まで幅広く参加している。

協議会では、空飛ぶクルマを次の3点で定義している。第1に電動化。従来のエンジンに比べて部品点数が少なくなり、製造コストが下がるうえ、メンテナンスも容易になる。CO2の排出や騒音など、環境に与える負荷も少ない。第2に自動操縦。人為ミスがなくなって安全性が向上すると同時に、パイロットの人件費が不要となる。空では、人が急に飛び出すこともなく、自動車の自動運転より実現しやすいという意見もある。第3に垂直離発着。滑走路のような大型のインフラ整備が不要となる。1から3の条件は、いずれも運行コストの大幅な引き下げに役に立つ。航空業界ではこうした機体をeVTOL(イーブイトールと読む)=電動垂直離着陸機と呼んでいる。地上の交通渋滞にとらわれない身近な移動手段として期待されている。「⾒た目は⾃動⾞と随分違い、むしろドローンやヘリコプターに近い。それでも『クルマ』と呼ぶべきなのか」(2023年4月18日付け、東京新聞)という声も聞かれる。本稿では一般的な呼び方を優先して「空飛ぶクルマ」と呼ぶことにする。

主要3タイプ

空飛ぶクルマはこれまで世界で1000機以上が検討、開発中だ。「米金融大手モルガン・スタンレーの調査では、世界の空飛ぶクルマの市場規模は、40年に1兆ドル(約140兆円)、50年には9兆ドル(約1300兆円)に達すると予想」(2023年7月12日付け読売新聞)されている

機体の様式は様々だが、メインとなるのは次の3タイプだ。

まず、ローターの向きを離着陸時には垂直方向に、巡航時は水平方向に変えることで、離着陸性能と巡航性能を両立させようとするのが「推力偏向タイプ(ベクタードスラストタイプ)」だ。

このタイプで代表的なメーカーが、2009年に設立されたアメリカの「ジョビー・アビエーション」(以下、ジョビー)だ。航続距離約240キロ、最高時速約320キロで5人乗りの「S-4」を開発中だ。

なおS-4の航続距離について、ジョビーは最適条件下での最大航続距離を発表している。これに対して万博協会では、安全マージンを含む実用面を想定した上でS-4の航続距離について160キロと発表している。

ANAホールディングスはジョビーの機体で9月下旬から閉幕まで、万博会場でデモフライトを行う予定にしている。

ジョビーは2020年にはトヨタ自動車との協業、2022年にはANAホールディングスとパートナーシップ締結を発表している。日本ではすでに型式証明の申請が受理されている。

型式証明とは機体の安全性や騒音などの環境対策について基準に適合しているかどうか、それぞれの国の航空当局が審査するもので、機体の大量生産に型式証明は不可欠である。

アメリカ「アーチャー・アビエーション」の「ミッドナイト」は航続距離約160キロで5人乗りだ。クライスラーやプジョーなど多様なブランドを保有する自動車大手のステランティスが生産技術と資金、人材を提供し、アメリカ・ジョージア州に生産拠点を作っている。

イギリス「バーティカル・エアロスペース」(以下、バーティカル)の「VX4」も同じタイプだ。主翼部に8つのローターを持ち、航続距離は約160キロ。最高時速は約320キロで5人乗り。すでにアメリカン航空などから受注している。日本では型式証明の申請が受理されている。

次に、スカイドライブのように垂直方向を向いた固定のローターを複数持ち、ローターの回転数を制御することで巡航・垂直離着陸を実現するのが「ウイングレスタイプ」だ。

このタイプで中国の「イーハン」が開発する「EH216-S」は、航続距離約30キロ、最高時速約130キロで2人乗り。スカイドライブはローターを一面に展開しているのに対し、EH-216-Sは8本の脚の上下に2枚ずつ、計16個のローターが付いている。すでに中国では型式証明の取得を完了していて、同社によればeVTOLの型式証明の取得は世界で初めてとしている。2023年6月には、日本国内での販売パートナー契約を締結した「AirX」が事業主体となり、沖縄で離島間における海上試験飛行に成功した。

もうひとつの「リフト・クルーズタイプ」は、離着陸用のローターで上向きの推力を発生させ、巡航には飛行機のように固定翼と推進用のローターで揚力を得る仕組みだ。

ブラジルの大手旅客機メーカー「エンブラエル」傘下の「イブ・アーバン・エア・モビリティ」は、リフト・クルーズタイプを開発している。日本で購買権に関する基本合意を取得したAirXによれば、航続距離は約100キロで5人乗り。2027年の国内展開を目指している。

撤退や倒産も

このように競争が激化する裏で、撤退の動きや、資金繰りに行き詰って倒産するケースも出ている。

アメリカのライドシェア大手「ウーバー・テクノロジーズ」は2016年に空飛ぶクルマによる都市型航空交通の未来像を描いた先駆的な構想文書を発表し、空飛ぶクルマブームを生み出した当事者である。同社自身も空飛ぶクルマを使った交通事業に乗り出す予定だったが、コロナ禍で本体の業績低迷を受けて2020年、ジョビーに事業を売却した。

グーグル創業者の支援を受けていることで注目されていたアメリカ「キティホーク」は、1人乗り空飛ぶクルマの試験飛行を重ねていたが、2022年に事業終了を発表した。

ドイツのボロコプターは2011年の創業で、電動マルチコプターによる有人飛行に世界で初めて成功するなど、空飛ぶクルマ業界で世界のトップを走っていたベンチャーだ。2023年には大阪湾岸の大阪ヘリポートで空飛ぶクルマ「ボロシティ」の試験飛行を公開した。 同社は大阪・関西万博で「空飛ぶクルマ」を運行する事業者の1社に選ばれていた。さらに同社は日本航空から100機の予約を受けていると発表していた。

ところが2024年12月、同社はドイツの裁判所に破産手続きを申請して倒産した。同社は独ダイムラーや米インテルなど大手企業から出資を受け、2024年のパリオリンピックで、商用運航を目指していた。しかし型式証明の取得が遅れていることなどから資金調達が難航し、事業の継続が困難となったのだ。2025年3月には中国系資本のオーストリア企業に買収され、新体制で事業は継続されている。

同じドイツの「リリウム」も倒産した。同社の「リリウム・ジェット」は航続距離約250キロで7人乗り。内部にローターを入れたダクトファンをフラップ部に30個配置した、独特のスタイルだ。そのフラップを垂直方向や水平方向に動かして飛行する。売り物はデンソーが米ハネウェルと共同開発したモーターで、ジョビーなど他社と比べて高い飛行効率が注目されていた。

しかしドイツ政府に対する融資保証の要請を連邦議会が拒否し、民間からも融資を引き出せずに2024年10月、裁判所に対する破産申請を発表した。

万博での運航

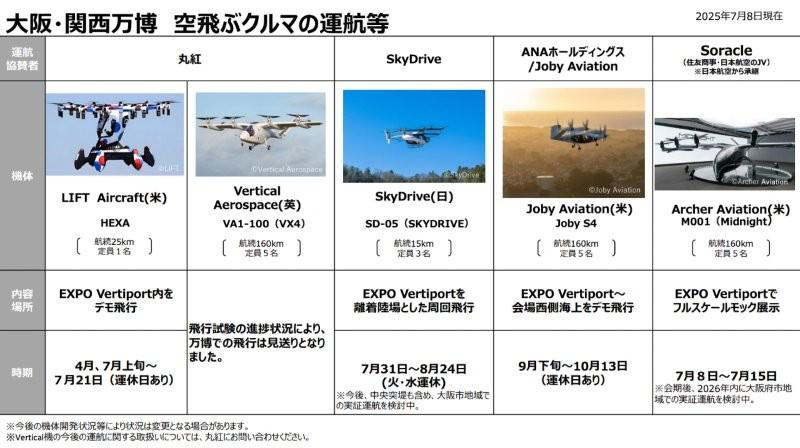

大阪・関西万博では当初、日本航空はボロコプターの機体、全日空はジョビィ、丸紅はバーティカル、それにスカイドライブは自社の機体で、4陣営が運航事業者として万博協会に認定され、乗客を乗せた商用運航を行う予定だった。

しかし2024年6月、スカイドライブが「旅客を乗せた商用飛行は断念し、デモ飛行に切り替える」と発表したのに続き、各事業者も同様に商用飛行を断念し、万博協会も同様の発表を行った。

日本航空は住友商事とジョイントベンチャー「Soracle」(以下、ソラクル)を立ち上げて万博における運航事業を引き継いだが、ソラクルは2024年9月に機体をボロコプターからアーチャーのミッドナイトに変更すると発表した。その背景にはボロコプターの開発遅延があったとみられる。

さらに万博開幕直前の2025年4月、ソラクルは「会期中のデモ運航に間に合わない」として、実機サイズのモデル展示にとどまることを発表した。

これに続いて丸紅も、「バーティカルの飛行試験の進捗が想定より遅れている」としてデモフライトを断念し、実物大モデルの展示に切り替えた。

万博は空飛ぶクルマを内外にアピールする絶好の機会であり、絵柄もいいことから数年前はテレビでたびたび紹介されていた。しかし商用運航がデモフライトにトーンダウンし、マスメディアでも露出が大きく減っている。

なお丸紅は1人乗りの空飛ぶクルマ、米LIFT社の「HEXA」を使ったデモフライトも行っていたが、モーターを覆っていたカバーが落下するトラブルが発生し、デモフライトを一時中断した経緯がある。ちなみにHEXAはアメリカでは型式証明や操縦免許が不要な航空機に分類され、初心者でも扱いやすい空飛ぶクルマとしてレジャーや観光に人気の機種だ。

ロードマップの変遷

空飛ぶクルマの官民協議会がロードマップを作製していることは前述した。

2018年版のロードマップでは、2023年に商用運航開始、2030年代には自動・自律運航の本格展開を謳っていた。つまりこの時点では、大阪・関西万博での商用運航を前提としていた。

これが2022年の改訂版では機体開発の遅れから、商用運航の開始時期を2020年代後半に後ろ倒しされた。これに伴って万博での商用運航は見送られ、万博は社会受容性の向上や実証の場に位置づけが変更された。

2024年の改訂版でも商用運航開始を2020年代後半としている。

このようにロードマップがたびたび改訂され、計画が後ろ倒しされている背景はいくつか考えられる。

なんといっても各社で型式証明の取得が遅れていることだ。使用する機体のスペックが不明確なことから、バーティポートの基準作りや空域管理などの整備もずれこむことになる。

こうした中、スカイドライブが一般の観客の前でデモフライトを成功させたことは、空飛ぶクルマに対する期待感をつなぎとめる役割を果たしたと言えるだろう。

福澤さんとの対話

万博開幕後の5月下旬、スカイドライブCEOの福澤知浩(ふくざわ・ともひろ)さんにインタビューする機会があり、いまの開発状況や心境を聞いてみた。

中村「世界を見るとボロコプターが倒産したり、各社とも認証の手続きが進んでいなかったりして、一般向けのメディアでは空飛ぶクルマの露出が減っていますが、空飛ぶクルマに対する期待感が薄れていると感じますか?」

福澤「新しいものが出る前は、盛り上がるときもあれば、盛り下がるときもあります。波がありながらも進んでいくということだと思います。東京オリンピックの前評判もいまひとつでしたが、ふたを開けてみれば大いに盛り上がりました。ぼくらとしては波が続く中で、事業会社としてモノづくりを粛々と進めていきたいと思っています」

中村「いまは生みの苦しみと思うのですが、当事者として何が一番苦しいですか?」

福澤「苦しくはなくて…。これまでも『空飛ぶクルマって、クルマじゃないじゃん』とか、『思ったより飛べないですね』とか、いろいろ言われてきました。もしこれがいきなり、すぐにできあがるようなら、とっくにどこかの企業が開発していると思います。そのように難しいからこそ、ベンチャーが取り組む意味があるのだと思っています。アメリカの自動車産業を振り返ってみると、昔は100社くらいの自動車メーカーがありましたが、数十年たって生き残ったのは数社です。100社があったからこそ、数社が生き残ったということでもあります。新しいイノベーションの中で、空飛ぶクルマの業界としては、きわめて良い形で進んでいると思っています

中村「製品ができていない段階で資金を調達し、モノを売り込むのは大変ですね」

福澤「そこは難しいです。お客さんがいないと開発が進まないし、開発が進まないとお客さんが来ない。ただ、みんなそうなんです。特に航空機はそうです。その矛盾に対して、あの手この手でやっていくしかないのです。ノウハウや知見のある様々なパートナーのみなさんと手を組んで一番良いプロダクトを出していけば、本当に世界に愛されるような機体になると思っています」

スカイドライブは大阪市高速電気軌道株式会社(Osaka Metro)と協業し、2028年を目途に森之宮エリアでのサービス開始を目指すとともに、九州旅客鉄道株式会社(JR九州)と協業し、2028年度頃に別府湾での遊覧サービスや、別府と湯布院をつなぐエアタクシーの運航開始を目指している。

中野さんとの対話

慶応大学大学院システムデザイン・マネジメント研究科元教授の中野冠(なかの・まさる)さんは、空飛ぶクルマ研究の第一人者だ。中野さんに、世界の空飛ぶクルマ開発の現状について聞いてみた。

中村「ドイツで有力と見られていた2社が倒産したり、世界的に開発が遅れたりしているようですが、その理由はどうお考えですか?」

中野「ご存知のように空飛ぶクルマは相当な資金が必要となってきます。それができないと生き残っていけない業界なのです。つまり大企業や政府が支えることが必要となってきます」

中村「ボロコプターは日本でもパイロットが乗ってテストフライトを行い、安全性をアピールしました」

中野「まったく新しい飛行機というのは、なかなか型式認証が取れないのですね。理由のひとつは、彼らがエアタクシーを目指していることがあります。乗客を乗せる商業運航となると、自家用よりハードルが高くなるわけです」

ここで話題を、将来の空飛ぶクルマに変えてみた。現在の空飛ぶクルマは基本的にバッテリーの電力のみで駆動するが、バッテリーの重さがネックとなり、どうしても飛行距離や搭乗可能な人数が限られることになる。そこで次世代型の空飛ぶクルマとして研究開発の進められているのが、ガスタービンエンジンで発電して電池と組み合わせるハイブリッド推進システムだ。このスタイルだと、充電に時間のかかるバッテリーと違って燃料の補給も簡単だ。

中野「将来的にはガスタービンハイブリッドが主流になる可能性が高いと思っています。自動車でも電気自動車ではなく、ハイブリッドが増えたように、空飛ぶクルマがそうなっても不思議ではありません。人を何人も載せるような機体でハイブリッドにすると現状では重くて浮上するのが難しいという課題がありますが、エンジンの小型軽量化で問題が解決されれば、長距離を飛行できる空飛ぶクルマとして十分に成り立つということです」

今回の記事は万博特集なので、50年後の空飛ぶクルマについて、中野さんはどう予測するか聞いてみた。

中野「50年後だと機体のコストもかなり下がって、エアタクシーや自家用として普通に使われていると思います」

中村「特に大都市以外の地方で、便利に活用されるような気がします」

中野「地方では例えば鉄道やトンネル、橋といったインフラを将来にわたって維持整備し続けるのが難しくなってくるところも出てくると思います。そのとき、空飛ぶクルマが相対的にコストの低い代替的な輸送手段になる可能性はあると思います。

あるいは市役所や警察、消防の担当者が遠隔地に出かけるとき利用できるようになれば、地域の人たちの要望にも応えやすくなると思います。

医療面を考えると、日本では専門医がどんどん減ってきています。そこで中核的な病院に空飛ぶクルマを置いて、要請を受けた病院に専門医を派遣するという方法もあるのではないかと思います」

中村「日本の場合だと、都会の交通混雑緩和というよりは、過疎地とか島しょ部の利便性向上に役立ちそうですね」

中野「50年後であれば、それが可能になっていると思います」

社会的にニーズが高い目的があれば、空飛ぶクルマの導入は進みやすいかもしれない。

松本さんとの対話

“いのちの重さ”の格差是正につながるのであれば、空飛ぶクルマが社会的に受け入れられる可能性は高そうだ。そこでフライトドクターの第一人者だった松本尚(まつもと・ひさし)さんにも話を聞いてみた。もう16年前になるが、2009年9月放送のNHK『プロフェッショナル』「ドクターヘリ、攻めの医療で命を救え」の回の主人公である。いまは医療現場の第一線を退き自民党の代議士に転身しているが、日本におけるドクターヘリ黎明期からフライトドクターとして活動し、足掛け18年にわたって激務をこなしてきた。

現在、ドクターヘリは全都道府県で導入され、あわせて57機となっている。年間の出動回数は基本的には右肩上がりで、2022年度には約2万8000回にも及ぶ。

ではこれでOKかというと、そういうわけにはいかない。ドクターヘリであっても、到着するのに時間がかかる「ドクターヘリ空白地帯」が全国各地に点在しているのだ。さらにドクターヘリの対応地域であっても、複数の出動要請が同時にあれば、どちらかの対応が後手に回ることになる。そこでドクターヘリの代替手段として期待されるのが空飛ぶクルマなのだ。

松本「ヘリに比べて小型で音が比較的静か、ダウンウォッシュ(吹きおろしの風)も少なく降りられる場所が増える。そういう意味での機動力はあるわけです。そうなるとヘリが降りるにはあまりにも街中すぎるというような場所での活用も期待できると思います」

中村「ドクターヘリが近くにあると心強いですが、運営経費の問題がありますね」

松本「国民に最も理解が最も得られやすい空飛ぶクルマの使い方は何だろうと考えたとき、真っ先に思い浮かぶのが医療です。ドクターヘリを補完する形で社会的に認知されれば、そこから先は経営資源を集中させて空飛ぶクルマに関連するする仕事を日本の基幹産業にする可能性がある。そこに新たなビジネスチャンスが生まれ、経済成長のエンジンのひとつになるのではと期待しています」

確かにドクターヘリは、あれば心強いが、かといってあまり経費もかけられない。利用者の少ない道路や橋、トンネルも同様だ。そんなとき、インフラ整備の莫大なコストと比較すれば比較的安価となる空飛ぶクルマの社会的な目的における活用は、国民の理解を得らえる可能性が高い。大阪・関西万博で商業運航デビューという、颯爽としたお披露目はならなかったが、空飛ぶクルマ時代の到来は目の前の段階にまで来ている。

(提供クレジットのない写真はすべて著者撮影)

中村尚樹(なかむらひさき)氏

1960年、鳥取市生まれ。九州大学法学部卒。ジャーナリスト。現研客員研究員。法政大学社会学部非常勤講師。元NHK記者。

著書に『日本一わかりやすい宇宙ビジネス-ネクストフロンティアを切り拓く人びと』『最先端の研究者に聞く日本一わかりやすい2050の未来技術』『最前線で働く人に聞く日本一わかりやすい5G』『ストーリーで理解する日本一わかりやすいMaaS&CASE』(いずれもプレジデント社)、『マツダの魂-不屈の男 松田恒次』『最重度の障害児たちが語りはじめるとき』『認知症を生きるということ-治療とケアの最前線-』『脳障害を生きる人びと-脳治療の最前線』(いずれも草思社)、『占領は終わっていない-核・基地・冤罪 そして人間』(緑風出版)、『被爆者が語り始めるまで-ヒロシマ・ナガサキの絆』『奇跡の人びと-脳障害を乗り越えて』(共に新潮文庫)、『「被爆二世」を生きる』(中公新書ラクレ)など。

共著に『スペイン市民戦争とアジア-遥かなる自由と理想のために』(九州大学出版会)、『スペイン内戦とガルシア・ロルカ』(南雲堂フェニックス)『スペイン内戦(一九三六~三九)と現在』(ぱる出版)など。