FPオフィスノーサイド 橋本秋人 氏

フランス不動産業界のカーボンニュートラル―広告段階から省エネ性能の表示義務

2023年、フランスに行き、不動産市場を調査して感じたことを織り交ぜながら日本における建築物のカーボンニュートラルの展望についてお話しいたします。

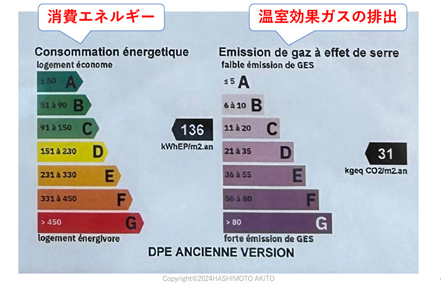

まず、皆様におうかがいします。下記のカラフルなラベルをご存知でしょうか。

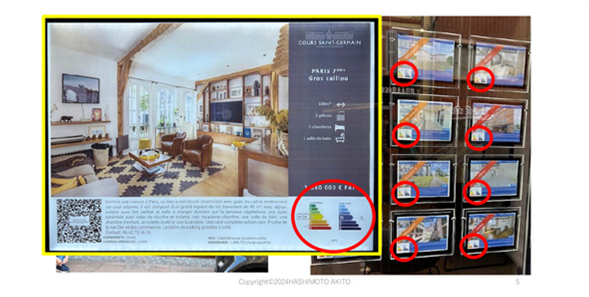

これはフランスの建築物の省エネ性能表示ラベルです。左側が「消費エネルギー」、右側が「温室効果ガスの排出」のランクを示しています。フランスでは、不動産の譲渡や売買を行う際に、すべて広告の段階からこのラベルを表示しなければならないと法律で定められています。実際に私が立ち寄ったパリの不動産屋さんのウィンドウには、日本の不動産屋さんと同じように物件の広告が掲示されていますが、よく見みるとこのラベルが表示されています。

省エネ性能はAからGまでの7つのランクに区別されています。Aランクは最も省エネ性能が優れている、あるいはCO2の排出が少ないランクです。一方で、Gランクは省エネ性能が劣り、CO2の排出が多いことで一番低いランクです。ラベルは掲載物件がどのランクに該当するかを示しています。冒頭で紹介したラベルでは、物件の消費エネルギーはCランク、温室効果ガス排出はDランクであることが分かります。

他の全ての物件の広告にも上の写真の赤丸で示した位置に省エネ性能表示ラベルが記されています。

フランスの省エネ規制―下位ランク住宅の家賃値上げ、賃貸、譲渡の禁止拡大

フランスでは省エネ性能ラベルを広告掲載時から契約時まで表示する義務があります。新築と既存住宅の両方が対象です。例えば、そもそも「省エネ」という考え方がなかった時代に建築された築100年の住宅も省エネ性能表示の対象となります。

フランスでは日本と違い自治体が家賃の範囲を決めます。省エネ性能が低い建物の賃貸・譲渡にはかなり厳しい規制があり、2022年からFランクおよびGランクの住宅で家賃の値上げが禁止となりました。また、賃貸・譲渡については、2025年からGランク、2028年からFランク、2034年からEランクの住宅で順を追って禁止となることが法律で決められています。フランスだけでなく、EU各国でも国によって規制や罰則に差異はあるものの、省エネ表示制度が義務付けられています。

日本の省エネ性能表示制度―実質的に強制に近い努力義務

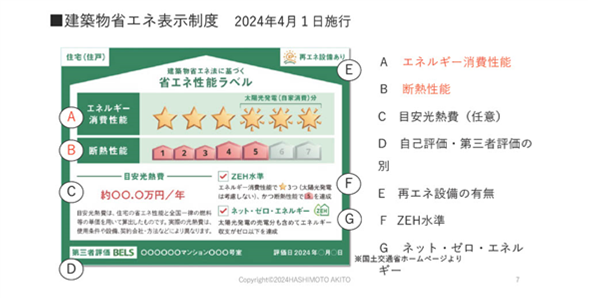

一方、日本では、2024年4月1日から省エネ性能表示ラベルの表示が始まりました。日本の省エネ性能表示ラベルには細かい記載があり、一番上にエネルギー消費性能が6段階の星のマークで表示されております。なお、太陽光発電(自家消費分)によって生み出されるエネルギー分は差し引きができます(右側の3つの太陽のマーク)。また、その下には断熱性能の表示があり、7段階の家のマークで示されます。他にも、光熱費の目安(任意)、「ZEH水準」や「ネット・ゼロ・エネルギー」であるかについても表示することになっています。それにより、住宅購入者や賃貸住宅の入居者がこの省エネ性能表示ラベルを見て物件を選ぶことができるようになります。

省エネ性能表示制度の対象となるのは、2024年4月以降に建築確認を申請した建築物です。3月までにすでに建っている建物や工事中の建物は対象となりません。また、注文住宅や自社ビルなど賃貸しない建物や個人が持ち家を売却する場合は対象外です。ただし、将来、買取り業者がその建物を買取り・再販売する際には努力義務の対象となります。

対象となる事業者は、一般的には建物を販売・賃貸する不動産会社や建築会社ですが、個人でも反復継続的に賃貸を行なっているアパート・マンションなどのオーナーは対象になります。

省エネ性能表示ラベルの表示義務について、完全義務であるEU各国と違い日本の場合は努力義務になります。ただし、国土交通大臣が公表しない業者の名前を勧告・公表・命令できるため、実質的には強制に近い努力義務です。日本の制度では、省エネ性能表示ラベルとその内容を文書化した評価書をセットで発行することになります。

日本のロードマップ-2050年に全体平均でZEH水準の実現へ

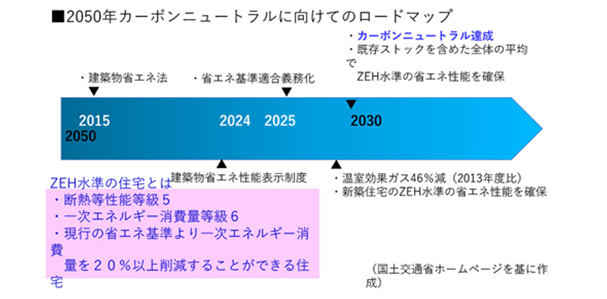

日本がEU各国に倣い、省エネ性能表示ラベルの導入を始めたのは、菅義偉元総理が宣言した「2050年カーボンニュートラル」に向けたロードマップを実現するために、2024年に建築物省エネ性能表示制度を創設したためです。

また、2025年には、すべての建築物が省エネ基準に適合することが求められております。現在の適合率はおよそ8割とされています。

2030年には、新築住宅はZEH(ネット・ゼロ・エネルギー・ハウス)水準の省エネ性能を確保することが求められます。そして2050年には、新築住宅および既存ストックを含めた全体の平均で、ZEH水準の省エネ性能を実現することが目標とされています。

今回の省エネ性能表示制度は、こうした長期的な目標に向けた取り組みの第一歩となります。

省エネ基準を満たさない建築物は市場から淘汰される方向へ

カーボンニュートラルに向けた施策のまとめです。基本的に建築物の省エネ化は必須の課題です。2024年4月にスタートした省エネ性能表示制度は消費者行動にもつながる第一歩と考えられます。EU各国において、省エネ性能表示制度の義務化が始まってから賃貸住宅の入居者や住宅の購入者が省エネ基準に基づいて選択をしているのかについて調査を実施したところ、現在では7割以上の人が意識をしていると回答しました。

ラベルの表示が見えることが人々の消費行動につながります。そのため、今後は省エネ基準を満たさない建築物は市場から淘汰されると考えられます。実際にフランスでは、古い物件のアパルトマンを持つ大家などは省エネ改修を進めています。省エネ改修ができない物件や改修をしても基準に達しない物件は叩き売りされる状態になっています。

このようなことから、日本も同じ方向に進むのではないかと予測されます。

出典:現研第418回新経営具体化研究会(2024年4月22日開催)の橋本秋人氏報告から再編集

橋本秋人(はしもとあきと)氏

FPオフィスノーサイド代表

終活アドバイザー協会副理事長

東京電子専門学校理事

CFP® 1級FP技能士 公認不動産コンサルティングマスター 宅地建物取引士

金融経済教育推進機構(J-FLEC)認定アドバイザー

東京都出身。大手住宅メーカーで30年以上、顧客の相続対策支援、不動産活用、分譲地開発などに携わる。FPとして独立後は、セミナー、コンサルティング、相談、執筆等を行っている。

執筆「日経MOOK よくわかる実家と会社の相続2025年版」(日本経済新聞出版・共著)など