Ⅱ.建築家小堀哲夫さんが起こした奇跡

クラゲ館の奇跡の謎を解く〜建築家小堀哲夫さんインタビュー②

インタビューアー 現研主任講師 杉井清久

小堀 哲夫氏

建築家・法政大学教授

2008年株式会社小堀哲夫建築設計事務所設立

2017年「ROKI Global Innovation Center」で日本建築学会賞、 JIA日本建築大賞をダブル受賞

2019年「NICCA INNOVATION CENTER」でJIA日本建築大賞再受賞

風土、地域、歴史を踏まえ、共にワークショップを通じ、 極めて質の高い場を共創する点が特徴的な建築家

今後、銀座の三愛ドリームセンターの新ビルディングや、新・帝国 劇場の設計者としても選定されている

1.モザイクのように多様性に向かって開く

―なるほど。どのようにしてクラゲ館の設計に辿り着かれたのかよく理解できました。

―ところで、2022年の「打ち手会議」というYouTube番組の中で、小堀さんは「バラバラの面白さ」について語っています。CIC東京(虎ノ門ヒルズビジネスタワー)の部屋は細胞のように多角形でバラバラの設計で、画一的に部屋を作るより合理的に対応できたというお話や、梅光学院大学では、とある教室の椅子を全てバラバラのデザインのものにして創造性を促したというお話などをされていました。バラバラというのは「設計を個人個人に開く」というふうに読み替えることができると思いますが、今回のクラゲ館の設計においては、従来の建築以上に多様性が求められたと思います。先日のインタビューで中島さんが「最終的には全員がマイノリティなのです」とおっしゃっていました。その通りだと思うのですが、今回小堀さんがどのようにこの多様性に向けて開くことを考えられたのか、お話ししていただけますか。

小堀: 建築家はものを整えて構築するのが仕事です。Architectureというのは、統合するという考え方なのです。

世界には発展している場所としていない場所があって、中には衛生的に劣悪なところもあったりして、それに対して合理的に整ったシステムを作ることで皆に対して順応性を保ってもらおうというのが、近代建築やモダニズムが生まれてきたきっかけです。それで、例えばアメリカであってもアフリカであっても日本であっても、同じようなシステムで建築を作っていくことを目指したのです。しかし昨今それが行き過ぎてしまって、どこをとっても金太郎飴みたいに均質化してしまった。あとそれから、何かあったら全部のシステムが一気に崩壊してしまうかもしれないという危険性のあるものができあがってしまった。

しかし一方で建築の歴史をみてみると、国や環境によってそれぞれ違いますよね。そこにしかない建築というものも存在します。日本の藁葺き屋根とかですね。歴史の中でその場所に引っ付いたような建築は、まるで植物のようにその土地の土に根を張ったように存在している。これが「文化」です。そして、先ほど語った近代建築が「文明」です。技術によって輸出を可能にし、どんなところでも展開可能にする。「文明」はそういう力を持っています。そんなふうにして地球全体が発展を遂げる一方で、「文化」はそこにしかないものが出来上がっている。そうなった時に、我々建築家は合理的な近代建築を作る技術を獲得しつつも、もう少しその場所に即したもので人々に尽くすということがあってよいと思っていまして、これらのドッキングを試みたかったのです。

バラバラのシステムの話をしますと、無秩序=バラバラなのですが、ただ、それは計画の上なのです。バラバラの計画性が必要です。計画的な無秩序とも言います。単なるバラバラだと、そこからは何も生まれません。私たちがデザインするものは、計画的なバラバラさです。数学的に解いています。森羅万象、世の中はある意味バラバラに見えても、実はその中に計画性があってシステムがあるという不思議な世界なのです。例えば素数は不規則に現れますが、実はちゃんと規則性があるのではないかと言われ始めています。今、原理原則が物理学や量子力学とひっつき始めていて、世の中はバラバラを作るために計画されているのではないかという発想があるくらいです。

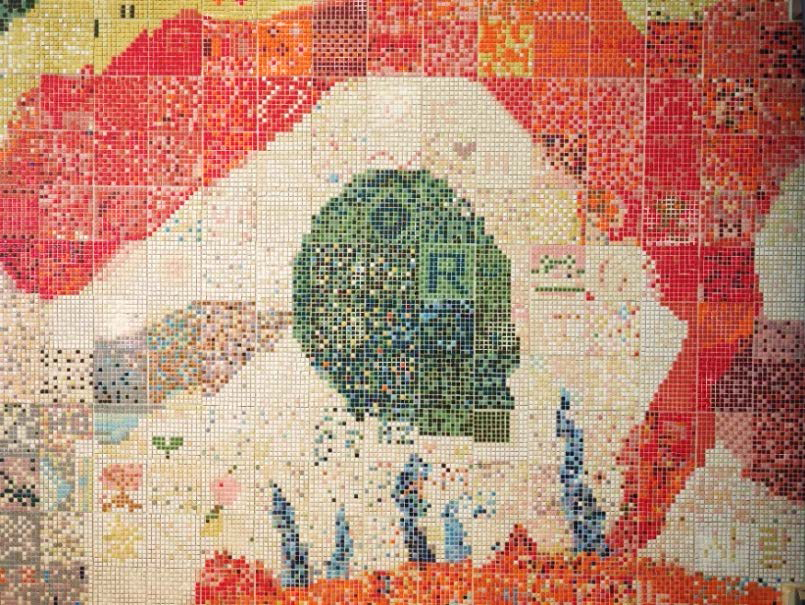

さて、我々が万博で提案したのは「モザイク」という考え方です。モザイクは一つ一つバラバラですが、集めると一つに見えます。クラゲ館の壁面には沢山のモザイクがあるのですが、クラゲ館はモザイクで構成されています。このモザイクの製作は百近くの学校・団体にお願いしたのですが、バラバラのように見えて、その中に計画性があるのです。

例えば、アメリカ社会は人種のるつぼですが、それをまとめ上げようと一つの統一したやり方に落とし込もうとする傾向があります。しかし、統一する方向ではなくバラバラのまま調和するという世界観もあると思うのです。人種が違っても、立場が違っても、お互いにお互いのままで存在していく。一つの考え方に統一していく社会か、それとも、バラバラで調和する社会か。このどちらを選択するかで私たちの未来が大きく違ってくるのではないでしょうか。

モザイクは、それぞれ自分だけの個性や色を持ちながらも調和して一つの大きな絵を描いているという考え方です。こういう感覚を持った社会が重要だと思います。

一方、それぞれの色はそれぞれの正義なのです。それぞれが自分だけの正義を突き詰める結果、戦争が正当化されることもある。全員がマイノリティで多様化していくというキーワードがぶち当たる障壁は、そういう極端なものも一つの色として認めざるを得ないということです。

しかし一方で、そのような極端なものに対してNOと言える社会環境も必要です。全員が全員正しいとはなかなか言えない。包摂性の観点から全ての人を受容れると全ての人を受容れられなくなる可能性が出てくる。そんな中で我々のデザインの力は、全ての人を受容れつつも、一人一人に対応できるデザインが求められる。ここが私たちのテーマになります。

私は最近「お互い様理論」ということを言っています。日本人にはお互い様という言葉があります。いい意味でも、悪い意味でも。この人嫌だなと思っても、僕も嫌なことをしてしまっているからお互い様ですよね、という文化。お互いがお互いを気遣う文化。これは誇るべき文化ではないでしょうか。自分の正義だけを主張する文化は、例えば相手の裏側にものすごく悲惨で大変なことがあったとしても、想像力がないままに正義を押し通してしまう。実際にそういう文化もありますよね。それに対してお互い様文化は、相手の裏側にある大変なことを想像しながら、相手は自分の裏側を想像できないだろうなということを前提として、お互い様としてコミュニケーションできる文化です。世の中には、多くの人種が違う考え方をもって住んでいるにもかかわらず、一つの考え方でまとめようとする文化もあります。それに対して、モザイクは個性を保ったまま一緒にいようとするお互い様文化です。境界問題も同様で、お互い様とはなかなか言えないのですが、お互い様と言わないと環境が破壊されるし戦争も起きます。境界があいまいであることに、私たちの未来があるのではないでしょうか。

2.言葉を発しない建築と、想定通りに使われない問題

―モザイクという考え方がベースとなってクラゲ館が多様性に向けて開いているということがよくわかりました。

―次にお伺いしたいのは、ここまで来る中でどんなことにご苦労をされたかということです。例えば何か制約があってやりたくてもできなかったことであるとか、小堀さんが感じられているご苦労はありますか。

小堀: これはクラゲ館に限らずいつも苦労することなのですが、一つ目は、建築は言葉を発しないということです。人間は言葉を発することができますので、例えば言葉でコンセプトを伝えることができます。言葉が通じない人同士がどのようにコミュニケーションしているかを考えると、言語によらないボディランゲージなどでコミュニケーションしている。建築もそれと同じで、コンセプトは言葉でさんざん書いていますが、建築自身はそれを言葉で語れないのです。では何で語るかというと、「佇まい」です。例えば「ぜひおこしください」ということをどのように「佇まい」で語ればよいか。それが建築の難しいところです。

クラゲ館で目指したのは「創造の木」を作ろうということです。大きな木があると、その下に入りたくなりますよね。その下に入って、寝転んだりして、遊びたくなる。木の下に人が集まってくる。世界中を見ても、木の下に人が集まって話をしている光景が見られます。これがいのちの素晴らしさだと思うのです。木が生命として空に向かって大きく茂っていって、その下に生命の居場所ができる。そういう「佇まい」を作りたかったので、クラゲだけど木があるんですよ(笑)。クラゲを研究していくと、クラゲって軟骨でできているのですが、構造が樹木のような形になっている。これが非常に面白かった。クラゲって植物だったのかと思いました。という訳で、クラゲ館には大きな木の「佇まい」を作ることになりました。

例えば福井県のあわら温泉にあるべにや旅館の場合には、縁側を作りました。旅館は閉じる方向で建築するのが当たり前で、いろいろなイベントをしようと思った時には旅館の中に入らなければできない訳です。それに対して、縁側という外に向かって開いている場を作ろうと思いました。このような開いた場を作ることに意味があるのかという議論もありましたが、ワークショップを開いていく中で地域の人々と交流する場を作るべきだということになって、縁側を作りました。すると、その場所で地域の人と交流しながら、べにやさんがいろいろな人とつながっていくのです。縁側ってお客様や通りかかった人がついつい座りたくなる場所でもあって、あらゆる人がつながっていく場として縁側が必要だったのです。これが建築の持つ「佇まい」の例です。

苦労する点の二つ目は、建築が想定通りに使われないことがあるということです。いくら建築の「佇まい」を作っても、そういうふうに使われない場合があるのです。場を作って、それをどう使っていくか。そこからは、建築家である私の手を離れていく訳です。ですから、そこに住んでいる人、運営する人、そういう人たちの考え方を突き合わせて、議論して作り上げていくことが必要です。つまり、設計段階から皆様とワークショップで話し合うことが重要だということですね。建築というのは、使う人にとってはある意味建築家から与えられるものなのですが、そうではなくて、デザインや場作り自体を一緒になって構築していくことがポイントです。ワークショップでは関わる人の個性が出てくるのですが、それぞれの個性を保ったまま設計段階で一つの場を作っていくことになります。これもある意味創造性の民主化と言えるのではないでしょうか。

先ごろ名古屋大学東海国立大学機構の建築を担当しました(2025年7月1日開業)。国立大学であそこまで開かれた場を作ったのは日本で初めてなのではないかと思います。そこにはあらゆる人が来ます。オープンの時にびっくりしたのですが、そこら中で子供さんが走り回っているし、学生も先生も主婦も老人もいて、地下空間に都市が生まれています。外から見ると単純な形状で、お椀みたいな形の芝生で覆われた緑の屋根が一枚ポンとある。それが「皆様どうぞお越しください」という「佇まい」の公園になっており、その下にいろいろな人が立体的に集まれる仕掛けになっている。そこに、我々と一緒に作り上げてきた運営チームがいます。運営チームが一緒に作りあげていこうという気持ちがあったから、ここまで来れました。与えられるものでも与えるものでもなくて、あくまでもお互いに作り上げるものなのです。そして、ここが一番苦労するところでもあります。ワークショップに参加する人の中には、そんなデザインなんかとてもできませんよという感覚の人もいます。今回のクラゲ館のテーマである「創造性の民主化」にもつながる話ですが、一人一人が個性を持っている。そして、あなたもいのちが高まりながら創造する瞬間があるのです。そのことに気付くことが重要です。腹の中から、身体の中から気付いていくこと。いのちというものはそこに尽きるのではないでしょうか。芸術も、音楽も、ダンスも、手を動かしてピアノを弾くということもそうですが、主体的に自分の中から出てきたものと他から受け入れたものの接点として、いのちが存在します。それに対して、AIやロボットは常に与えられる側です。私たちは、与えられる側だけに留まらない根源的で本質的なものを目指すべきだと思います。これは、いのちが本来持っている生命力を再生するということだと思います。

3.どのようにして建築を実感に向けて開くか

―小堀さんの建築が「創造性の民主化」につながっており、その過程でどのように苦労されているかがよくわかりました。

―さて、今AIやロボットが与えられる側だというお話が出ましたが、今後どんどん人間の身体性の代替えが進んで便利になっていく中で、実感ということが大事だと思っています。この観点から、小堀建築がどのように実感に向けて開いていくかというお話をしていただけますか。

小堀: 私が初めて建築を面白いと感じたのは、登山をしていて山の上にテントを張り、テントの中から山の景色を眺めた時でした。テントの中に入る前も私は自然の中にいたのですが、その美しさに気付きませんでした。テントという建築を設け、その中から改めて外の景色を見た時に、初めて自然の美しさに気付けたのです。もう一つ、スイスを歩いていた時に教会の中に入ったのですが、そこで見た風景が素晴らしかったのです。歩いている時にもその風景は見えていた筈なのですが、教会に入るまでその美しさに気付けなかった。教会がそこにあって、風景を見せてくれるように設計されていたからその美しさに気付けたのです。もともと、自然はそこにある。でも、建築という器が無ければそれに気付けない。建築は風景を見せるために窓や開口部を設けていますが、それだけでなく、安全性や安心感、心地よさを持っているからこそ、そこを訪れた人が環境を堪能することができる。建築は環境に対して開いていますが、開くだけなら屋根も壁もなくたっていい。そうではなくて、開いているが、風を遮ったり雨を防いだりして、そして外の風景が見える。建築は、あらゆる環境と人間の間の調停役として、最適な関係を作っていく。建築と環境が最適な状態になって初めて周りの風景が見えてきます。そこにいる人たちの人間関係も見えてきます。これができて初めて、クラゲ館という小さな建築から大きく手を伸ばすことができる。つながり始める。これが建築の面白さだと思います。

「空間」は空(そら)の間(あいだ)と書きます。空いたところ、Spaceです。そこに「場所」という概念が生まれてきます。Placeです。SpaceとPlaceの差は何でしょうか。Spaceに人と環境が入り込んだらPlaceになります。我々はPlaceを作りたい。人がいなくてもSpaceは存在します。そうではなくて、人々の活動が生まれているPlaceを作りたい。これが、我々が建築する上で一番大事にしたいところです。

4.建築を歴史に向かって開く

―小堀さんが建築家として目指している実感というものがどういうものなのか、それをどのようにして実現しようとしているかがよくわかりました。

―最後に、新・帝国劇場の建築設計が小堀さんに決まりましたが、小堀さんは次に何を開こうとされているのでしょうか。

小堀: 新・帝国劇場を建築するにあたって、今まで我々がやってきたこととの違いというのは、「劇場」ということです。劇場には非日常性が求められます。普段とは違う場所なのです。例えば、音楽などのコンテンツは今やいくらでも家にいて日常の中でスマホなどを通して無料で見ることができます。けれども、お客様はわざわざ数万円を払って劇場に来る訳です。どうしてわざわざ高いお金を払って来てくれるのか。それには、劇場の空気や照明や演者等々のつながりが不可欠です。一期一会の体験でなければなりません。演劇も日々変わりますし、劇場も毎日常に変化します。同じコンテンツをスマホやTV画面で何回も見るということも必要ですが、一方で劇場には、偶発性やその時しか見ることができない一回性、一度しか見ることができない非日常性が欠かせません。建築はその場所で固定されますが、周囲の自然環境はどれ一つ取っても同じではない。このことは、私たちが同じテーマとしてずっと持っているものです。環境変化を感じられる建築空間とすること。これは劇場でも可能です。

武蔵野公会堂や銀座四丁目にある三愛ドリームセンターも建築設計をさせていただくのですが、三愛ドリームセンターなどは60年を経て壊されるのです。破壊されて、新しいものを作る。60年間そこに建ち、人々と歴史を刻んでいたのです。人間もいつかは死にます。でも、その人の思想やDNAは受け継がれていきます。破壊と再生を繰り返していく。これからの建築が必要なのは、思想やDNAを生命のように受け継ぐにはどうしたらよいかということだと思います。今ある帝国劇場のすばらしいところは何だろう。それを深く理解した上で、受け継いでいかなくてはなりません。全く新しく違うものをバーンと作りたいという欲もあります(笑)。ですが、建築というものが生命のようにつながっていく社会でありたい。このことが、私の次のテーマになります。

「愛着」という言葉があります。なぜその建築が存在して60年という時を経て壊されなければならなかったのか。その建築を愛してやまない人もいる。建築にどのような愛着を持てるのか。帝国劇場を解体する前の最終公演の時に、演劇関係者の方が私にお話ししてくれたことが心に残っています。「帝国劇場は建築じゃないんです。生き物なんです」と言ってくれました。あたかも人のように劇場を愛しているのです。ああ、こういうことなのだなと思いました。帝国劇場は単なる箱ではなくて、命が宿っているのです。命が宿るためには、建築だけでなく人や運営や使い方を一緒に考えなければなりません。そして私たちは、それを後世に残すために、建築が持っている魂を愛着を持って受け継ぐための仕組みをデザインしなければなりません。

帝国劇場はそのような考え方で建築を作ろうとしています。新しい建築の中に少しだけ昔の建築が透けて見えるというかんじです。実は、べにや旅館さんもそうだったのです。べにやさんはあわら温泉の老舗で、昔の建築に対してご主人もおかみさんもお客様も大変な思い入れがあったのです。しかしべにやさんの建物は火事で全焼してしまった(2018年)ので、我々は新しいべにやさんを建築しなければならない。新築後のべにやさんは昔の建築プランとは全く違うものなのだけれど、「昔のべにやさんみたいですね」と言ってくれます。過去を塗りつぶすのではなく、過去がうっすらと透けて見える。そうすることで愛着が生まれます。こういう建築がもっと増えるべきだと思いますね。

エピローグ

クラゲ館の奇跡を私たちの未来につなぐ

プロデューサー中島さち子さんと建築家小堀哲夫さんにインタビューを行った後、筆者は再び大阪・関西万博のクラゲ館を訪れた。クラゲの絵をベースにしたカラフルな柄のユニフォームを纏ったスタッフの皆さんが、元気に挨拶をしてくれる。このチュニックと言われるユニフォームはウェディングドレスデザイナー水野信四郎さんによるもので、自由に着こなせるのが特徴なのだそうだ。スタッフの皆さんの笑顔が絶えない。健常者も障碍者も分け隔てられることなく皆生き生きとしていて、尊重し合って仕事に取り組んでいらっしゃることが伝わってくる。こんなふうに、互いを開いてかき混ぜる「マドラー」の効果が日常化しているのだ。これまで「もてなされる」側だった障碍者の方々が「もてなす」側へ回って、健常者と自然に交じり合って頑張っている。

「いのちのゆらぎ場」に行くと、「創造の木」の下では相変わらず子供たちも大人たちも嬉々として楽器の演奏に夢中になっている光景が見られた。来場者による自由な楽器演奏による協奏は留まることを知らない。大阪・関西万博の他のパビリオンにおいても観客参加型の展示が多数見られたが、その多くが決められた導線に沿ったシナリオに基づくものであった。曰く、「皆が命の大切さを感じていることがわかりました」「皆で協力して地球環境を守りましょう」といった結論に帰結するものである。しかし、クラゲ館はそういった結論へ導いたりしない。「いのちのゆらぎ場」の熱中と協奏の先に、何か一つの正しい結論があるという訳ではないのだ。クラゲ館のプロデューサー中島さち子さんと建築家小堀哲夫さんは来場者を一つの正しい結論へ導こうとしていないし、来場者も正しさなど求めていない。正しさどころか、結論も解答も求めていない。ただ夢中になっているのだ。「自分の感覚を信じられるようになるんです」と中島さんは言った。正しいか正しくないかではなく、面白いか面白くないか。自分の中にある感覚を呼び覚まし、信じることができるようになるか否か。楽器の演奏を通じて身体が自然に踊り出し、夢中になってしまうことがその第一歩なのだ。

「創造の木」に近寄ってみた。するとそこには、これまでクラゲ館の建築に関わってきた人々が書き込んだカラフルな木々たちが見えてきた。1万人以上がかかわったというワークショップの跡であった。彼らの思いが「創造の木」を形作り、クラゲ館を構成している。彼らの思いが、この木の下に集う人々に「やっちゃっていいんだ」という雰囲気を醸し出している。

改めてクラゲ館を構成している壁を見る。小堀さんに紹介していただいたモザイクが壮大なシンフォニーを奏でている。百近くの学校・団体の方々が思い思いに自由に製作したモザイク。それは一見無秩序のように見えるけれども、計画的に計算されたデザインなのだ。

中島さち子プロデューサーが目論んだ「いのちの高まり」「創造性の民主化」は、このような仕組みで発生していた。クラゲ館を共に創ること。クラゲ館で共に遊ぶこと。人々の目の色は変わり、熱中し、自らの感覚を信じ、創造性に向かって開かれていく。「万博はきっかけにすぎないのです」と中島さんは言う。アーティストの枠を超えた「人間」中島さち子さんと、無秩序を計算する建築家・小堀哲夫さんの思い描いた夢がやがて皆の夢へと成長し、クラゲ館の奇跡へとつながっていった。STEAM教育の行く末と共に、ここから生まれてくる私たちの未来に期待せずにはいられない。

※写真2,10,12,13,14:現研撮影

【前号について】

「いのちの遊び場 クラゲ館」。第1回のインタビューは、こちらをご覧ください。

【大阪・関西万博特集】クラゲ館の軌跡はどう起きたのかー小堀哲夫氏に聞く①

【中島さち子さんへのインタビューを同時掲載】

シグネチャーパビリオン「いのちの遊び場くらげ館」のプロデューサー中島さち子さんへのインタビュー記事が同時掲載されています。ぜひご覧下さい。

【大阪・関西万博特集】クラゲ館の奇跡はどう起きたのかー中島さち子氏にきく①

【大阪・関西万博特集】クラゲ館の奇跡はどう起きたのかー中島さち子氏にきく②

付記:当記事の2回の連載で掲載されている現研主任講師杉井清久による「プロローグ クラゲ館の奇跡に遭遇した証人として語りたいこと」「エピローグ クラゲ館の奇跡を私たちの未来につなぐ」は、中島さち子さんの記事においても中島さち子さんへのインタビューの前後に掲載されています。