Ⅰ.プロデューサー中島さち子さんが起こした奇跡

クラゲ館の奇跡の謎を解く~中島さち子さんインタビュー②

インタビューアー 現研主任講師 杉井清久

中島さち子氏

大阪・関西万博テーマ事業「いのちを高める」プロデューサー

ジャズピアニスト(作曲家)・数学研究者・STEAM教育者

内閣府STEM Girls Ambassador 1979年大阪生まれ

国際数学オリンピック金メダリスト

ニューヨーク大学芸術学部ITP(メディアアート)修士

東京大学理学部にて数学を専攻しつつジャズに出会い、音楽の道へ。

音楽・数学と並行して株式会社steAm や一般 社団法人steAm BAND を立ち上げ、多様な「好き」を基軸にした STEAM教育を推進。「創造性の民主化~つくる喜びを全ての人に!~」 をモットーに、八百万のクラゲ仲間と「いのちを高める」事業を推進

1.「創造性の民主化」の強烈な手応え

―小堀さんとタッグを組み、闇鍋会議やワークショップを通じてクラゲ館が出来上がってきたということがよくわかりました。

―ところで、中島さんは「創造の民主化」を掲げてここまでクラゲ館を運営されてきた訳ですが、開館から2か月を迎えた今、手応えはいかがですか。

中島: いや、すごいですよ。この間入場者が百万人を突破しました。一日に二万人以上来ていただけている。クラゲ館はそんなに大きなパビリオンではないのですが、こんなに多くの方々に来ていただけるとは小堀さんも私も想像していませんでした。小さな子からおじいちゃんおばあちゃん、車椅子の方や目の見えない方、耳の聞こえない方、いろいろな国の方々。クラゲ館は普通のミュージアムと全然違うのです。普通のミュージアムだったらもうちょっとお利口にしようとするお子様たちも、クラゲ館だとちょっと思った通りになり過ぎてしまうようで(笑)、皆走り回ったり飛び回ったり笑ったり騒いだりして。楽器にしても、ものすごい叩き方をしている。世界の楽器のコーナーに置いてある弦楽器は一日もたないですからね。頑丈に作り直して、これならいけると思っても二日しかもたないとか。メンテナンスが大変ですけど、でも勿論それでいいのです。万博ってすごいなと思いますね。これが民の力です。もうみんなやりたいようにやって!って(笑)。すごく楽しそうで、生き生きしていて。こちらも元気になります。お客様から元気をもらうのです。

5月くらいからクラゲ館でワークショップを毎日のようにやっています。ものつくりをする企業の方々が来てくれたり、大阪の高校生たちが探求の時間に来てくれて、自分の好きなことをベースにしてワークショップを作ってくれたりしています。彼らがクラゲ館に来るのは彼らの活動の発表会にあたる部分なのですが、ここに来るまでに様々な旅路があって、苦労したり、出会いがあったりして、楽しんでいます。ここに来て、皆の価値観がいいかんじに外れていくのです。今までは先生や大人の言うことを気にしながらやっていたのが、もう全く気にしなくなって(笑)、好きなようにやっている。自分の感覚を信じられるようになるのです。これはとても大事なことだと思います。クラゲ館はそういう機会を提供できているのです。

あとそれから、世界の人々とワークショップをやっています。アメリカとか、ラトビアとか、イタリアとはもう6回やりましたし、ヨルダンともやっている。彼らのパビリオンも盛況なのですが、ポイントはオープンであることだと思います。そして、コラボレーションしましょうって言ってくるのは何故か女性が多いです。世界の人々とコミュニケーションする場が必要で、大きなパビリオンを出展している国は裏側にパーティ会場を持っています。各国の交流を促していくことこそ万博ですよね。クラゲ館も地下に茶室があって、五感を開いてコミュニケーションできる交流の場所として使っています。クラゲ館自体がコラボレーションの場なのです。

2.障碍者と健常者が分け隔てなく活躍する仕掛け

―クラゲ館ではスタッフとして障碍者の方々が沢山働いていらっしゃいますが、とても生き生きと活動されているように感じました。障碍者の方にお話を聞いてみたのですが、「これまでもてなされることは多かったけれど、もてなしたことは今回が初めてです」と楽しそうにおっしゃっていました。クラゲ館で何か特別なことが起こっているかんじがしたのですが、ここについて何か取り組んでいらっしゃることはありますか?

中島: これは私たちの持論なのですが、この社会は悪気なく分断されてしまっているのではないかと考えています。それはおそらく効率化するためだったのだと思いますが、例えば普通の学校と特別支援学校が分けられていたり、普通の雇用と障碍者雇用が分けられていたり、外国籍だと家が借りられなかったりとか、子供だから、大人だから、障碍者だから、男だから、女だから等々、悪気はないけれども分断されてしまっているという現状がある訳です。

それは単純にかき混ざっていないからではないかと考えて、かき混ぜる役を作りました。「マドラー」という人々です。東大阪市に株式会社ノーサイドという重度の障碍者支援をしている会社があるのですが、そこの代表をされている中西良介さんとの出会いが大きかったです。中西さんにも入ってもらって「マドラー会」を結成して、「クラゲマドラー」になりました。そして最初は福祉の分野から開いていきました。見えない人や聞こえない人、障碍があって喋れない人等々にどんどん出会って巻き込んでいって、病院に行って入院している人に万博に参加してもらったり、大企業の方々に来ていただいて障碍者の方々と仲良くなってもらったりとかして、どんどんかき混ざっていったんです。ワークショップの中で、例えば企業の方々も建築業界とファッション業界とIT業界などの違う業界の人同士が知り合うとか、音楽家とデザイナーと技術者などの異業種の人同士が知り合うとか、そういう場に自然に障碍者も混ざり合っているのです。皆同じ人間だったという訳ですね。例えばある障碍者の女性は最初なかなか言葉が出てこなかったのですが、ゆっくり喋り始めて、1年くらいかけて周りの人々も彼女のことがわかってペースを合わせられるようになって、彼女も慣れてきて、今でもまだゆっくりですけど普通にコミュニケーションができるようになって、クラゲ館の中で重要な役割を果たしてもらっています。こんなふうに、かき混ぜて触れ合う機会を作ってあげることと、楽しく慣れていくことがよいのかなと思っています。

3.AIも「いのち」 だからこそ実感が大切

―人間は自らの身体性を外部に代替して合理化するために技術を発展させてきたと言ったのはフランスの人類学者ルロワ=グーラン(著書『身ぶりと言葉』参照)ですが、例えばA地点からB地点までの移動の際に自分の足で歩く代わりに車輪と自動車を発明して合理的に移動できるようにしたというように、人間はここまで発展してきました。そして今や自分の脳で考える代わりにAIが考えてくれるというところまで来ています。そういう世の中であるからこそ実感が大事になると考えていまして、まさに中島さんのSTEAM教育が目指されていることやクラゲ館のテーマである「いのちを高める」「創造性の民主化」が人間の実感を取り戻すための奇跡を起こしてくれているようにみえます。この辺に関してはいかがですか?

中島: よいことを指摘していただきました。私のAIに対する考えは、人間にもいろいろな人がいるように、AIも地球上に生まれた新たな生命のようなものだと思っています。

―中島さんは2021年のインタビュー記事の中でこうおっしゃられています。「万物の中に創造性が宿っていて、それをいかに引き出すか、火をつけられるかだと思います」 まさにその通りだと思っておりまして、最近生まれてきたAIも万物の中の一つであり、創造性が宿っているものかもしれませんね。

中島: 例えば大阪の人はよく「飴ちゃん」って言うじゃないですか。「飴」に「ちゃん」を付ける。また、「ご馳走様」って言いますよね。「ご馳走」に「様」を付けて。こういう日本人の考え方ってすごくいいと思います。飴やご馳走は人間ではないのに、そこに創造性が宿っていると考えている。

昔は人間にも奴隷制度みたいなものが存在していて、与える/与えられるという関係に分け隔てられていたのですが、その後みんな同じ人間だよねということになってきた。では例えばペットはどうですか? ペットは皆大事にしますし、創造性が宿っているかんじもします。ではコオロギはどうでしょう。コオロギのような虫になってくると、なかなか難しくなってきますよね。

AIって人間に似ていると思います。計算速度はAIの方が速いですが、人間はありとあらゆるセンサーを持っているので、例えばあの人が今こんなかんじで頷いたとか、この人はこういう状況で泣くとか、今空気が変わったとか、意識せずともいろいろなことに気付いたりします。これって、体験できているかどうかによると思うのです。同じ人間でも体験の幅がすごく広い場合もあり、狭い場合もある。同じ体験をしたとしても感じ取れる人もいれば、感じ取れない人もいる。AIの場合もこれと同じことだと思います。AIは完璧ではなくて、人間と同じように間違えることもあるし、バイアスがかかることもあるし、考えがすれ違ってしまうこともある。だから人間と同じように育て方が大事だし、学び方も大事。AIによっていろいろなものがデータ化されるというのは面白いですが、データ化してあげないとAIは捉えづらい訳ですよね。だから、AIにとって最もデータ化しづらい部分である実感というものは、これからとても大事になってくると思います。人間の五感とか身体性に関わる実感。そう考えると、小堀さんがやっていることもまさにこの部分ですね。

―中島さんが「創造の民主化」として推進されているSTEAM教育やクラゲ館は、この「実感」に向かってどんどん開いていって、奇跡を起こしているのではないですか。

中島: 全身の感覚を開くことは重要です。ただし、多様なのです。例えば、皆で歌を歌いましょうと言った時に、歌いたい人もいれば歌いたくない人もいる。歌わないで大人しくしていたい人もいるのです。ありとあらゆる人がいる。AIも含めて、ありとあらゆる命が。そうして、ある種そのまんまというか、多様のままで変わり続けるのが命なのです。そこに対して開いていくことができるか否かということだと思います。

―今中島さんがおっしゃられている「開く」という言葉は、小堀さんのキーワードでもあると思います。建築を建てる時に、お客様に向かって「開く」、従業員に向かって「開く」、地域の人に向かって「開く」、環境に向かって「開く」というように、これまで閉じられていた建築を「開く」というのが小堀さんの建築ですよね。

中島: 万博に行って世界のいろいろな人々と出会う訳ですが、それこそ開いている人たちが多い訳です。多様性は面白いとよく言っているのですが、違うものに出会うことってすごく面白いのです。でも、閉じることもあっていいと思います。時には集中して閉じたい時だってあっていい。例えばクラゲ館の地下にしつらえた茶室は、ある意味閉じた空間です。なので、開く/閉じるの行ったり来たりですよね。開くことを赦すこと。また、閉じることも赦すこと。それが本当の意味の「開く」ということではないでしょうか。

それから、世の中が効率性ばかりじゃない時代に入ったのは間違いないと思います。

4.開いて、かき混ぜて、歓びの世界へ

―そうですよね。しかし、まだ世の中の大多数の人は効率性の世界にいると思います。そこから次の実感を求める世界にいかに進めるかだと思っていて、それを中島さんが推進されていますよね。

中島: 私は場の力も大きいと思っています。小堀さんの建築がすごいのは、直線も直角もほとんど無いのです。そうすると、自ずと揺らいできます。思考が「何をやってもいい」というふうになってくるのです。真面目にならないというか、なりようがないというか。自然の森の中に行ったら直線などどこにも無いですよね。プリミティブな場ではゆらぎがある。しかし、人間が建築を作る時には四角形とか直角とか直線で作る方が楽なので、ゆらぎが無くなってしまう。小堀さんの建築は建てるのが難しいけれど(笑)、このゆらぎを取り戻す建築なのです。

あともう一つ言えるのは、多様な場ということです。このことはすごく大事で、場だけでなく仕組みに関しても同じことが言えると思っています。例えば学校という仕組みでは、決まったカリキュラムがあって決まった教科があって決まった担任がいて、はい次はこの教科のこの授業ですよというふうに決まっている訳ですが、これが全部ゆらいだとしたらどうなるか。自由に自分なりに場を選んで人も選んで学べるような、多様な選び方ができる仕組みって何だろうか。これから、デジタル・テクノロジーやAIなども一緒になってそういった仕組みを作れるのではないかと思っています。

今回の万博のテーマが「いのち」になってよかったと思っています。人間だけではなく、他の動物もそうだし、植物もそうだし、机や椅子もそうだし、コンピューターもAIもそう。この多様ないのちが輝くことができる。社会の在り方を考えた時に、法律とか仕組みの作り方からして、今後大きくゆらいでくるのではないかと思っています。でも、過去を全部否定するということではなくて、過去をヒントにしながら未来を創っていく。この万博を期に、皆が模索を始める。いろいろな形でアイディアが出てくる。最初から法律を作ろうとか言い出すと難しいですが、まずは楽しく(笑)、皆が楽しんでいるところから変わってくると思っています。

そうした時に、音楽や食事などの文化がとても大事になってくると思います。現状は文系とか理系とかに分かれてしまっている訳ですが、もったいないですよね。これも効率を追求した結果そうなってしまっていると思います。数学だって面白いし、脳科学だって面白い。しかし、分断されている。もったいない。正しい/正しくないとか、早い/遅いということではなくて、面白い/面白くないという、そういう歓びの世界に行けるといいなと思います。開いて、かき混ぜて、混ざり合って。

クラゲ館に来ていただいてわかったと思いますが、楽しくて面白いことを、実感を持って、皆当たり前のようにやっています。大変な障害を抱えた方も含めて、気づいたら混ざり合っている。分かれていない。最終的には、私たちは全員がマイノリティなのです。

エピローグ

クラゲ館の奇跡を私たちの未来につなぐ

プロデューサー中島さち子さんと建築家小堀哲夫さんにインタビューを行った後、筆者は再び大阪・関西万博のクラゲ館を訪れた。クラゲの絵をベースにしたカラフルな柄のユニフォームを纏ったスタッフの皆さんが、元気に挨拶をしてくれる。このチュニックと言われるユニフォームはウェディングドレスデザイナー水野信四郎さんによるもので、自由に着こなせるのが特徴なのだそうだ。スタッフの皆さんの笑顔が絶えない。健常者も障碍者も分け隔てられることなく皆生き生きとしていて、尊重し合って仕事に取り組んでいらっしゃることが伝わってくる。こんなふうに、互いを開いてかき混ぜる「マドラー」の効果が日常化しているのだ。これまで「もてなされる」側だった障碍者の方々が「もてなす」側へ回って、健常者と自然に交じり合って頑張っている。

「いのちのゆらぎ場」に行くと、「創造の木」の下では相変わらず子供たちも大人たちも嬉々として楽器の演奏に夢中になっている光景が見られた。来場者による自由な楽器演奏による協奏は留まることを知らない。大阪・関西万博の他のパビリオンにおいても観客参加型の展示が多数見られたが、その多くが決められた導線に沿ったシナリオに基づくものであった。曰く、「皆が命の大切さを感じていることがわかりました」「皆で協力して地球環境を守りましょう」といった結論に帰結するものである。しかし、クラゲ館はそういった結論へ導いたりしない。「いのちのゆらぎ場」の熱中と協奏の先に、何か一つの正しい結論があるという訳ではないのだ。クラゲ館のプロデューサー中島さち子さんと建築家小堀哲夫さんは来場者を一つの正しい結論へ導こうとしていないし、来場者も正しさなど求めていない。正しさどころか、結論も解答も求めていない。ただ夢中になっているのだ。「自分の感覚を信じられるようになるんです」と中島さんは言った。正しいか正しくないかではなく、面白いか面白くないか。自分の中にある感覚を呼び覚まし、信じることができるようになるか否か。楽器の演奏を通じて身体が自然に踊り出し、夢中になってしまうことがその第一歩なのだ。

「創造の木」に近寄ってみた。するとそこには、これまでクラゲ館の建築に関わってきた人々が書き込んだカラフルな木々たちが見えてきた。1万人以上がかかわったというワークショップの跡であった。彼らの思いが「創造の木」を形作り、クラゲ館を構成している。彼らの思いが、この木の下に集う人々に「やっちゃっていいんだ」という雰囲気を醸し出している。

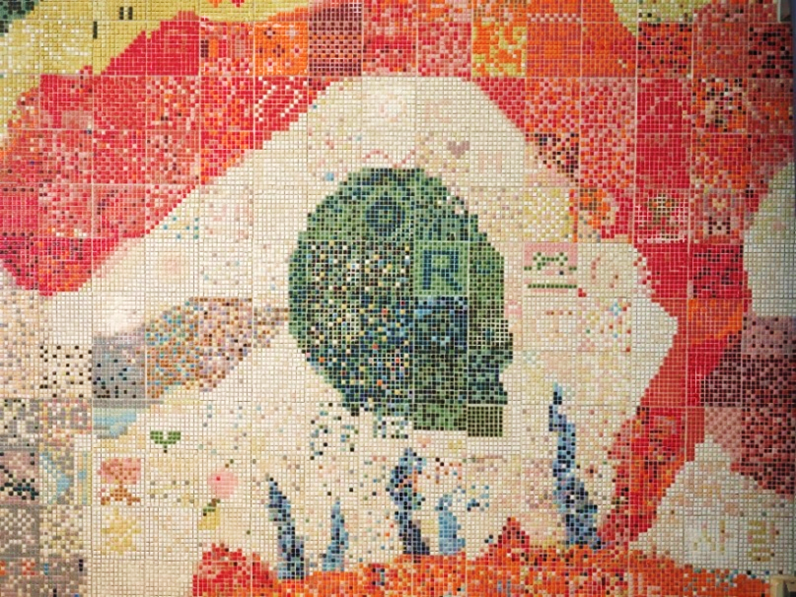

改めてクラゲ館を構成している壁を見る。小堀さんに紹介していただいたモザイクが壮大なシンフォニーを奏でている。千校に及ぶ学校の方々が思い思いに自由に製作したモザイク。それは一見無秩序のように見えるけれども、計画的に計算されたデザインなのだ。

中島さち子プロデューサーが目論んだ「いのちの高まり」「創造性の民主化」は、このような仕組みで発生していた。クラゲ館を共に創ること。クラゲ館で共に遊ぶこと。人々の目の色は変わり、熱中し、自らの感覚を信じ、創造性に向かって開かれていく。「万博はきっかけにすぎないのです」と中島さんは言う。アーティストの枠を超えた「人間」中島さち子さんと、無秩序を計算する建築家・小堀哲夫さんの思い描いた夢がやがて皆の夢へと成長し、クラゲ館の奇跡へとつながっていった。STEAM教育の行く末と共に、ここから生まれてくる私たちの未来に期待せずにはいられない。

※写真1,2,4,5,6,8:クラゲ館提供

※写真3,7,9,10,11:現研撮影

【前号について】

「いのちの遊び場 クラゲ館」。第1回のインタビューはこちらをご覧ください。

【大阪・関西万博特集】クラゲ館の奇跡はどう起きたのかー中島さち子氏にきく①

【小堀哲夫さんへのインタビューを同時掲載】

クラゲ館を設計し、中島さち子さんと共にくらげ館の奇跡を起こした建築家小堀哲夫さんへのインタビュー記事が同時掲載されています。ぜひご覧下さい。

【大阪・関西万博特集】クラゲ館の奇跡はどう起きたのかー小堀哲夫氏にきく①

【大阪・関西万博特集】クラゲ館の奇跡はどう起きたのかー小堀哲夫氏にきく②

付記:当記事の2回の連載で掲載されている現研主任講師杉井清久による「プロローグ クラゲ館の奇跡に遭遇した証人として語りたいこと」「エピローグ クラゲ館の奇跡を私たちの未来につなぐ」は、小堀哲夫さんの記事においても小堀哲夫さんへのインタビューの前後に掲載されています。