Ⅰ.プロデューサー中島さち子さんが起こした奇跡

プロローグ

クラゲ館の奇跡に遭遇した証人として語りたいこと

現研主任講師 杉井清久

1.場を開くことによって起こる創造性の誘発

大阪・関西万博のほぼ中央に、8人のプロデューサーの手による8つのシグネチャー・パビリオンが配置されている。その中に、軟体動物のような形をしたおよそパビリオンらしくない建物がある。訪れる人は後を絶たず、平日の昼間だというのに小学生以下の子供たちの割合が多い。数えてみると、万博会場入口では10%強だった子供たちの人数が、その軟体動物のような建物を訪れているのは20%強とおおよそ2倍。老若男女の中でも、特に子供たちに大人気のパビリオンである。

そのパビリオンの名前は「いのちの遊び場 クラゲ館」愛称「クラゲ館」という。波のようにうねった形状の屋根はクラゲを模しているのだ。来場者は次々と「プレイマウンテン」と名付けられた丘の間のスロープを登っていく。登っている途中で、何やら面白いものを発見する。地面から生えている白くて柔らかい触手が、幾つも頭をもたげている。

「触って」と訴えているようだ。子供たちが触ると、大人たちも触り始める。ぷにゅぷにゅで、ブラブラ揺れて、シャカシャカ音がする。変なの。なにこれ。不思議だね。これがクラゲの手なのかな。「振るーと」と呼ばれている白色のシリコンでできたこの仕掛けは一種の楽器で、人々を触れる行為へといざなっている。

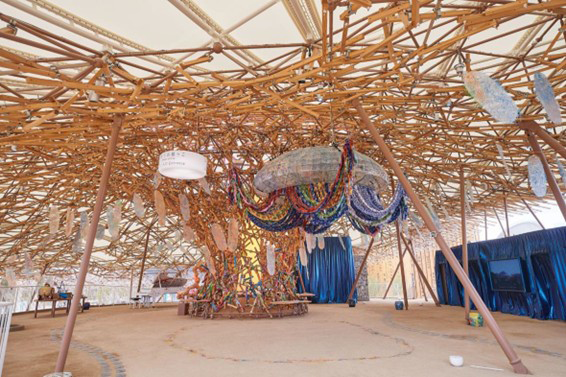

丘の途中に流れている清流「土と水のカーテン」を抜けると、「いのちのゆらぎ場」に達する。外から地続きで、半分屋外になっている広場。白い幕の天井から漏れてくるゆるやかな自然光に溢れた、クラゲのような形をした屋根の下である。入っていくと、大きな木にめぐり会う。建築物としてはこの木が柱となってクラゲの形の屋根を支えているという構造なのだが、まさにその大木にようやくめぐり会えたというかんじがするのである。

「創造の木」と名付けられたその木は、これまでクラゲ館を作り上げてきた人々の思いを記した沢山の短冊を衣装のように身にまとっている。そしてどっしりと根を据えて、私たちを迎えてくれる。

そこで、奇跡が起こっていた。子供たちの目の色が違う。動きが違う。勢いが違う。置いてあるカリンバに触って、音を出してみる。ポロンポロンと音がする。太鼓を叩いてみる。ドンドンと鳴る。木琴を弾いてみる。ポコポコとかわいらしい音。中央には沢山のクラゲが描かれた「希望のピアノ」があって、触ってみるとピアノの澄んだ音色が聴こえ出す。アコースティック楽器だけではない。絵をかざすとその絵の音が出て来る「ごちゃまぜオーケストラ」、数学から生み出された特殊な形状で七色に発光しながら不思議な音を出す電子楽器「角命(Kaku-Mei)」、テーブル上のゲルを掌で押さえると温かな音が出てくる楽器「音色(On-Shoku)」、足で踏むとパイプオルガンのような低い音が出る楽器「転生オルガン」。ブーブー、ポンポン、ヒャラヒャラ、チャカポコ、ポロンポロン。もう止まらないのだ。子供たちだけではない。お母さんもお父さんも、おじいさんもおばあさんも、若いカップルも、中学生も高校生も。皆が目の色を変えて、熱中し、音を出している。こんなふうに何でも触ってよくて何でも音を出していいパビリオンなんて他に無い。大抵はお母さんが興味の塊になっている子供に向かって「触っちゃダメよ!」と必死で止めなければならなくなる。しかし、ここではそんな心配はいらない。自分の好奇心が大人から止められないことがわかると、子供は更に目の色を変えてエキサイトする。思い切りやってみる。思い切りやると楽しい。楽しくて仕方ない。子供のそんな様子を見ていると、大人だって触りたくなる。触りたくてムズムズしてくる。この楽器どんな音がするのかな? 触ってみたいな。弾いてみたいな。気が付くと、そこここで子供と一緒にセッションが始まっている。どんな音が出た? こんな音? あらかわいいね。こっちはこんな音。あら楽しい。そんな具合に大合奏が始まって、もう留まることを知らない。

そうなってくると広場は騒音で溢れてしまい、耳を塞ぎたくなってしまうだろうと思うかもしれない。しかし不思議とそうならないのだ。理由の一つは、この広場が外に向かって開かれていること。後述するが、これがこのパビリオンを設計した建築家小堀哲夫さんによる建築の最大の特徴で、「開く」というキーワードで示される。小堀さんの建築は外部環境へ開かれており、万博会場に向かって吹き込んでくる海風を「土と水のカーテン」から入り込ませ、反対側へと吹き抜けさせる。実際に会場にいると常に風の流れがあり、広場の体感温度を下げると共に、会場内に溢れる楽器の音を低減させている。

そしてもう一つの理由は、メディアアーティストでSTEAM教育家、そしてジャズピアニストでもあるプロデューサー中島さち子さんらクラゲチーム(steAm)の音響設計によるものだ。原始的なアコースティック楽器が出す響きと、先進的な電子楽器が発する音色を、互いに不快な音にさせないように配置している。それだけでなく、クラゲの大木の根元から広場全体に発せられている音が管内の音を調和させている。これ自体「クラゲWAVE」と呼ばれる楽器になっており、来場者は遊んでいるうちに、いつの間にか6体のクラゲの拍動とも呼応し、会場全体の音や光に影響を与える(演奏する)ことができる。いいかんじの和音になったり、組み合わせによって時には不協和音になったりもするが、まるでクラゲの体内で聴いている音のように安心感のある通底音が奏でられているのだ。このクラゲの音が来場者の鳴らす様々な楽器の音を調停する効果を発揮し、皆を優しく導いている。ちなみに中島さんは、このクラゲ館の協奏状態を「いのちの楽器」と表現している。

以上は半屋外になっているクラゲ館の地上部分で実施されており、誰でも予約無しで入場して体験することができる。お客様の滞在時間は伸びに伸び、60分以上の方もいるそうだ。しかし、これまでほとんど入場制限には至っていない。これは導線の設計がよいことと、広場の大きさに対する楽器配置のバランスがよいためだと思われる。満足度が高いのは言うまでもなく、特に子供たちの「またあそこに行きたい!」というリピートが絶えない。

2.「わたしを聞く」「わたしを祝う」という体験

ところで、クラゲ館には要予約のスペシャル体験枠がある。クラゲの大木の下の地下室で行われる、一回につき35人しか体験できない「いのちの根っこ」と命名された体験ツアーである。

幸運にも予約できた人は、創造の木の根っこに行く。根っこなので土の中にある地下空間という設定だ。そこは暗闇で、いろいろな音が聴こえてくる。風が奏でるエオリアンハープの音色、コウモリが発する超音波、水の中の音、森の音、焚火の音、ベトナム少数民族による金属打楽器ゴングの音。音文化研究者である柳沢英輔さんがフィールドレコーディングをされたという極上の音源が、最高峰の音響設備によってまるで実物のコウモリやベトナムの音楽隊が目の前を通り過ぎていくかのようにリアルに耳に届いてくる。しかし、それらの音は微妙だ。良い音なのだが、大きな音でも、派手な音でもない。微妙な音なのだ。どこから聴こえてくるのかわからない。だから耳を澄ます。耳を澄まして聴こうとする。考えてみると、こんなふうに耳を澄ますのはいつぶりだったろうか。耳を澄ますのはとても久しぶりだ。いやもしかしたらこんなふうに耳を澄ましたことなんて今まで一度も無かったのかもしれない。そんなふうに思う。暗闇の中でただただ全身の耳を澄ます。この体験は「わたしを聴く」と名付けられている。耳を澄ましていると、コウモリの羽音や風の音と共に、自分の心音が聴こえてくる気がしてくる。スピーカーから流れている水の音が、自分の血管の中を流れている血液の音なのではないかと思えてくる。静かである。しかし同時に騒々しくもある。内と外の区別がつかなくなる。どこまでが自分で、どこからが環境なのか。聴覚を通して脳内と心をくすぐられるような、音に集中していると足元が救われて実存が脅かされるような、ぞくぞくする、とても不思議な体験だ。座っている根っこも音に合わせて揺れ響き、振動も含めて音が自分の中を通っていく。自分の音ってこんな音なのかな、と思い始めた頃、次の体験への扉が開く。

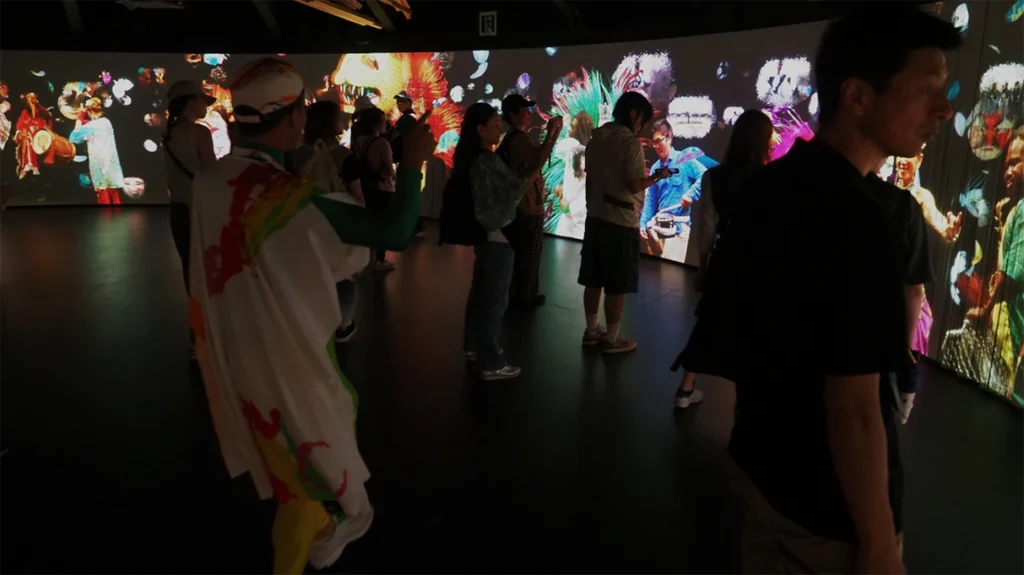

次の部屋へ導かれると、そこには360度の大画面が周囲にぐるりと張り巡らされている。最初はクラゲたちと遊ぶ。手を広げたり背を伸ばしたり・・・クラゲが自分に合わせて動いたり動かなかったり。「わたしを聴く」で落ち着き払った自分の心を癒してくれるように、大丈夫だよ、君一人じゃないんだよ、と語り掛けるように、自分を取り囲んだ周囲の映像がゆっくりとしたペースで、しかし着実に明るさを増し、賑やかになっていく。クラゲが泳いでいる。沢山のクラゲがとても綺麗だ。そして日本各地のお祭りの映像が映りこんでくる。日本だけじゃない、世界のお祭りの映像。まるで思い出のように、お祭りの音が鳴っては消え、また鳴っては消えていく。とにかく壮大で美しく、いのちを感じる。(世界やアイヌを含む17種類のお祭り・郷土芸能から5つがランダムで選ばれているのだという。)やがてゆっくりとした調子でお囃子が始まる。しかし、どこの国のものなのかよくわからない。聞いたことが無い。聞いたことが無いのだけれど、これはお囃子だ。それだけはわかる。ちょっとジャズも入っている。これはあらかじめ録音されていたクラゲバンドの楽曲で(後からわかったことだが、この曲は中島さち子さんが作曲された曲「いのちの旅」だという)、そこに現場にいるクラゲバンドの方々の生演奏が即興で被せられていく。やっぱり生演奏はすごい。パーカッショニストが放つ1音1音の打音が、それまで静かになっていた自分の心を励ますように響いていく。1音1音に勇気付けられ、調子が上がっていくのがわかる。お囃子のテンポが徐々に上がる。周囲の映像では、世界の”お祭り”の主人公たちが共演を始めている。多様な方々が現れる。ブラジルもセネガルもメキシコも沖縄もチベットも韓国も車椅子の方も赤ちゃんも中島さんも河内音頭のおばちゃまも。クラゲも踊る。世界のお祭りで踊る。映像が周囲を回り出す。参加者も回り出す。そうか、これはパレードだ。世界の祭りのパレード。歩き出すと自然と身体が動いて、リズムを取り始める。そこにクラゲバンドの演奏が畳みかけてくる。皆が踊る。世界が踊る。かくいう私も、動画を撮っているのも忘れて踊り出してしまっていた。動画を撮ることなんかもうどうでもよくなってしまっていた。それがお祭りだった。周囲が暗い状態のまま保たれていたので、周りの他の参加者はよく見えなかった。だからこそ、自分が踊り出しても恥ずかしくなかった。いいじゃないか。踊るんだ。そうして、お囃子が最高潮に達し、祭りが絶好調に達し、参加者も多分全員が満面の笑顔になって、「わたしを祝う」体験が終わる。拍手が巻き起こる。ブラボー!

以上が、クラゲ館の地下で行われている体験だ。クラゲ館のテーマは「いのちを高める」である。プロデューサーの中島さち子さんや建築家の小堀哲夫さんは「いのちの高まりとは何か」について、闇鍋会議(コンセプト立案の為に何度も開催された有識者との企画会議がこのように呼ばれていた)と、何十回も開かれた関係者とのワークショップの中で、このことについて腹落ちするまでとことん語り合ったという。その結論として導き出されたものがクラゲ館であり、その根っこで繰り広げられているこの体験である。「わたしを聴く」で静粛にじっくりと自分の中へと耳を傾け、一転して「わたしを祝う」で自分を讃え、祝福し、思わず踊り出してしまった所で体験が終わる。それは熟練のミュージシャンたちによる音楽ライブの体験そのものでもあるし、また、主体者として深く係わるお祭りの体験そのものでもある。「いのちの高まり」とはこういうことか。なるほど。この体験は自分の身体が意識せずとも踊り出してしまうという状態にならなければわからないだろう。非常に個人的で主観的な体験なのだが、同時に、その会場にいる人々、また、映像に映っている全世界のお祭り参加者と共に心のボルテージが上昇し、「いのちが高まった」という不思議な体験なのであった。

クラゲ館の奇跡の謎を解く~中島さち子さんインタビュー①

インタビューアー:杉井清久

中島さち子氏

大阪・関西万博テーマ事業「いのちを高める」プロデューサー

ジャズピアニスト(作曲家)・数学研究者・STEAM教育者

内閣府STEM Girls Ambassador 1979年大阪生まれ

国際数学オリンピック金メダリスト

ニューヨーク大学芸術学部ITP(メディアアート)修士

東京大学理学部にて数学を専攻しつつジャズに出会い、音楽の道へ。

音楽・数学と並行して株式会社steAm や一般 社団法人steAm BAND を立ち上げ、多様な「好き」を基軸にした STEAM教育を推進。「創造性の民主化~つくる喜びを全ての人に!~」 をモットーに、八百万のクラゲ仲間と「いのちを高める」事業を推進

1.「人間」中島さち子さんが万博テーマ事業プロデューサーに就任

―先日クラゲ館に行かせていただいて、奇跡が起こっている状態を目の当たりにしました。中島さんは国際数学オリンピックで金メダルを受賞した数学者であり、ジャズピアニストで作曲家でもあり、STEAM教育(科学Science、技術Technology、工学Engineering、アートArt、数学Mathematicsを融合させ創造性を促す教育)を推進する教育者でもあります。そんな中島さんがどのようにしてこの奇跡に辿り着かれたかをお伺いしたく存じます。

―まず、中島さんがどのようにして大阪・関西万博のプロデューサーになっていったのか教えていただけますか。

中島: コロナ禍の前、まだ私がニューヨークにいた頃に、事務局の方からお声かけいただきました。最初は万博にプロデューサーを置くということ自体まだ決まっておらず、私は教育業界からの助言者という形で万博に関わっていきました。

私は岡本太郎さんが好きなんです。彼が成し遂げた仕事はアーティストの領域を超えていると思います。アーティストのクリエーションは自分主体になることが普通なのですが、岡本太郎さんはそうではなく、万博というありとあらゆる人が関わる公的で世界最大級のイベントにおいて、アーティストという領域を遥かに超えたスタンスで挑戦していった人です。1970年の大阪万博は「進歩と調和」がテーマだったのですが、彼がやっていることはどこか反逆的です。丹下健三さんが設計した大屋根を突き破って屹立する太陽の塔。中に入ると生命の樹があって、下の方に原子生物がグワッといたりして、上に上がっていくとだんだん進化して人間に近づいていくのですが、ちょっと貧相な感じになってきて。人間って何だろう、生物の進化って何だろう、と考えることになる訳です。これは岡本太郎による万博とは何なのかを問い直す試みなのだけれども、でもそのこと自体が非常に万博的でもある。民の力が爆発するイベントにおいて、万博らしからぬ万博、反万博という万博のあり方を示して、その信念や莫大なエネルギーを種に、最終的にはお金も政治も動かして、やり遂げていく。そして万博には空前の来場者が押し寄せ、大成功となります。当時訪れた人は今でもあのすごさを語ってくれるのですが、多くの人々に夢を見せて、人生を変える程のインパクトを与えている。すごく面白いですよね。私は、自分が行き詰まった時によく岡本太郎さんを思い出すのです。彼は職業を聞かれた時に、「本職?(アーティストではなく)人間だ」と答えていますが、彼の1970年の万博への取り組みこそ、アーティストの枠を超えた「人間」岡本太郎さんだと思います。

私はピアニストとか作曲家、数学者などをやっていますが、職業としてはやっぱり「人間」です。いろいろな好きなものがあって、人生は一回しかないのかどうかまだわからないですけれど(笑)、自分自身がやりたいことが沢山あって、音楽とか数学とかももっとやりたいですし、それとはまた違う目線で社会や世界の中で何ができるのかというふうに考えた時に、万博という公益性の高い仕事をやらせていただくのはとても面白い!と思いました。自分というフィルターを通して、結局は八百万のいのちみんなで作り出す、まさに「多様ないのちが輝く未来社会」のモデルを、そのプロセスも含めて体験的にプレイフルに(恐れ多くもまるで奈良の大仏様建立の時のような民の精神性で)提示できるのではないか・・・と。ですので、万博のシグネチャー・パビリオンのプロデューサーのお話をいただいた時はとてもワクワクしました。そうして、2020年7月に大阪・関西万博テーマ事業のプロデューサーの一人として、正式発表に至りました。

2.闇鍋会議からクラゲ館が誕生

―クラゲ館は良い意味で、万博のパビリオンの中でも最もパビリオンらしくないパビリオンになっていると感じました。中島さんがプロデューサーのお仕事を受けると決断した後、どのようにしてこのクラゲ館へ行きついたのでしょうか。

中島: クラゲ館の製作には、ワークショップなどを通じてこれまでに一万人以上の方々に関わってもらっています。そんな中で、キーパーソンの一人はやっぱり建築家の小堀哲夫さんです。

小堀さんとは2020年から闇鍋会議と名付けた謎の会議をずっとやってきました。私も小堀さんも、生きていないただの箱を作っても意味が無いと思っていました。建物を作るのではなく、場を作る。毎回決まりきった同じことが起こっているのではなく、毎回違ういろいろなことが起こり得る場。いろいろな意味の遊びが大事で、しかも毎回違うゆらぎを持っている。それを受け入れてくれるようなアベイラブルな空間。アベイラブルというのは、そこで何をしてもいいというような、受け入れられているような空間。そういうものを作ろうという考えが、私や小堀さんだけでなく闇鍋会議に関わってくださった人たち全員の中から出てきて、自然と半屋外の空間になりました。

私は昨今のAIやデジタルのような先進技術に対しても興味がありますしとても面白いものだと思っているのですが、今回の万博パビリオンでは技術礼賛という方向ではなく技術と共に生きているという方向、もっと有機的な、生きていることの面白さを追求していく方向にしたいと思いました。そうして、原始的で身体的なものが大事だということになって、それこそポッカリと、誰からともなくクラゲが浮かんできたのです。でもクラゲ自体にはあまり意味がないと言いますか、言葉で説明しきれない何かだったりする訳です。

3.全員参加の建築を実現する建築家・小堀哲夫さん登場

―お話の中に建築家の小堀哲夫さんが出てきました。このお仕事の前から小堀さんとは一緒にお仕事をされていたのでしょうか。小堀さんとはどのようにしてお知り合いになったのでしょうか。

中島: 小堀さんとお仕事をさせていただくのは今回が初めてです。

2018年の4月に「日本子ども学会」が開かれた時に、同志社女子大学の上田信之特任教授と共に建築家の小堀哲夫さんが登壇されました。この時に建築の話をしてくれたのです。山口県の梅光学院大学のお話(※小堀哲夫さんとのインタビュー記事に詳細を記述します)をしてくれたのですが、小堀さんの建築の作り方がもう面白くて。普通の大学にはきちんと区切られた教室があって、きちんと区切られた教授室がある訳ですが、その区切りを無くしてしまったそうなのです。学びの場が変わろうとしている昨今、まさに揺らぎのある遊びを作り出している訳です。最初は反対の声もあったみたいなのですが、ワークショップで先生も生徒も事務局も集まって喧々諤々の議論をする中で、未来の大学は開かれるべきだ、教室も教授室も開かれるべきだ、というふうになって、最終的に教室と教授室の壁が無くなったということです。このお話を伺って、すごく面白いと思いました。小堀さんはこういう作り方をします。まさに遊びだし、学びだし、創造ですよね。小堀建築の特徴は、完成した後に関わった人全員が「自分が作りました」って言い出すところなのです(笑)。

ですから、私は万博のパビリオンのお話をいただいた時に、最初から小堀さんにお願いしたいと思っていました。私から見ますと小堀さんはある種の天才ですけれど、天才って書くと絶対削除してくれって言われるのですが(笑)、もうそのまんまの五歳児みたいな状態で、ひたすらずっと絵を描いてる人です。黙々と問いをやり続けて、アイディアを空想し、素朴にワークショップをやり続けて、全員の想いとして建築を実現していく。小堀さんの建築はどれも普通にありそうなものではないのです。皆が関わり合っていて、生き生きしていて。私はよく「創造の民主化」と言っているのですが、まさにそういうことが小堀さんの建築で起こっています。関わった人全員にスポットライトが当たって、しかもそれが固定しない。「やっちゃっていいんだ」というかんじが常にあって、全員から創造が生まれ続ける。これが小堀さんの建築です。これはもう、一緒にやるしかないですよね(笑)。

※写真1,2,4,5,6,7,14,15,16:クラゲ館提供

※写真3,8,9,10,11,12,13:現研撮影

【次号について】

「いのちの遊び場 クラゲ館」。第2回のインタビューこちらをご覧ください。

【大阪・関西万博特集】クラゲ館の奇跡はどう起きたのかー中島さち子氏にきく②

【小堀哲夫さんへのインタビューを同時掲載】

クラゲ館を設計し、中島さち子さんと共にくらげ館の奇跡を起こした建築家小堀哲夫さんへのインタビュー記事が同時掲載されています。ぜひご覧下さい。

【大阪・関西万博特集】クラゲ館の奇跡はどう起きたのかー小堀哲夫氏にきく①

【大阪・関西万博特集】クラゲ館の奇跡はどう起きたのかー小堀哲夫氏にきく②

付記:当記事の2回の連載で掲載されている現研主任講師杉井清久による「プロローグ クラゲ館の奇跡に遭遇した証人として語りたいこと」「エピローグ クラゲ館の奇跡を私たちの未来につなぐ」は、小堀哲夫さんの記事においても小堀哲夫さんへのインタビューの前後に掲載されています。