ジャーナリスト 現研客員研究員 中村尚樹

第2回 暮らしとビジネスの未来

2075年の暮らし

未来の家のリビングルームで、少女と祖母がケーキを食べながらくつろいでいる。少女の名前は「カナ」。祖母がカナに問いかける。

「きょうはどんなおうちがいい?」

「う~んとね、海にすっごく近いところがいい!」

“住まいAI”が返事をする。

「かしこまりました」

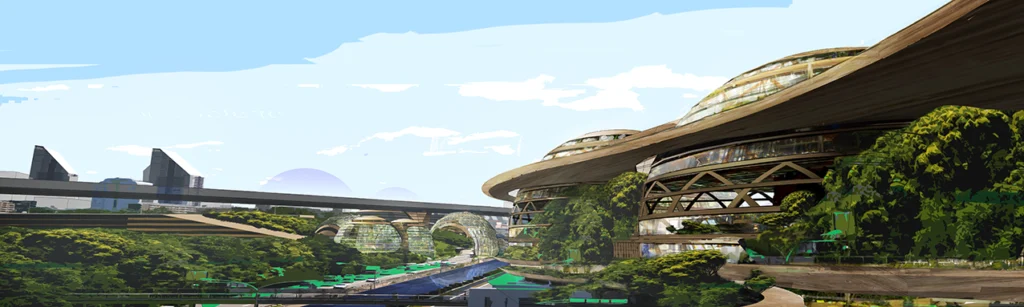

すると、それまでの部屋の様子が一気に変わり、広々とした窓から臨むのはリゾート地のような海が広がる風景である。未来の家では間取りや家具の配置、さらに外の景色など自然環境も自由に変化させることができるのだ。シグネチャーパビリオン「いのちの未来」で展示される50年後の暮らしのひとコマである。

前回に引き続き、大阪大学大学院教授の石黒浩さんがプロデューサーを務めるシグネチャーパビリオンについて述べていきたい。今回の切り口は、暮らしとビジネスの未来である。

共創ミーティング

シグネチャーパビリオンは、万博の理念「いのち輝く未来社会のデザイン」を象徴する中核事業であり、公共性と創造性の両立が求められている。そのため、企業のブランディングや商業的色彩を抑えつつ、社会的意義に共感する企業が支援する形がとられている。

その前提で特に石黒さんが留意したのは、万博でいろんなものを見て、いろんなバックボーンを持った人と話をして、未来をどういう風に作っていけばいいのかということをみんなで議論し、みんなで考える場とすることだ。

それは来館者だけにとどまらない。そこで石黒さんは、ゾーン2の50年後の未来について協賛企業の若手メンバーと一緒に考える場として「共創ミーティング」を立ち上げた。それも単発の会合ではなく、3年をかけた長期プロジェクトとして、未来の製品を考案していったのだ。

共創ミーティングには、パビリオンに協賛する企業や社団法人の7団体からあわせて約50人が参加した。メンバーの条件は若手中心、男女比半々とし、第1タームでは企業横断的にグループを作って50年後の未来の姿について自由に討論した。これを踏まえて第2タームでは各協賛企業や団体で、50年後の社会を踏まえた様々なプロダクトを提案してもらった。そして第3タームで、未来の製品を具体化していった。

住まいと暮らしの未来

ミーティングに参加した企業の中で、最初にご紹介したいのが、「いのちの未来」の設計協力、施工で現物協賛した長谷工グループである。長谷工コーポレーション(以下、長谷工)は日本のマンション建設におけるリーディングカンパニーで、販売・管理・修繕など、マンションに関わる事業をグループで一貫して行っている。

長谷工グループの若手メンバーは「学習したり自己修復できたり意思疎通ができたりと『生き物』のようになっている」(*3)家を目指した。その具体化が、冒頭にご紹介したプロダクトだ。概要は以下の通りである。

<住まいAI>

居住者との接点となるのが“住まいAI”だ。姿や大きさは利用者の希望通りに変化する。家の中のコンディション調整をするだけでなく、居住者の思考や嗜好、行動、こころを学習し、家事や育児、介護、それに健康管理など、生活を多角的にサポートすることで、誰もが快適で心豊かに自分らしい暮らしができるようにする。住まいがAIによって適応進化することで、年がたつにつれて、その価値が向上することにもなる。

<Adjustension Home>

ライフスタイルや家族構成の変化、利用シーンに合わせ、電気で硬化するテキスタイル(織物)の壁で居住者が自在に間取りを変更することができる。外壁や窓は、日射や風を調整して取り込み、湿度や空気の質など室内環境を最適化する。壁がスクリーンに変化することで、居室が360度シアターになり、空気やにおいも含めて思い出の場所や憧れの場所をリアルに再現する。

さらに窓や扉が物理的に離れた場所やメタバースとつながる入口になり、居住者はあらゆる場所に瞬時にアクセス可能となる。

(ちなみに“Adjustension”とは、“Adjust”「調整」と“Extension”「拡張」を組み合わせた造語だろう。“アジャステンション・ホーム”と口に出してみると、なんとなく未来的に感じられて面白い。)

<循環共生型マンション>

高性能水循環システムや家庭ごみ再資源化システムなどにより資源・エネルギーを循環させて環境負荷を極限まで抑え、さらに周辺環境に働きかけ改善していく未来のマンション。太陽光や風の利用を自動で最適化し、自然と共生する。アバターやロボットなどのシェアリングを積極的に進める。余剰エネルギーや各循環システム、モビリティなどは地域住民ともシェアリングし、周辺の快適性向上に寄与する。

石黒さんは、共創ミーティングとは別にもうひとつ、議論の場を設けた。それが「未来の住まいミーティング」である。ロボットを研究する石黒さんがなぜ、住まいに特に関心を寄せるのか。

石黒さんは少年時代、地方の小さな町に住んでいた経験を踏まえて「家は街から個人を隔離するものではなく、互いに訪問し合う場所だった。多様なセンサーを使ったセキュリティ技術が進化すれば、再び人間と街が有機的に結びつく社会が実現できる可能性がある」(*1)と述べている。その上で「ロボットが人に様々な情報を提供すれば、人はロボットを信頼し、ロボットがいることで安心感を持つ。住環境が人にとって安心感を与えるような構造を持っていれば、人は安心感を持つ。このように考えれば、ロボットと住環境の違いは、個人として人間と関わるのがロボットであり、人間を包み込む環境として関わるのが住環境ということだけであり、本質的には同じものである」(*2)と語る。言葉を変えれば、将来の住まいはロボット化するということだ。こうした関心を持つ石黒さんは、10年以上前から住環境の開発研究も手掛けている。

「未来の住まいミーティング」には、石黒さんに加え、長谷工の現社長など役員・幹部3人が参加した。その成果は『アンドロイドはマンションの夢を見るか?』(毎日新聞出版、2025年)と題して出版もされている。そこで、これまでマンションを作ってきた業界側の視点で、ミーティング参加者のひとりである長谷工リフォーム常務の大西広望(おおにし・ひろみ)さんにも「いのちの未来」で話を伺った。大西さんは同館の施工にあたり、工事責任者を務めている。まず住まいミーティングに臨むにあたっての大西さんのスタンスを聞いてみた。

大西「かつてはサラリーマンにとって、住宅を手に入れることが大きな夢でした。時代の流れとともに集合住宅は魅力を増してきましたが、パッケージが熟成されてきてそろそろ限界が来ていると感じています。そこで住まいミーティングでは、住宅のあるべき姿に立ち返り、日本の文化を最新のテクノロジーと融合させながら、新しいコミュニティ作りを目指してみました」

石黒さんは大西さんに共感しつつ、“人工超自然”という概念を提案する。

石黒「人間にとって快適な空間とは何かというと、日本人が昔から大切にしてきた、住まいの中の文化だと思うのです。自然と調和しながら生きてきたわけですよね。でも、昔の家をそのまま再現したら、エアコン効かないとか、障子の向こうから音がするとか、セキュリティがないとか、不都合が出てきます。しかし大西さんが言われたように、いまのテクノロジーがあれば、違う形のセキュリティを作り、同時にかつての日本の家屋のような開放的で、自然と調和した家を作ることができる。ぼくはそれを“人工超自然”と呼んでいます」

50年後の暮らしをイメージしたゾーン2では、いまの私たちの生活にはない新しい公共空間が描かれている。今後の未来をどのように生きていくかが提示されたり、新しいいのちを生み出すためのサポートを受けたり、自分のいのちの終末をどのように捉えるかを相談したりするような場所である。

みなさんもぜひ訪れていただきたいのだが、注目すべきは、その公共空間が日本家屋のようなイメージで、周囲には障子が張り巡らされていることである。そばを通ると、様々な人影が映し出されている。つまりプライバシーを守るためにがっちりとクローズされた空間を作るのではなく、日本古来の生活文化や慣習を最新技術で甦らせているのだ。それが「閉じているのに開いている」空間である。

大西「これからの住宅は、いわゆる箱の作りは問題ではなく、人間とはどうあるべきかを考えたうえで、どういう住まいを求めるのかを考えるべきだと思います。その観点から私は若手の意見を取り入れながら“循環型サークルタウンハウス”を提案してみました。タウン中心のパブリック空間をドーナツ状に各世代が囲みながら、1000~2000戸規模のマンションでひとつの街として、世代が回転していくイメージです」

そこでポイントのひとつとなるのが、前回の記事で紹介した、故人の意識を引き継ぐアンドロイドの存在だ。

大西「アンドロイドになったおばあちゃんが、孫の面倒をみたり、家事をしたりすることで、少子化に伴う人材不足という問題が解消されます。それだけでなく、おじいちゃんやおばあちゃん世代の文化を、次やその次の世代に引き継ぐことができます。こうして螺旋階段を上るように生命のスパイラルが絶え間なく続くわけです」

ここで「長谷工マンションミュージアム」を紹介しておきたい。日本で唯一のマンション専門企業博物館として、2018年に東京都多摩市にオープンした。設立の背景には、長谷工が長年にわたり集合住宅の設計・施工・管理に携わってきた経験と、マンション文化の発展に貢献してきた自負がある。

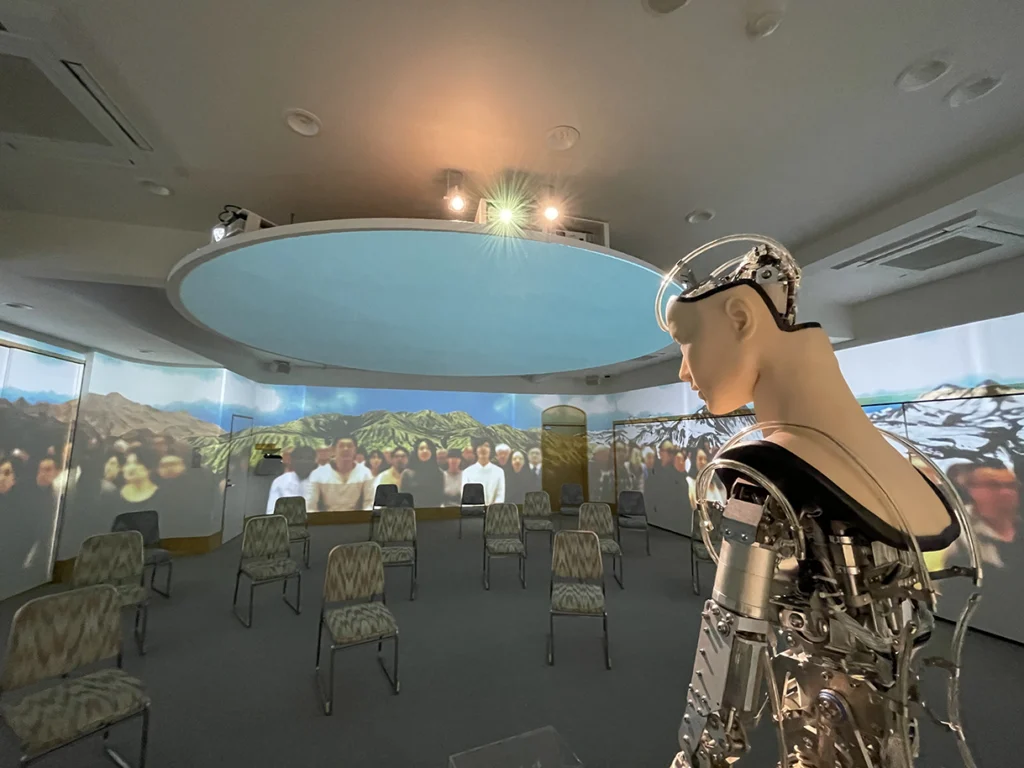

館内ではまず、集合住宅の歴史が360度シアターで投影され、住まいを切り口に私たちの歴史をリアルに概観することができる。展示はストーリー仕立てで構成されており、マンションという住まいの形が、どのように社会や暮らしと関わってきたかを体感的に学べるよう工夫されている。特に興味深かったのは、長谷工が1970年代に開発したマンションの室内を実物大で再現し、最新の間取りのモデルルームと比較できることだ。当時の洗濯機やテレビも設置されていて、大阪で前回の万博が開かれた時代のマンションをヒューマンスケールで確認することができる。当時としてはきわめてモダンだった室内からは、物質的豊かさを求めたそのころの人たちの願いを感じ取ることができる。

大西「やはり同じものを作ったら生産効率が上がります。さらにさかのぼって原点まで戻る余裕がこれまでの日本にはありませんでした。しかしこれからは、自分の未来を自分が考えるために、板張や和室の良さを見直しながら、最先端の技術を活用していくことになると思います」

未来の住まいミーティングでは、「たくさんの相異なる人々の部屋が集まり、その中の住民がコミュニティを形成ながら、充実した生活を送れる」(*4)マンションによって作られる街を「シェアタウン」と呼ぶことにした。シェアハウスに個室と共有空間があるのと同じように、シェアタウンでは個々の家と共有空間があるのは、ゾーン2で示される通りだ。

未来のプロダクト

共創ミーティングに戻ると、参加した各社が未来のプロダクトを最終的に3つずつ提案した。その中から、すでに紹介した長谷工以外の主なプロダクトを紹介してみよう。

阪急阪神ホールディングスの提案した「HHクロスゲート」は、未来の駅である。改札機がないため、街と駅との境目がない。車両は自動運行で、各種サービスをシームレスに利用できる。

デンソーの提案した「キズナロイド」は、身体能力と五感を拡張するスーツで、身体の動きを飛躍的に強化し、見えないものや聞こえないものも感じ取ることができる。海中で危険を回避しながら、イルカのスピードを体感することも可能だ。

塩野義製薬の「ナンデモナレール」は、他者の経験にアクセスし、人生を豊かにする人生デザイン機だ。過去の偉人や動物、さらには植物まで、どんなものでも追体験できるのだ。

コクヨの「Personal Tutor Campus」は、生まれたときから持ち主に寄り添い、親や教師とは違う目線で学びをサポートしてくれる自分だけのコンシェルジュだ。メタバース空間を利用して世界の仲間と共に勉強したり研究したりすることもできる。

医療機器メーカー、シスメックスの「ビジョンダイアリー」は、自分の未来をシミュレーションする日記だ。自分や家族の未来を体験することができる。

一般社団法人、全国介護事業者連盟万博コンソーシアム2025の「ランプ」は、誕生して以降、その人のすべてを記憶するパートナーロボットだ。そばにずっと寄り添ってきたからこそ、「これをやっておけばよかった」という悔いをなくすアドバイスをしてくれたり、本人が忘れていることでも「あなたはこんなことをしてきましたよ」と肯定してくれたりする。全知全能的AIの「サルタン」は、ランプから情報を瞬時に引き出し、ライフエンハンサー(介護業界の専門職)と共有する。

ネタばらしになるので詳細は控えるが、ゾーン2では、こうしたプロダクトが様々に活用されている様を目にすることができる。

ゾーン2ではこのほかにも、多くの場面が用意されている。マツコ・デラックスのアンドロイドも登場し、会場を賑わせてくれている。

新たなビジネスチャンス

「ムーンショット型研究開発制度」は、日本政府が主導する未来志向の科学技術プロジェクトで、従来の延長線上にはない「破壊的イノベーション」の創出を目指している。石黒さんはムーンショットのプロジェクトマネージャーのひとりでもある。担当するテーマは「誰もが自在に活躍できるアバター共生社会の実現」だ。アバターという言葉の語源は「化身」という意味のサンスクリット語で、一般的には「自分の分身」という意味で用いられている。

「このパビリオンは、ムーンショットの実証実験の場にもさせていただいています。たくさんのロボットが案内していましたよね。あれ、アバターなんです。操作するオペレーターがいて、ひとりで3台ぐらいのアバターをずっとモニタリングし、何かあれば介入するという形で操作しています。入口のCGキャラクターは、高齢者や障害者の人が社会参加するためのアバターになっています。遠隔地から障害者の方が挨拶をされると、実際に万博で社会参加できているわけですから、とても喜ばれています」

万博には海外からも多くの人たちが訪れる。海外に日本の最先端技術を売り込むチャンスでもある。

「アバターって、CGのキャラクターとかロボットを作る技術がまず必要ですよね。それだけでなく、アバターを実社会で受け入れる文化が必要なのです。いま、アメリカやヨーロッパで開発しているアバターは、中身が全部AIで、人間の道具として働くようなものを作ろうとしています。一方で我々が作ろうとしているのは、人間が乗り移って、人間としてサービスを提供するようなものを作ろうとしています。AIで動く欧米型はできることに限界があって、単純なことしかできません。しかし人間が中に入れば、人間と同じレベルのサービスを提供できます。それだけでなく、もうひとつの意味もあります。我々はなぜ働くのか、なぜ生きているのかというと、人と繋がるためだと思うのです。この取材もそうですが、やはり人と繋がるためにいろんな活動をしたい。そういう活動を応援して実現するのがアバターなのです」

石黒さんは自身の研究の社会実装を進めるため、2021年に大阪大学発ベンチャーとしてAVITAを設立した。会社のキャッチコピーは「アバターで人類を進化させる」。主なサービスは、アバターと生成AIで接客を効率化する「アバター接客サービス」、営業研修や新人研修などでロールプレイ相手を自由に設定できる「アバターAIロールプレイ支援サービス」、それに企業や自治体などからの求めに応じてアバターの企画、デザインから実装まで請け負う「アバター制作」だ。最近では国内だけでなく、UAE政府の企業支援プログラムに選定されるなど、世界的に活躍の場を広げている。もちろん「いのちの未来」でもパビリオンの運営支援という重要な役割を担っている。

AVITAは前述した「長谷工マンションミュージアム」で、「これからの住まい」のコーナーをTOPPANと共に担当し、「生きている家」をテーマに未来の暮らしを紹介している。ここはゾーン2で紹介される、カナが勉強したり歌を歌ったりしたシーンを彷彿とさせる構成になっている。「いのちの未来」館は会期中の使用を前提に設計・施工されているため、いまのところ移築される予定はない。ただし、会場で使われたロボットの一部については会期終了後、「これからの住まい」コーナーで会えるということだ。会期中に「いのちの未来」を体験できなかった人は、マンションミュージアムをぜひ訪れてほしい。入場は無料だが、予約が必要である。

アンドロイド観音「マインダー」

大阪・関西万博にあわせて京都観光も検討している人は、「豊臣秀吉とねね」ゆかりの寺として知られる高台寺(こうだいじ)を訪ねてみてはいかがだろうか。高台寺は臨済宗の古刹だが、京都の寺院としてはじめてライトアップを行い、プロジェクションマッピングも人気のコンテンツとして定着している。

その高台寺と石黒さんとの共同プロジェクトとして2019年に誕生したのが、アンドロイド観音「マインダー」だ。マインダーは身長195cm、体重60kg。顔や手はシリコン製で、まばたきや手の動きも非常に滑らかだ。左目にはカメラが内蔵され、来場者と目を合わせるような仕草もする。仏教と最先端テクノロジーが融合した、世界でも類を見ない存在である。英語と中国語字幕もあり、海外からの来訪者にも配慮されている。

マインダーは、仏教の核心である「空(くう)の思想」を約25分間にわたって説法する自律型のアンドロイドだ。プロジェクションマッピングと連動し、あらかじめプログラムされた通りに観音菩薩の慈悲と空の教えを伝える。おもしろかったのはアンドロイド観音のまわりに多数の人間が映像で登場し、アンドロイドと対話することだ。これにより現代人も仏教の教えをわかりやすく理解できるようになっている。

高台寺執事の水谷宜行(みずたに・ぎぎょう)さんに、アンドロイド観音に対する反響を聞いてみた。なお執事とは、寺の実務全般を統括する責任者で、文化発信や社会との接点を築くキーパーソンでもある。

「最初はすごく批判とか、色々ありましたよ。でもそれは、ライトアップのときもそうでした。みんなからボロカス言われたんです。それがいまではどこでもライトアップをやってはるんです」

由緒ある古刹だからこそ、斬新な取り組みができるということだろうか。ではなぜ観音様がアンドロイドとなってしゃべるのか。

「言うたら登山みたいなもんですね。ひとつの山やと思ってもろうたら、わかりやすい。登り方はいろんなルートがあるけど登る先、つまり頂上は一緒です。石黒さんと和尚がアンドロイドと座禅をテーマに対談したとき、意気投合して始まったと聞いています」

ではなぜアンドロイド仏陀ではなく、アンドロイド観音なのか。

「観音さんは、人の苦しみや願いに応じていろんな姿に化けるんです。千手観音とか、馬頭観音とか。観音菩薩っていっぱいあるんです。その中にアンドロイド観音っていうのがあっても、おかしくないんちゃうという発想です」

様々に姿を変えるというのは、アバター的でもある。しかも説法を聞いていると、すべての存在は実態を持たず、相互依存的だという空の思想は、石黒さんの思想と共通するように感じられる。

訪れた人たちは実際にアンドロイド観音の姿を見て、どう思うのだろうか。

「顔と首、それに手だけ人間っぽくしているんですよね。そのほかは機械の身体です。そのほうが、いろんな姿に見える。たまたま頭の上に冠があるように見えたのが予想外でしたが、これを見ても観音さんを感じはったら面白いなと思います」

参拝客の感想も聞いてみた。

「中には泣いてはる人もいはりますね。なんかこう、触れるところがあるんでしょうね」

海外では台湾南部の高雄に本山を置く臨済宗の佛光山(ぶっこうざん)が、現代的な布教活動やテクノロジーの活用に積極的なことで知られている。佛光山仏陀記念館ではAIやロボティクスを活用した案内システムを導入している。遠隔法話やオンライン儀式の実践も進んでいる。高台寺のようなアンドロイドによる説法はまだ実現していないが、宗教の世界でも地域を問わず、テクノロジーの導入が進んでいる。

石黒さんは、人間は技術によって進化するという。考えてみると巨大化した奈良の大仏も、技術によって進化した形のひとつだ。かつて岡本太郎さんは「グラスの底に顔があってもいいじゃないか」と言った。「しゃべりだす仏像があってもいいじゃないか」と思う。既成概念を壊すことによって宗教が新たないのちを得ることにつながるだろう。

なおアンドロイド観音の御開帳は期日が不定期なため、訪れる場合は以下のウェブサイトで確認していただきたい。

https://www.kodaiji.com/mindar

話題が万博会場から外れてしまったが、今回の大阪・関西万博が訴えるテーマはテクノロジーの到達点ではなく、出発点である。ゾーン2で紹介された様々な技術が日本、そして世界で実装される日を楽しみにしたい。

*1 石黒浩『いのちの未来2075 人間はロボットになり、ロボットは人間になる』日本経済新聞出版、2025年、pp.64-65

*2 石黒浩他『アンドロイドはマンションの夢を見るか?』毎日新聞出版、2025年、p.19

*3 前掲書 p.296

*4 前掲書 pp.133-134

(提供クレジットのない写真はすべて著者撮影)

中村尚樹(なかむらひさき)氏

1960年、鳥取市生まれ。九州大学法学部卒。ジャーナリスト。現研客員研究員。法政大学社会学部非常勤講師。元NHK記者。

著書に『日本一わかりやすい宇宙ビジネス-ネクストフロンティアを切り拓く人びと』『最先端の研究者に聞く日本一わかりやすい2050の未来技術』『最前線で働く人に聞く日本一わかりやすい5G』『ストーリーで理解する日本一わかりやすいMaaS&CASE』(いずれもプレジデント社)、『マツダの魂-不屈の男 松田恒次』『最重度の障害児たちが語りはじめるとき』『認知症を生きるということ-治療とケアの最前線-』『脳障害を生きる人びと-脳治療の最前線』(いずれも草思社)、『占領は終わっていない-核・基地・冤罪 そして人間』(緑風出版)、『被爆者が語り始めるまで-ヒロシマ・ナガサキの絆』『奇跡の人びと-脳障害を乗り越えて』(共に新潮文庫)、『「被爆二世」を生きる』(中公新書ラクレ)など。

共著に『スペイン市民戦争とアジア-遥かなる自由と理想のために』(九州大学出版会)、『スペイン内戦とガルシア・ロルカ』(南雲堂フェニックス)『スペイン内戦(一九三六~三九)と現在』(ぱる出版)など。