ジャーナリスト 現研客員研究員 中村尚樹

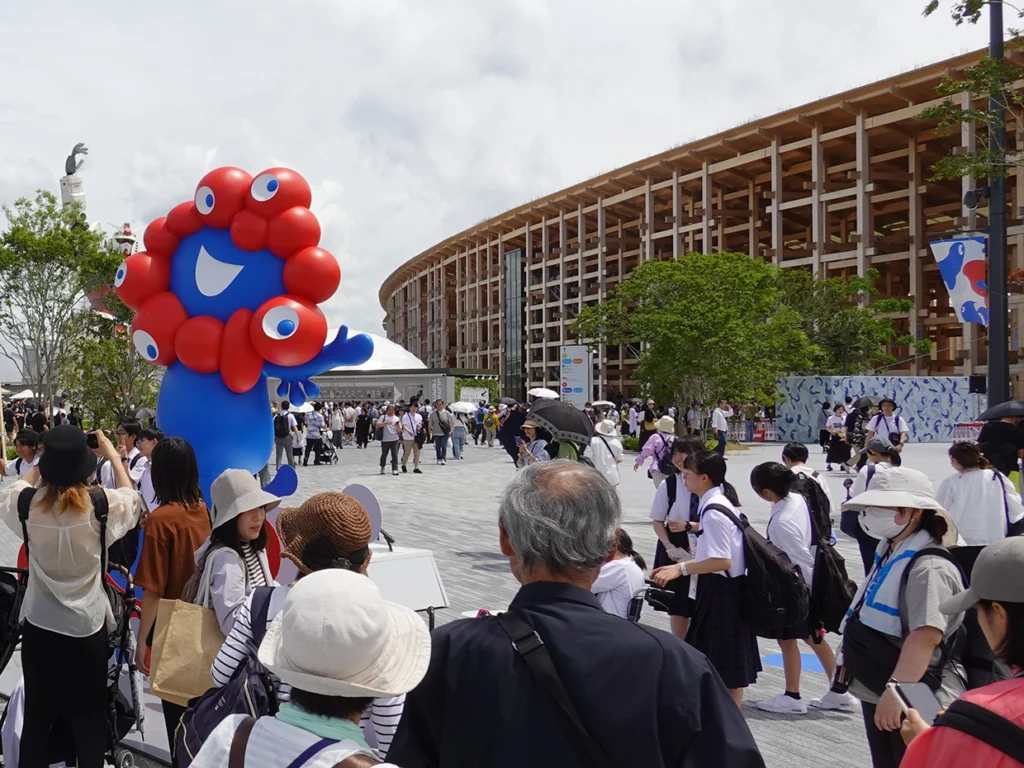

シンボルは世界最大の木造建築

大阪・関西万博(正式名称は「2025年日本国際博覧会」)の入場ゲートをくぐるとまず目に入るのが、万博のシンボルとなる巨大な木造建築の大屋根リングだ。一周約2キロ、高さは最大20メートルの円形構造物で、木造建築としては世界最大とギネス世界記録に認定された。とはいうものの、スギやヒノキ、アカマツなどの柱を組み合わせた作りで壁がないため見通しがよく、威圧感はない。京都の「清水の舞台」で見られるような日本の伝統的木造建築の神髄を目の当たりにすることができる。

大阪・関西万博が大阪ベイエリア部の夢洲(ゆめしま)で、2025年4月13日から10月13日まで184日間の会期で開催されている。会場の敷地は約155ヘクタールで、東京ドーム約33個分の広さがある。大阪・関西万博は、負の遺産となっていた巨大埋立地を大阪の飛躍につなげようという巨大プロジェクトだ。

エレベーターでリングの屋上にのぼると、植栽された季節の花や芝生が目を和ませ、周囲には大阪湾が広がっている。リング内を見下ろせばおもちゃ箱のようで、形も色彩も様々なパビリオンが詰め込まれている。

1970年の大阪万博は太陽の塔とお祭り広場をシンボルとした中心型の空間構成で、進歩や理想という大きな物語を掲げたモダニズムの極致だった。これに対して半世紀後の大阪・関西万博は、会場を取り囲む大屋根リングが大会のシンボルとなっているように分散型、ネットワーク型の空間構成であり、中心なき多様性の時代を象徴している。

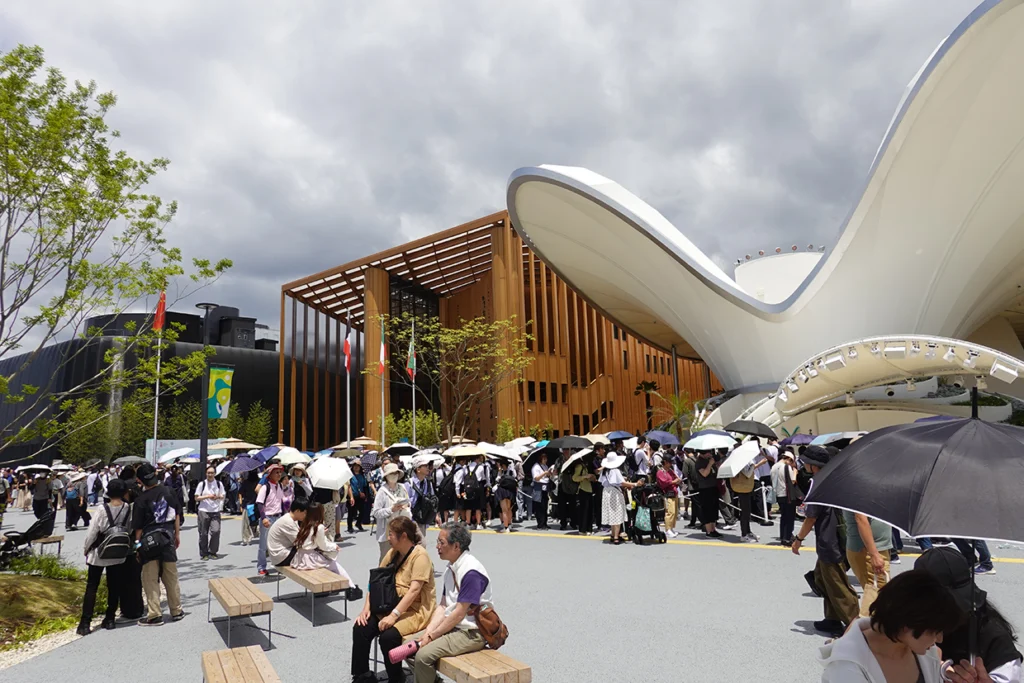

私は5月下旬の平日に会場を訪れたのだが、多くの国が共同で入るコモン館以外は、ほとんどのパビリオンで行列ができていた。特に人気の高いパビリオンは待ち時間が最長で2時間前後と、炎天下に目もくらむほどの行列で、日程の関係から取材を断念せざるを得なかったところもあった。開幕当初の入場者は1週目が1日平均7万5000人だったのが、5月の大型連休以降は連日10万人を超えるようになり、一般来場者が約17万人に達する日も出ていて、人気も上々だ。

助かったのは、大屋根リング下の広々とした通路にベンチが多数、配置されていることだ。リング内外のパビリオンを訪れたのち、歩き疲れると、リングに戻ってベンチで休憩することができる。屋根が強い日差しをさえぎり、ときおり吹き寄せる海風がここちよい。

大屋根リングの建設費は約344億円で、「世界一高い日傘」と揶揄されることもある。これに限らず、大阪・関西万博会場の建設費用は、資材費の高騰や人件費の増加、設計変更などにより、2023年10月の見直しで2350億円となり、当初予算の1.9倍にまで増加している。

振り返ってみれば2021年に開催された東京オリンピックも最終予算は1兆4238億円と、招致時の当初予算約7340億円の2倍近くに膨れ上がった。一般企業だと、ここまでの見込み違いは許されないのではないか。

大阪・関西万博にあわせて地下鉄の駅が整備された夢洲にはIR=統合型リゾートでカジノが誘致されることもあって、倫理的問題も懸念されている。

そうした外在的課題は別の機会にゆずり、本リポートではパビリオンをはじめとする会場内施設を通して、万博のテーマが提起する社会課題について考えてみたい。

55年ぶりに大阪で大規模博覧会開催

大阪での万博開催というと、やはり1970年の万博を思い出す。そのとき小学生だった私は、両親や祖母に連れられて会場を2回訪れたことがある。まだ蒸気機関車の走る地方の小都市に住んでいた私にとって、会場内を「万国博モノレール」が周回し、奇妙なスタイルのパビリオンが立ち並ぶ万博は、未来都市そのものだった。アメリカは、アポロ12号が月面から持ち帰った「月の石」を展示した。長時間待った末にようやく対面した月の石はキラキラと輝いていて、いまも目に焼き付いている。日立グループ館ではフライトシミュレーターを体験した。実際に飛行機を操縦している感覚で、ドキドキした。「太陽の塔」の内部に入ると生命の進化が表現され、不思議な感覚に捕らわれたことを覚えている。

大阪では1990年に「国際花と緑の博覧会(花博)」が開催されているが、これは特定のテーマに焦点をあてた「特別博」(現在の呼び名は「認定博」)だった。広範なテーマを扱う大規模な「登録博」(以前の呼び名は「一般博」)としての開催は大阪では2回目、国内では2005年の「愛知万博(愛・地球博)」を含めて3回目となる。

ちなみに1940年にも東京でオリンピックと万博が同時開催される予定になっていた。総力戦体制の中でオリンピックは返上、万博は延期され、実質的に中止となった。このときの万博の統一テーマは「東西文化の融合」であり、サブテーマは「世界産業の発達」と「国際平和の増進」だった。有名な軍歌「露営の歌」で「東洋平和のためならば / なんの命が惜しかろか」と歌われ、満洲国では「五族協和」が提唱された時代である。文化の融合や国際平和という万博のテーマは、日本の軍国主義を正当化するスローガンでもあった。

これに対して1970年の大阪万博で全体を貫くメインテーマは「人類の進歩と調和」である。テーマを策定したのは、大阪国際博覧会準備委員会(のちの万博協会)が設立したテーマ委員会だ。委員長は前東京大学学長の茅誠司氏で、ノーベル賞受賞者の湯川秀樹氏、建築家の丹下健三氏、作家の大佛次郎氏や武者小路実篤氏、ソニー創業者の井深大氏らがメンバーに名を連ねた。テーマ委員会の副委員長として委員会を主導した京都大学教授の桑原武夫氏は当初、「不調和と知恵」というテーマを提案していた。不調和の時代の課題を人間の知恵で解決しなければならないと訴えたのだ。科学技術の成果を誇示する「人類の進歩と調和」とは真逆の印象だ。

敗戦を経験した日本は1956年の経済白書で「もはや戦後ではない」と宣言し、高度経済成長期を迎えた。1960年に閣議決定された所得倍増計画の最終年が1970年である。その年、つまり万博が開催された年の国民所得は10年前の3倍以上に達した。確かにサラリーマン層の生活は全体的に豊かになった。人びとは「復興」という共通目標に向かって懸命に働き、達成感を実感したのも事実だろう。その象徴が大阪万博だった。

その一方、全国的には工場やコンビナートの建設が進む中で水俣病やイタイイタイ病などの公害病や大気汚染が深刻化していった。海外に目を転じると米ソ冷戦は激化し、ベトナム戦争は泥沼化していった。つまり平均的な日本人の生活は物質的に改善される一方、国内外で貧困や戦争、公害に苦しむ人びとが増えていったのである。東京大学名誉教授の吉見俊哉氏は、「テーマ委員会が大阪万博の構想で最も重視したのは、いかにして今日の人類が直面している『不調和』を乗り越えていくかという点にあった」(*1)と指摘する。

それが最終的に、他国の万博テーマとの類似を避けるなどの理由で、「人類の進歩と調和」に変えられてしまった。「調和」という言葉のみを残して換骨奪胎され、科学技術の成果と日本の復興を世界にアピールする場とされたのだ。前置きが長くなったが、中止を含めた過去二つの万博では国威発揚のスタンスが前面に打ち出されていた。

2005年の愛知万博も、当初は大阪万博を踏襲したテーマで検討されていた。しかし長引く不況と時代の趨勢を受けて「環境万博」に舵を切り、計画が大幅に見直されて自然環境を生かしたプログラムが展開された。「自然の叡智」というテーマを考案した文化人類学者の中沢新一氏が訴えたのは、従来型の人間を中心とした自然環境保護ではなく、自然や地球環境の視点に立った知性観への転換である。そして実はこの議論、次回にご紹介するアンドロイドの未来像にも通じる側面がある。

それでは今回の大阪・関西万博が誘致された経緯を確認しておこう。

開幕まで盛り上がりに欠けた理由

大阪での万博開催を公式の場で最初に言い出したのは大阪市長時代の橋下徹氏だ。同氏が代表を務めていた地域政党、大阪維新の会は2014年に発表したマニフェストの中で2025年の万博開催を盛り込んだ。その背景には、地盤沈下の続いていた関西経済を活性化するための起爆剤にすると同時に、万博跡地を統合型リゾート整備にもつなげたいという思惑があった。2016年には大阪府が万博の基本構想試案を発表し、大阪にはライフサイエンス分野の研究機関やメーカーが多いこともあって、「人類の健康・長寿への挑戦」をテーマに打ち出した。

大阪での万博開催について当時の安倍政権も同調し、2016年末には経済産業省が有識者による検討会を発足させた。メンバーには京都大学iPS細胞研究所所長の山中伸弥氏やパナソニック副会長の松下正幸氏、SF作家の瀬名秀明氏やスポーツジャーナリストの増田明美氏ら29人が名を連ねた。検討会では「『健康・長寿』がテーマでは若者が参加しにくい」などの注文が出て「幅広い世代を巻き込む必要があると指摘する声が相次いだ」(*2)。これを踏まえて経済産業省がテーマ案を盛り込んだ報告書を作成し、検討会は経産省案を微修正して万博のテーマを決定した。

2017年3月に公表された有識者検討会の報告書では「いのち輝く未来社会のデザイン」をテーマとし、人工知能やロボット、仮想現実などの最新技術を体験できる「常識を超えた万博」を打ち出した。来場者は2800万~3000万人を見込んだ。ちなみに1970年の大阪万博は6422万人が来場し、2005年の愛知万博は2205万人だった。熱狂を生んだ1970年の万博に匹敵することはできないが、収支が黒字となって成功とされた愛知万博は上回りたいという意図が読み取れる。

2018年11月、大阪で登録博としては2度目の万国博の開催が決定した。「未来社会の実験場」というコンセプトのもと、「SDGs達成への貢献」、「日本の国家戦略Society(ソサエティ)5.0の実現 」を目指すとした。

SDGsは2030年までに持続可能でよりよい世界をめざす国際目標で、2015年9月に国連サミットで採択された。「貧困をなくそう」「飢餓をゼロに」「すべての⼈に健康と福祉を」「気候変動対策」「住み続けられるまちづくり」など17の目標が並ぶ。優先課題や世界のあるべき姿を明らかにし、地球規模の取組みが普遍的ゴールとして示されている。

ソサエティ5.0は、2016年に閣議決定された「第5期科学技術基本計画」で提唱された概念だ。狩猟社会が「1.0」、農耕社会が「2.0」、工業社会が「3.0」、情報社会が「4.0」であり、これに続く超スマート社会という意味である。内閣府ではICT技術を活用した社会全体のトランスフォーメーション(DX)化を目指している。

確かにいずれも重要なテーマである。しかし同時に、いずれも従来から提言されていて、目新しさに欠けることは否めない。

1970年の大阪万博では、太陽の塔を手がけた岡本太郎氏、お祭り広場を設計した丹下健三氏ら発信力のある人たちが丁々発止の議論を繰り広げた。

2005年の愛知万博では、元経済企画庁長官の堺屋太一氏が、万博の方向性をめぐる違いから万博協会最高顧問をわずか3か月で辞任する「堺屋騒動」が起きるなど、これからの万博像を巡る議論が噴出した。

今回は政治がらみの発案に加え、埋立地のマイナス面や跡地利用の問題など、万博の内容以外の話題が先行したため、開幕まで盛り上がりに欠けた印象がある。

テーマは未来社会

万博協会が2025年3月に発表した行動計画では、「『誰一人取り残さない』という誓いに裏打ちされた持続可能な方法で、多様性と包摂性のある社会を実現することを究極の目的とする」と宣言している。

2025年2月の万博協会の発表によれば、大阪・関西万博には158の国と地域、それに7つの国際機関が参加する。パビリオン(展示館)で見てみると、国内パビリオンは政府系と民間あわせて20館となっている。海外パビリオンは単独出展のほか、複数国や国際機関による共同出展などを含み162館。全体では182館のパビリオンが夢洲に集結した。パビリオンの数だけで比較すれば118館だった1970年の大阪万博を大きく上回り、2020年のドバイ万博の約200館と肩を並べる規模となっている。

さらに今回の万博では「シグネチャーパビリオン」と「未来社会ショーケース」という、各国や企業のパビリオン以外の展示が加わっている。このように、明確に「テーマパビリオン」として独立した建築群を設けたのは愛知万博が最初とされる。この形式は以後の万博にも引き継がれ、例えばドバイ万博では「サステナビリティ」「モビリティ」「オポチュニティ」という3つのテーマパビリオンが設けられた。

関西・大阪万博のシグネチャーパビリオンは、「いのち輝く未来社会のデザイン」というテーマを体現するために、「いのちの輝きプロジェクト」として各界の著名なプロデューサー8人が個別のパビリオンを手がけた特別展示であり、それぞれが「いのち」を異なる視点から表現している。各パビリオンのテーマと概要、それにプロデューサーは以下のとおりだ。

・いのちを響き合わせる:いのちや未来と共鳴する human Co-being につながる体験。(データサイエンティスト 宮田裕章氏)

・いのちを拡げる:アンドロイドやAIとの対話を通じて、「いのちの未来」を考える体験。(ロボット学者 石黒浩氏)

・いのちを高める:音と光と映像で生命のリズムを感じる幻想的な空間を体験。(音楽家、数学研究者、STEAM教育家 中島さち子氏)

・いのちを磨く:デジタルとアート、身体が融合した未来都市「null²(ヌルヌル)」。(メディアアーティスト 落合陽一氏)

・いのちを知る:分子レベル生物学の視点から「動的平衡」としての生命を探る展示。(生物学者 福岡伸一氏)

・いのちを育む:宇宙・海洋・大地に宿るあらゆるいのちのつながりを表現。(アニメーション監督 河森正治氏)

・いのちをつむぐ:食の伝統や文化、課題を見つめ直し、食の未来と可能性を探る。(放送作家、脚本家 小山薫堂氏)

・いのちを語る:対話と映像で「いのちの物語」を紡ぐ劇場型展示。(映画監督 河瀨直美氏)

「未来社会ショーケース」は、空飛ぶクルマやロボット、スマートシティなど、未来の暮らしを実証するエリアだ。万博の未来実験場という位置づけで、私たちの暮らしや社会がこれからどう変わるかを体験できるようになっている。具体的には以下のような展示となっている。

・空飛ぶクルマ(eVTOL): 実際に飛行するデモンストレーションも予定。

・AIロボットとの対話:感情を読み取るAIや、教育・介護を支援するロボットが登場。

・メタバース空間:仮想空間での学びや交流、イベント体験など、物理的制約を超えた社会の可能性。

・未来型ヘルスケア:遺伝情報やライフログに基づいた個別化医療や健康管理を体験。

・スマートシティ構想:エネルギー、交通、福祉が連携した持続可能な都市を実証展示。

・グリーンテクノロジー:水素エネルギー、次世代太陽電池、CO₂吸収素材など、脱炭素社会に向けた技術。

・未来の都市パビリオン:長さ150m超の巨大施設で、15のアトラクションを通じて「幸せな都市」を体験。

万博が開催にこぎ着けるまで、異論や反対意見もあり紆余曲折があったのは確かだ。それはそれとして、万博で出展を担当したプロデューサーたちは知恵を絞り、経験を活かして多様で多彩な表現を繰り広げていることは間違いない。

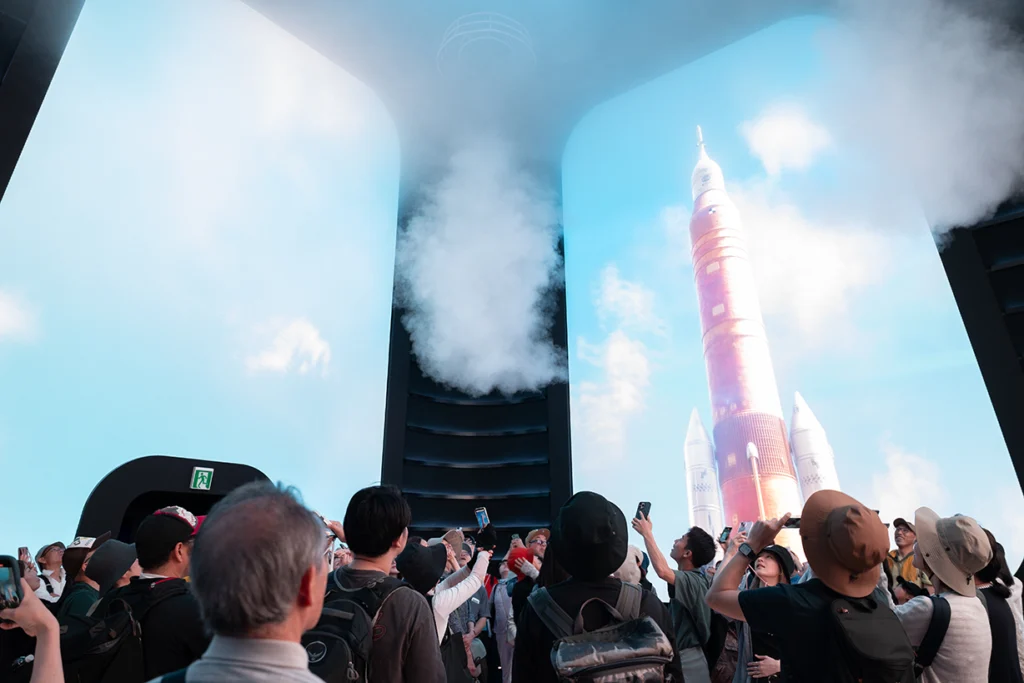

そこで今回の私の万博リポートでは次回以降、特に前評判の高かった取り組みとして「シグネチャーパビリオン」の中から石黒浩氏プロデュースの「いのちの未来」、「未来社会ショーケース」の中から「空飛ぶクルマ」などを取り上げることにしたい。加えて、世界的に競争が激しさを増している宇宙開発についても各国の展示で検証してみることにしよう。

*1 吉見俊哉『万博と戦後日本』講談社、2011年、p.72

*2 『読売新聞』2016年12月16日

(提供クレジットのない写真はすべて著者撮影)

中村尚樹(なかむらひさき)氏

1960年、鳥取市生まれ。九州大学法学部卒。ジャーナリスト。現研客員研究員。法政大学社会学部非常勤講師。元NHK記者。

著書に『日本一わかりやすい宇宙ビジネス-ネクストフロンティアを切り拓く人びと』『最先端の研究者に聞く日本一わかりやすい2050の未来技術』『最前線で働く人に聞く日本一わかりやすい5G』『ストーリーで理解する日本一わかりやすいMaaS&CASE』(いずれもプレジデント社)、『マツダの魂-不屈の男 松田恒次』『最重度の障害児たちが語りはじめるとき』『認知症を生きるということ-治療とケアの最前線-』『脳障害を生きる人びと-脳治療の最前線』(いずれも草思社)、『占領は終わっていない-核・基地・冤罪 そして人間』(緑風出版)、『被爆者が語り始めるまで-ヒロシマ・ナガサキの絆』『奇跡の人びと-脳障害を乗り越えて』(共に新潮文庫)、『「被爆二世」を生きる』(中公新書ラクレ)など。

共著に『スペイン市民戦争とアジア-遥かなる自由と理想のために』(九州大学出版会)、『スペイン内戦とガルシア・ロルカ』(南雲堂フェニックス)『スペイン内戦(一九三六~三九)と現在』(ぱる出版)など。