新秩序を模索する世界の中の中国の役割-マインドの転換と大国の責任

大東文化大学 経済学部教授 内藤二郎氏

1 仕事が多い地方政府

経済低迷+拡大する財務負担

地方財政に関するもう一つの問題は、地方政府に任された仕事がたくさんあるということです。その最たるものが社会保障や医療です。中国は加速する少子高齢化で高齢社会に突入して、社会保障の問題が深刻化しています。農業生産や農家所得の伸び悩み、都市と農村の格差拡大など未解決の「三農問題」対策も地方政府の仕事です。財政構造を要因として税収は減っているのに、税外収入が増えている。不当な徴収金が増えているという実態があって、地方財政の状況はいま、ガタガタになってしまっています。

中央政府の今後の課題は、不動産問題に対応していかないといけない。方針を変えて需要面に対する刺激策もとらないといけない。供給サイドも強化しないといけないということです。これらは、対米政策の問題、国際競争力の問題、ひいては中国の覇権の問題につながります。グローバルサウスと呼ばれる新興国や発展途上国に対する様々な資金提供、それと関連する中国が掲げる広域経済圏構想「一帯一路」政策も財政負担が増加する要因です。さらに習近平氏が最も強い国策として掲げている国家の安全、つまり国防の強化のための軍事費は拡大の一方ですから、お金のかかる話ばかりが並びます。

地方発の混乱が懸念材料

このように多くの課題がある中で、中央財政の健全性だけ保とうとしても、これは虫の良すぎる話です。地方政府に負担させようにも、もはや土地財政が破綻しましたから、できるはずがない。これから年金の未払いとか、賃金も払えないなどの問題がどんどん広がってくると、それらが地方発の混乱に結びつかないかと、本気で心配される状況になってきています。

「共産党が強権的に対策をとれば、管理統制できる」という見方があります。しかしそううまくいくでしょうか。2022年に中国共産党のゼロコロナ政策を批判する「白紙運動」が自然発生的に起きました。いくらコロナ対策だと言っても、あまりにも強権的に政府がやりすぎることに対しては、住民も反発し、それが瞬く間に波及するという状況が出現したのです。これは中国政府をひやりとさせた事件でした。このことは強権的な管理統制にも限界点があることを示しています。

社会保障の問題、医療の問題、それから未払い賃金の問題等への不満が地方でどんどん拡大していくと、本当に大きな社会問題に結びつくかもしれないと見ておいたほうが良いと思います。

2 共同富裕へ本気で取り組んでマインドの転換を

共同富裕がなぜ大切か

今後の対応として、やはりセーフティネットをきちんと作らなくてはなりません。地方任せから脱却して制度を再整備し、不平等の解消を図らねばなりません。格差対策の強化として「共同富裕」への取り組みが重要です。そもそも共同富裕は毛沢東氏が掲げたスローガンで、これに対して鄧小平氏は先富論を唱え、共同富裕を棚上げしたという経緯があります。中国は鄧体制下の改革開放政策で経済成長をとげますが、一方で所得格差の拡大という社会問題も引き起こしました。

そこで習近平氏は2021年に共同富裕政策を打ち出します。しかし具体的な政策は、好調なIT企業に対する締め付けや不動産市場に対する厳しい規制導入などにとどまり、それらの政策は中国経済を混乱させただけに終わっています。習近平体制における共同富裕はその方法で失敗しましたから、いまはトーンダウンしています。

とはいえ、やはり格差是正はやらなくてはならない課題です。共同富裕がなぜ大事かというと、今は需要面を考えなければならないからです。中央政府は財政を拡大し、金融政策も緩和を進めています。しかし、これが効かなかったのが日本です。なぜか。需要が限界を迎えていたからです。日本ではデフレにずっと慣れてきた面があるので、物価が少し上がりだすと将来不安に結びついていきます。

今の中国も似た様相を呈しています。一般の人々が「新たに欲しいものがありますか」と聞かれて周りを見渡してもさらに欲しいものがないわけです。むしろ物価の上昇に過敏に反応します。中国の富裕層について言えば、生活が満たされてある種の飽和状態になっていますから、新商品が出ても、それが購買にはなかなか結び付きません。

中国政府には財政出動の余力があります。本来的な意味での「共同富裕」を目指して、たとえば低所得者向けの公共住宅等の充実などを打ち出し、真剣に格差の問題に取り組み、またセイフティネットを充実させて国民が安心して未来を見通せるシステムを整備するべきです。このことがマインドを変えて需要をつくり出すことにつながるはずです。

マインドの改善と大国の責任

政府がいくら緩和政策を取り、金融流動性をいくら高めたところで、実際にみんながすることは、お金を使わず、将来不安に備えてお金を貯めこむだけなのです。確かに賃金が上がらないこともありますが、これは相互関係です。つまりお金がないのではなくて、買いたいものがない。だったら将来不安のために蓄えるということになって、経済政策は結局機能しないわけです。

先ほど私が「マインド」と申し上げたのはこのことです。これをうまく切り替えていかないと、経済の回復には絶対に結びつきません。

中国経済の運営は、国際的な「大国の責任」を果たしているとは言い難いです。中国政府は、経済を軽視とまでは言いませんが、蚊帳の外に置きすぎています。では何が大事か。市場経済においてはプレーヤーが大事ですから、プレーヤーが安心して経済活動できる、公正、公平な市場を作っていかないといけないのです。今年2月17日に北京で開かれた「民営企業座談会」には習近平氏ら党幹部が出席し、電子商取引のアリババや通信機器のファーウェイ、電気自動車のBYDなどのトップと懇談しました。確かに政府が民間企業を支援するという姿勢を見せるのも大事かもしれませんが、それと公正な市場環境はまったく別物です。中国もこのあたりをしっかり整えていかないと、なかなかいまの不況からは脱け出せない。それが私の見方です。

いびつな分配構造

財政改革の面からも、やはり土地財政をどうするかを真剣に考えないといけません。ただしいまの中国の体制、習近平政治の下では、地方に権限や財源を移すということはおよそ考えづらいですから、土地財政の今後はなかなか見えていないというのが中国の実態です。

財政の話ばかりで恐縮ですが、金融の財政化の問題も大きいですから、本質的な課題に向き合わなければなりません。中央銀行は独立性が欠如し、金融政策は行き詰まっています。すなわち、地方財政制度をきちんとやらないと大変なことになるという局面に、とうとう中国も直面してしまったのです。

地方自治なき地方財政制度の確立が、本当にできるのかどうか。これこそが問題の本質です。改革開放以降の80年代、地方に分散化した市場経済を中央がコントロールすることを意図して1994年に分税制を導入したものの、制御しきれずに不安定になるという状況に陥りました。地方自治がなければ、この二の舞になるでしょう。中国の財政を取り巻く地方の構造の問題は、むしろ時代に逆行しているような状況があって、厳しいのではないでしょうか。

経済は長期停滞の可能性

最後に簡単なまとめです。私は、中国はこのままだと長期停滞に入る可能性が高いと考えています。「日本化」が進んでおり、いくら経済緩和政策を取っても、マインドが変わらない限り、改革はなかなか難しいだろうというのが理由の一つです。

そして市場経済の主体がきちんと活動できる条件が重要です。2023年に改正された「反スパイ法」ではスパイ行為の定義が拡大され、非常に大きな弊害になっていることは間違いありません。「国家の安全」を最優先にしていますが、その内容は矛盾だらけであり、力によるコントロールには限界があることを認識すべきでしょう

さらに、社会問題が顕在化してくる恐れがあります。給与の未払いや若い人たちの失業が増え、社会保障の不備が問題となり、社会不安が拡大しています。その証拠の一つとして、凶悪犯罪の急増があげられます。競争社会を忌避する「寝そべり族」がいまは寝そべることもできず、格差が拡大する中で凶悪犯罪に手を染めるようになってきたのは非常に大きな問題です。

3 中国が生かすべき強みは何か

中国は純債権国

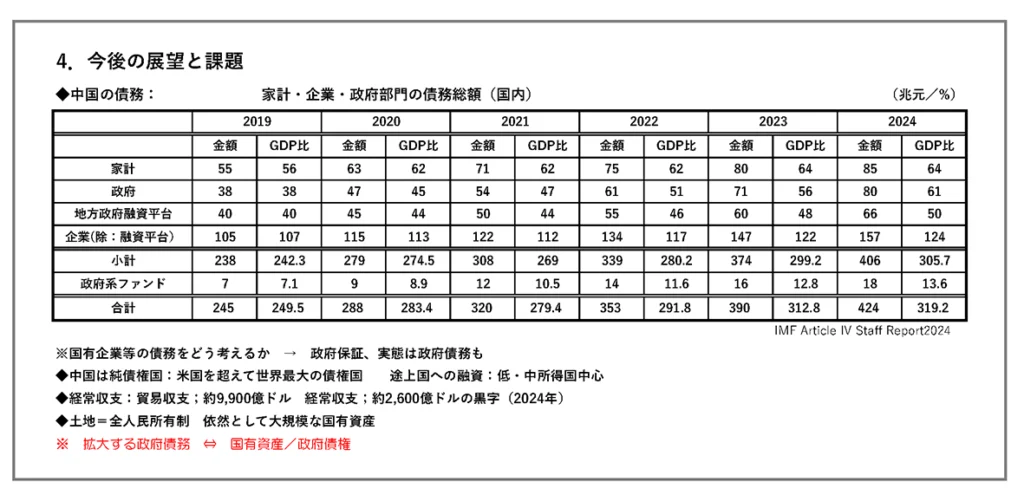

一方で、中国には、先進的な部分もあります。中国は債務を多く抱えていますが、それでも次の表で分かる通り純債権国であることは間違いありません。

アメリカを超えて世界最大の債権国になっています。経常収支も、かろうじてではありますが 黒字です。土地に関しては全人民所有、つまり国が大きな資産を抱えているわけですから、国有資産さらに経常収支も含めて中国にはまだ大きな力があります。まだ力が残っているいまの段階で、いかに方向転換できるか。中国の今後の展望はここにかかっています。

ところが、いまはむしろ、逆行しているように思えてもったいない。ここで習近平氏が思い切って市場を大事にし、民間企業にきちんとプレーしてもらえるような状況にもっていって欲しいと思います。

世界の最先端技術を独占する中国-ハードテックが躍進

今後の課題として最先端技術の分野の覇権争いがあります。生成AIで話題のディープシークに代表されるような企業や企業家は着々と中国で育っています。さきほど申し上げた今年2月の民営企業座談会には31名の企業家が招かれ、このうち5名は困難な課題に挑戦するハードテック企業の代表でした。こうした企業や人材が育っているのも確かです。

オーストラリア政府が設立したシンクタンクのASPI(オーストラリア戦略政策研究所)が2023年3月に発表した重要なテクノロジーの動向追跡調査では、世界最先端の技術42分野のリーディングカントリーと、その独占リスクを報告しています。

この42分野のうち、実に35分野を占めたのが中国です。このうち「電気バッテリー」や「先進無線通信」、「合成生物学」、「光センサー」、「ナノスケール材料と製造」など8分野は2位の国に論文シェアで3倍以上の差をつけており、独占リスクがきわめて高い分野となっています。

アメリカは、「ワクチンと医療対策」や「高性能コンピューティング」など7分野にとどまりました。しかも中国のように2位の国に3倍以上の差をつけている分野はありません。

42分野で、中国とアメリカ以外の国はなしという結果です。

4 新秩序を模索する世界の中の米中対立

自由主義経済の限界が表面化し、ニューワールドオーダーを模索する世界

米中摩擦で、特にいまのトランプ氏の振る舞いを見ていると、中国のほうがむしろマシだとして、中国への信頼が回復するのではと見る向きもあるようですが、私はその意見には賛成しません。中国はやるべきことをきちんとやるべきだと思います。いろいろな改革が残されています。

私は、米中対立によるデカップリング(経済分断)の拡大を非常に心配しています。これは世界の誰にとってもプラスにはなりません。中国もいろいろな技術分野が発展しているわけですから、これをうまく使っていくことが大事だし、そうしないといけません。

なぜいま世界で「ニューワールドオーダー」に関する議論が起こっているか。戦後の世界秩序が大転換する局面を迎えているからです。自由主義経済のある種の限界が表面化してきているわけです。先進国は様々な技術を開発してきましたが、もはや国内の需要はすぐ飽和するから、これを他国へ輸出したり、生産を移したりして稼いできたわけです。その最大の市場が中国でした。その中国市場がいま、飽和しかけて、残るはインドとアフリカの市場しかないと言われています。

それに加え、これは悲しいかな、時を同じくして民主主義のマイナス面ばかりが表に出てきています。意図的になされている部分もあるのかもしれませんが、SNSをはじめとする色々な媒体ツールが拡大・膨張したことで、民主主義が非常に歪められた形になってきています。

トランプ氏が自由主義市場の原則に反する勝手な振る舞いをし、勝手なことを言っているように見えますが、むしろ自由主義市場の経済が限界を露呈し、そこへ民主主義のマイナス面が重なった結果、トランプ氏が生み出されたと見る方が妥当ではないかと私は最近思っています。

そのような混沌とした状況下で世界がニューワールドオーダーを模索しています。その過程で、世界の対立は激化を続けていて、なかでも米中の葛藤が、今後生まれてくるニューワールドオーダーそのものへの懸念を広げています。

中国の覇権拡大が引き起こす米中対立の深刻化

中国はグローバルサウスと呼ばれる発展途上国や新興国に対し、多額の援助や融資などを通じて影響力を行使しています。その結果としてこうした諸国は、中国の貿易黒字に貢献していることになります。逆に言えば、対中貿易赤字の拡大に苦慮する国が増えているわけです。中には多額の債務を返済できずに、中国の融資を受けて建設したインフラ施設の権益譲渡を迫られたり、軍事的な協力を迫られたりする「債務の罠」にはまったと指摘される国もあります。

国際金融秩序に関しては人民元国際化の方針の下、人民元決済が奨励され、ドル覇権に対する中国の挑戦とも受け止められています。さらに世界のEコマース(電子商取引)市場で中国は世界シェア5割を超え、国境を越えたEC取引も拡大して世界中で中国からの購入が増えています。中国製の安価な製品の流入は、中国からの「デフレの輸出」であり、各国の産業や雇用に与える悪影響も懸念されています。

こうしたあらゆる面で、米中対立が深刻化しています。しかし同時に平和が非常に重要だという意識は残っており、アメリカも中国も戦争したくないという気持ちはあるようです。ここだけが唯一の救いです。

中国トップとして異例の3期目に入った習近平氏は、現在の任期は2027年までですが、4期目を視野に入れていると見られています。こうした米中の動きに、どう対処するかが世界の問題です。

5 中国が本当の大国となるために必要なこと

社会主義現代化強国への要件を欠く現状

習近平氏が目指しているものをまとめてみます。

第1は共産党一党独裁体制の維持と、自らの権力維持です。その手段としてICT、デジタルを活用した統制・管理の徹底が図られ、反腐敗もその一環と捉えることができます。

第2は国家の安全を最優先にした軍事力強化と覇権主義です。この目的のためには、経済や市民社会の問題は二の次とされてしまいます。

こうした目的を実現するために「中華人民共和国」成立100周年の2049年には「社会主義現代化強国」を完成させることを掲げています。これは非常に野心のある宣言で、力づくでもやるだろうと私は思っています。そのために習氏は、中国軍の最高指導機関である中央軍事委員会でトップである主席に決定権限を集中させる「軍委主席負責制」を改めて強調しています。

対米関係について言えば、「アメリカを凌駕できるのでは」という習近平氏の思惑があります。一方でアメリカのトランプ氏は“Make America Great Again”を掲げています。ここで覇権争いが起きるわけです。私はトランプ氏のいうグレートの意味がよく分かりません。単に経済的に強くなりたいのか、軍事的に強くなりたいのか、覇権を強化したいのか。しかし、グレートになるためには、国際社会から尊敬されることが大切であると私は思っています。

中国も頭に「社会主義」がついておりますが、「現代化強国」になるためにはやはり、国際社会から尊敬が得られなければ、「強国」の要件を欠くでしょう。「強国」を掲げる中国も、「グレート」を連呼するアメリカも大きな勘違いをしているのかもしれません。

平和の維持を最優先して新たな秩序の模索の主役へ

現在世界を揺るがしている問題の根底には世界の秩序の大転換があります。我々が常識として依拠してきたコモンセンスも変わっていくわけです。我々自由主義国側の勝手な言い分の矛盾もどんどん出てきていますから、世界の新たな秩序がどうなるのか。これはまだ誰にも分かりません。

ただその過程で、最低限であるが、最優先すべきは、多少の対立があっても、なんとか平和を維持しながら、新たな秩序の模索を続けていかなければならないということです。その主役にアメリカがいて、中国がいて、当然日本もそこにきちんとコミットしていかないといけないわけです。

こういう中で、習近平氏が強引なことをして一線を越えると、社会問題が露呈して、中国にとって好ましくない状況に暗転していくのではないかということを危惧しています。中国には力のある分野がたくさんあるだけに、これは本当にもったいないことです。もう少し冷静にそこを自国と世界のために生かすことを考えれば、中国が本当の意味で大国になれるはずです。私はある種の希望的観測を込めてそう期待しています。

内藤二郎(ないとうじろう)氏

大東文化大学経済学部教授。89年同志社大学経済学部卒。民間企業勤務を経て1997年神戸商科大学(現兵庫県立大学)大学院経済学研究科博士前期課程修了・修士(経済学)。1998年外務省駐広州日本国総領事館専門調査員。2002年神戸商科大学大学院経済学研究科博士後期課程修了・博士(経済学)。2020年から2023年の大東文化大学学長を経て現職。

中国財政研究の第一人者。財務省財務総合政策研究所中国研究会委員、経団連・21世紀政策研究所委員、(社)国際情勢研究所委員等を歴任。主著「中国の政府間財政関係の実態と対応-1980年~90年代の総括」(日本図書センター2004年)は国際公共経済学第14回学会賞を受賞。

編集部追記:内藤教授が中国財政を切り口に中国経済の構造を語る時、財政と経済の枠にとどまらない中国国家の全体像が動的かつ立体的に立ち現れてきます。得がたい知的体験です。