現研所長 大槻裕志

エコノミック・ターミネーションと整理解雇の4要件

ジョブ型雇用へのさらなる関心の高まり

自民党総裁選でも雇用の流動化が論点となり、その文脈から派生してジョブ型雇用が巷間議論されました。すでにジョブ型への移行をジャーナリズムに発表している大企業群もあります。ジョブ型雇用への移行は企業経営の重要な関心事の一つでしょう。

いろいろな場面で「欧米のような職務を基軸とするジョブ型の雇用システムに転換すべき」と「欧」と「米」が一括りにされることも多いようです。確かに「ジョブディスクリプション(職務記述書)に職務内容や目標、責任等を明確に定めて雇用契約を締結した上で、職務内容や役割に見合った給与(職務給)が与えられる」という点はヨーロッパも米国も一緒です。

しかしその背後にある経営のロジックや実際に運用においてヨーロッパと米国ではだいぶ相違があり、ヨーロッパの国々でも差異は存在します。

経団連は、近年、雇用の流動性を高めることに言及しておりますが、米国流のジョブ型雇用を意識しているのは明確ですし、雇用の流動化を主張する論者の皆様も米国の雇用慣行を念頭に置いている人たちが主流です。

ですから、今回は日本と米国の雇用環境と組織風土の違いを論じながらジョブ型雇用を考えてみたいと思います。

米国型解雇-エコノミック・ターミネーションとは何か

まず米国という社会の中でどのようにジョブ型雇用が機能しているか。

米国ではジョブディスクリプションは、事実上の職務契約書の一環を形成しています。言い換えると、結んだ契約の職務内容に応じて職務給が決まります。

事業撤退や組織改編で契約したジョブ(職務)がなくなることがあります。これはジョブ(職務)がエコノミック・ターミネーション(経済性の終焉)を迎えたことを意味します。職務そのものがなくなるのですから、そこで会社側が社員に雇用契約の解除を告げることができます。

エコノミック・ターミネーションの論理は企業合併にも適用されます。2つの会社が合併します。同じ地域にあったそれぞれの会社の支店が統合されて1つの支店になりました。そうすると支店長のポストは二つ要りません。支店長という職務が一つ減るのですから、そこで片方の支店長にやめてもらうのは米国の常識では普通です。

日本の場合の企業合併では両社の従業員をそのまま引き継ぐことが普通です。ですが、そうするとコスト面での合併効果はすぐに出てこないことになります。

日本の整理解雇の4要件と比べると

エコノミック・ターミネーションという考え方で進む雇用削減は、日本における整理解雇の4要件(①人員整理の必要性②解雇回避努力義務の履行③被解雇者選定の合理性④解雇手続きの妥当性)に比べてハードルは低く、したがって米国は時代や市場の変化に即応して事業の再編成が機動的に進むという言い方がなされます。

そのような状況下でジョブを失った人たちは、日本で職を失った場合にくらべて深刻ではありません。その会社がその事業から撤退したり、特定の組織業務を廃止しても、市場からその事業が消えたり、産業界からその職務への需要がなくなるわけではありません。成長しているセクターや企業では、そのような職務への旺盛な需要があり、それらの人々の雇用を吸収していきます。そして米国にはそのような労働移動を調整できる分厚い労働市場があります。このようなかたちで雇用が流動化すれば成長セクターに人材が移動していくことにもつながります。

日本の雇用契約をジョブ型にして雇用の流動化をはかり、成長市場への労働力のシフトを促進すべきだという論理はこのような米国の雇用慣行や労働市場の動態を根拠にしています。経団連もこの立場に立っているように見えます。

ジョブ型雇用へシフトする会社の狙い

ジョブ型雇用を志向する企業の狙いとは

ここまではジョブ型雇用がなぜ雇用の流動化に結び付くのかについて米国流のジョブのエコノミック・ターミネーションの考え方に基づいて説明しましたが、今、ジョブ型を志向する会社が増えているのはそれが理由、あるいはそれだけが理由ではないでしょう。

いくつか狙いを挙げてみます。

- 社員の職務をジョブディスクリプション(職務記述書)で規定し、社員本人の描くキャリアデザインと整合性をとり、優れた高度専門職を育成する。

- 職務限定正社員のキャリアデザインを構築し、職務限定正社員としてのキャリアを選択する社員を増やし、本人の価値観と会社の求める職務との整合性をとり、働きがいのある会社をつくる。

- 昇進体系と賃金体系における年功序列の旧弊を脱し、職務の水準で昇進・昇格を判断し、報酬も職務に見合ったものにする。

- 職務に応じた報酬水準を明確にし、同一労働・同一賃金の原則に近づけていく。

- 人に仕事(職務)がつくのではなく仕事(職務)に人がつくという考え方に意識を変革して、仕事の体系と人事運用に切り替えていく。

- 仕事の属人化から脱する、あるいはそれを予防する。

- 人材採用方式を、社員を募集する新卒一括採用からジョブ(職務)を募集する通年採用に切り替える。

- グローバル経営のシステム整備との一環として、グループ企業の全ジョブ(職務)を記述し、ジョブグレードを定め、グループの職務体系を明らかに、グループ内の人材異動とキャリアデザインを活性化する。

他

ジョブディスクリプション(職務記述書)さえ整備すればうまくいくのか?

どのような理由でジョブ型に移行するかどうかは会社ごとに相違があると思いますが、出発点は「ジョブディスクリプション(職務記述書)に職務内容や目標、責任等を明確に定めて雇用契約を締結した上で、職務内容や役割に見合った給与(職務給)が与えられる」であることは各社共通です。

では日本で一人ひとりのジョブディスクリプション(職務記述書)をきちんと整備して雇用契約を結び、それに見合う職務給を払う。その制度を運用すれば上で挙げた狙いを達成できるか?

そう簡単ではないと思います。ジョブ型雇用の経営を阻む体質を日本の企業は根強くもっています。

海外の現地法人、買収した海外の会社で、その国の経営慣行を尊重してジョブ型雇用、職務給の体系で運営している会社がたくさんあります。グローバル化が進んでいる会社ではジョブ型雇用は身近な制度であるとも言えます。

ジョブ型雇用が機能するための条件を米国の会社を例にとって考えてみます。

米国の現地法人で部下に新たな仕事を命じた時に、ジョブリストに新たな仕事が加わるのだからその分の給料を上げて欲しいと言われた経験をもっている駐在員が少なからずいます。日本の会社の中ではまずそのようなリアクションは起こらないでしょう。

米国ではジョブディスクリプションは労働に関する取引契約なのですから米国人社員の態度は当然です。

日本でジョブ型の移行を検討し、ジョブディスクリプション(職務記述書)を整備しようとしている会社にはその覚悟が必要です。

日本の年俸制に欠けている交渉の文化

日本の企業に意識して欲しい点があります。それは米国企業の社員にとっては普通のことなのですが、自らの職務とその環境条件、そして給与水準について社員は会社に交渉する権利があるということです。先ほど例に示した仕事を新たに命じられた社員の例もそうです。日本で年俸制、とくに管理職の年俸を採用している会社が少なくありませんが、それは特定の成果基準で一年ごとに報酬を決めていくシステムであって、会社と管理職が報酬水準について交渉するしくみではありません。

米国企業-社員のキャリアビジョンを尊重する風土

やる気のある社員ほど自らのキャリアビジョンをもっており、主体的に自分のキャリアを築こうとしています。そして場合によっては転職も視野に入れて、自らの望む処遇や報酬を交渉で手に入れようとします。会社側もそうであることを当然視して少なくとも話を聞く姿勢を示します。交渉の結果、社員の希望がかなうかどうかは、その社員の実力、社における必要性、本人の将来性などを反映することになるでしょうが、社員が自らのキャリア形成に主体的であることを尊重するマネジメント風土が普通にあります。

さらにそのような交渉を可能にするのは日本とは比較にならないほど豊かな労働市場の存在です。自分の職務実績と能力に自信があればいざとなれば転職すればいいと腹を括ることができるし、すでに次の転職先で採用されそうな目安を付けてからそこの条件と天秤にかけて強気の処遇や報酬の条件闘争をすることも少なくありません。

ジョブ型雇用へのシフト-会社側も相当の覚悟を

ジョブ型雇用に必要な覚悟とは

結論に入ります。

米国型のジョブ型雇用を日本が目指すとしたらどうすればいいのか。

「ジョブディスクリプション(職務記述書)に職務内容や目標、責任等を明確に定めて雇用契約を締結した上で、職務内容や役割に見合った給与(職務給)が与えられる」というかたちをつくり、それを運用していくことはそれほど難しいことではないはずです。

職務を格付け(ジョブグレードを設定)し、それぞれの職務についてジョブディスクリプション(職務記述書)を整備し、そこに社員を貼り付けていく。この時、社員は自分の職務と報酬について交渉したり、条件闘争したりすることができるのでしょうか。また、ジョブディスクリプション(職務記述書)にない仕事を命じられた時に、それを拒否したり、報酬のアップを要望したりすることが普通のこととして受容されるのでしょうか。

ジョブディスクリプション(職務記述書)を整備することを宣言している企業に、その覚悟がなければ、ジョブ型雇用を通じてキャリアを向上させていこうとする社員が育つことは期待できません。社員との信頼関係を壊すことにもつながるでしょう。日本の場合、会社と社員の交渉において会社が強すぎるのです。

私自身の立場を表明させて頂ければジョブ型雇用に対して賛成でも反対でもありません。会社ごとに自社の在り方をとことん突き詰めた上で決めればよいと考えています。しかし、ジョブ型雇用へのシフトに当たり、会社側が自ら変わることなく、社員にのみ変わることを要求することがあってはならないと思います。

そのような観点から、会社がエコノミック・ターミネーションの考え方―職務がなくなったのだから雇用関係もなくなる―をどんどん活用して良いはずはありません。それは分厚い労働市場をもつ米国社会だからこそ許される論理なのです。その意味でジョブ型雇用により解雇をしやすくする、雇用の流動性を促すという国家、産業レベルの政策形成には大いに慎重であるべきです。

日本企業への長期的期待-社員の未来を社員と話し合い交渉する風土へ

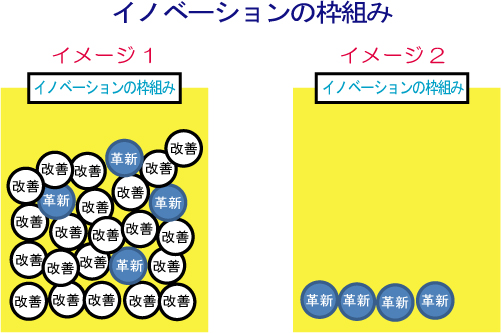

よいジョブ型雇用は、社員の主体的なキャリアビジョンを基礎にし、社員が会社と働き方と報酬を交渉できる風土の中で効果を発揮すると思っています。

その点をもう一度整理すると以下の通りになります。

- 社員が主体的にキャリアビジョンを描き、会社の期待との整合性をとり、未来像をつくり上げること

- 職務や働き方について社員と会社と十分に話し合い、納得できる職務と働き方を選べること

- 社員が挑戦したい職務や得たい報酬を会社と交渉することが当たり前である風土

以上についてはジョブ型への移行をめざす会社に限らず、従来型の雇用システムを維持する会社を含めた日本企業全般に求めたい風土改革です。

すぐには無理でしょうが、長期構想にこの組織風土改革の思想を組み入れて少しずつそのような風土を醸成していくことが大切だと思います。

以 上